「説明可能なAI」が拓く、 宇宙天気予報の未来

Report | 2025年5月13日

この記事は約5分で読めます

「今日の地球の周りは晴れ。数日後には高エネルギー粒子やX線の放出に伴う注意報が出るでしょう」。近未来では地上の天気だけでなく、宇宙の天気予報を見聞きするのが当たり前になるかもしれません。

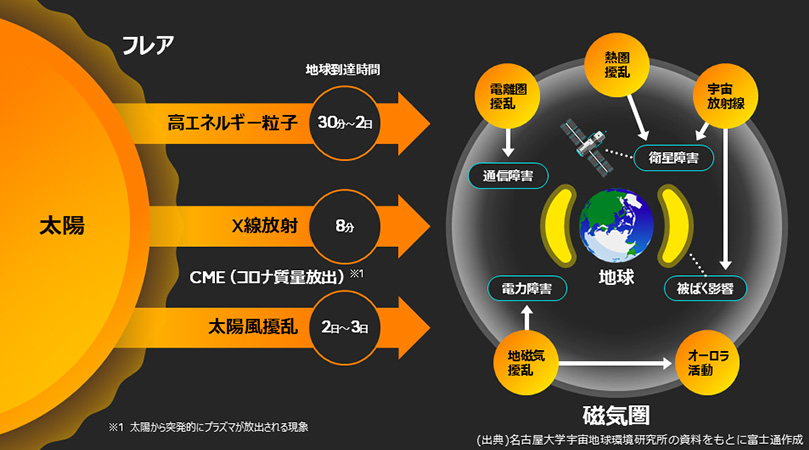

宇宙天気とは、太陽表面の爆発現象である太陽フレアによる影響の度合いを指します。太陽フレアは規模によって人工衛星の故障を引き起こし、地上の経済活動に大きな被害を与えかねません(図表1)。宇宙飛行士の被ばくリスクも大きくなり、月面探査など有人活動のハードルもぐっと高まります。

持続可能な社会の実現には宇宙空間をどんどん有効活用しなければいけないのに、宇宙天気の事象によって妨げられてしまう、という課題に私たちは直面しています。課題を解決するには宇宙天気の予測精度を高め、被害やリスクをできるだけ抑えなければなりません。ただ、宇宙天気の事象発生のメカニズムの複雑さ、データの少なさなどによって予測精度の高度化を実現するのは容易ではないのが現状です。

私たちが見つけた課題解決のカギはAI(人工知能)です。富士通、名古屋大学と岐阜大学で構成する東海国立大学機構、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、富士通の「説明可能なAI」を活用した新たな宇宙天気予報の実現に挑んでいます。3者の強みを組み合わせ、地球圏から月面、さらに火星探査を視野に入れた宇宙天気予報の高度化と、それらに伴うビジネスへの応用を目指しています。

富士通が積み重ねてきたテクノロジーと、東海国立大学機構、JAXAが持つ宇宙開発の実践知の融合で挑むAI時代の宇宙天気予報はどんな未来を拓くのか。実用化への道と展望を示します。

広がる市場、膨らむ損失

宇宙ビジネスの関連市場は右肩上がりで成長しています。

米モルガン・スタンレーは調査レポート「Space: Investing in the Final Frontier」*で、世界の宇宙産業の収益は2040年までに1兆1,000億ドルに達する可能性があると指摘しました。2016年の3,500億ドルから3倍超になる計算です。ロケットの再利用や衛星技術の進化、衛星を使ったデータ通信の増加、宇宙旅行の実現期待などを理由に挙げています。有人宇宙探査やスペースデブリ(宇宙ごみ)対策もさらに活発になると見込まれています。

市場の成長に伴い、宇宙天気の変化による損失も膨らむ可能性が高まっています。

宇宙天気は私たちの生活や経済活動にすでに密接に関わっています。スマートフォンの通信、飛行機や船舶の航行、全地球測位システム(GPS)、電力網といったインフラは、太陽フレアの発生に伴うエックス線やガンマ線、高エネルギー粒子によって様々なトラブルや障害を被ります。米Space Xは2022年、フレアに伴い地磁気が乱れる地磁気嵐の影響で打ち上げた衛星49機のうち40機を失いました。

米国科学アカデミーは宇宙天気の変化による社会・経済の損失額について、最大シナリオだと年間1兆~2兆ドルに達すると試算しました。米国は宇宙天気を地震や津波、パンデミックなどと並ぶ国土安全保障に大きな影響を与え得る9つの自然災害の1つと位置づけています。日本も「宇宙天気予報の高度化・利用拡大」を国家の宇宙基本計画に盛り込み、国土強靭化の対策として採用しています。

宇宙天気がもたらす様々な影響は、「文明進化型の災害」として世界各地に大きな被害を生みかねません。宇宙天気予報の精度を高めることは、宇宙ビジネスの成長を後押しし、人類の経済圏を地球から月、火星にまで広げる未来を実現するために欠かせない「世界共通の課題」なのです。

AIで太陽フレアの発生条件を突き止める

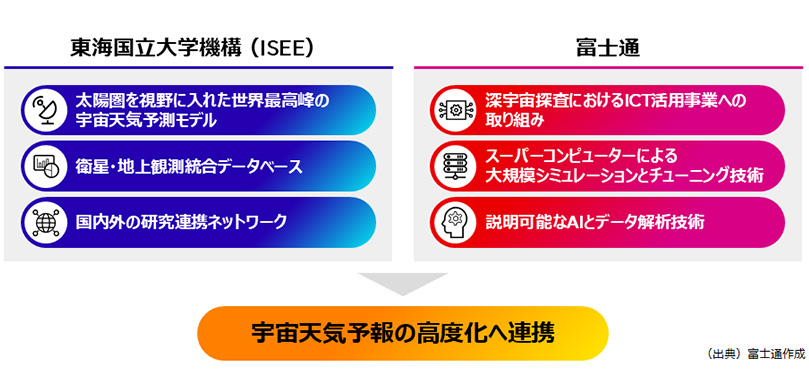

世界共通の課題である宇宙天気予報の高度化を実現するには、複数の知見や技術を組み合わせる「統合知」が欠かせません。富士通は2023年、宇宙分野で東海国立大学機構と包括協定を結びました。アカデミアの「知」、富士通の「テクノロジー」。お互いの強みを掛け合わせ、文明進化型の災害に挑もうとタッグを組んだのです(図表2)。

同機構には傘下に名古屋大学宇宙地球環境研究所(ISEE)があります。ISEEは太陽フレアの発生をピンポイントで予測する世界初のモデルを開発した実績があります。JAXAなどと連携して世界中に最新の衛星データを送るデータベースも持ち、宇宙・地球環境に関する最先端の知見が強みです。

名古屋大名誉教授の草野完也氏(ISEE特任教授)は「従来はヒトの経験と知見に基づいて太陽フレアがいつ起きるかを予測してきた。これでは突発的な現象をうまく予測できない」と語ります。技術革新に伴い、近年では宇宙天気予報の世界でもAIを使った研究が急ピッチで進んでいますが、「なぜAIがそういう予測をするのか、という原因や理由が明確ではない点が課題」(草野氏)です。

宇宙天気の事象は大きな災害や宇宙飛行士の命に関わる重大なリスクを引き起こしかねません。AIの判断根拠が明らかではない、いわゆる「ブラックボックス」のままでは、いくら予測をしても実用化はおぼつかないでしょう。こうした課題を解決するために同機構が採用したのが「Fujitsu Kozuchi XAI」です。

説明可能なAI、Fujitsu Kozuchi XAIを全面採用

Fujitsu Kozuchi XAIの特長は「重要な仮説を漏れなく発見できる」という点です。富士通でAI技術の開発に携わる、AI革新プラットフォームCPJ シニアリサーチマネージャーの浅井達哉氏は「少ないデータでも特定の現象の特徴が見えてくる」と説きます。

AI技術でよく聞くのは、膨大なデータを読み込んで学習する「ディープラーニング」でしょう。いわゆる脳神経回路網の模倣を動作原理とし、画像や音声などを高精度で認識できるのが強みです。一方、富士通の説明可能なAIの技術は科学的発見のプロセスを動作原理としています。入力データにおける全てのデータ項目の組み合わせを仮説空間とし、限られた情報から重要な仮説を網羅的に発見します。

例えば工場の生産ラインで不良品の発生原因を分析したいとします。不良品はめったに出ないので、不良品の発生データを大量に集めるのは現実的ではなく、ディープラーニングには適していません。説明可能なAIなら、膨大なデータ量でなくても限られたデータから不良品にだけ当てはまる重要な仮説を発見し、不良品の発生原因を分析できる可能性が高まります。

草野氏は「太陽フレアの場合、地震と似た性質で大きな爆発は非常に稀にしか起きない」と説明します。「Fujitsu Kozuchi XAIは(限られたデータから)非常に高速に、重要なパラメーターの組み合わせを見つけてくれる。そこに我々の物理的な知見を重ね、物理に基づく新たな予測を出し、新たなパラメーターを作る。そのパラメーターについてまたAIで評価する、という相乗効果を得られる。これらは普通のAIではできず、非常に大きな成果だ」と手ごたえを感じています。

富士通製のスーパーコンピュータ「不老」も活用

同機構は名古屋大学情報基盤センターが2020年に導入した富士通製のスーパーコンピュータ(スパコン)「不老」も研究に活用しています。太陽フレアの爆発とは、太陽の表面にある黒点が持つ磁場が突然不安定になって崩壊し、大量のエネルギーを放出する現象とされています。ところが、黒点の周りの磁場がどのように三次元的な構造をつくっているのか、今の技術では直接観測できないのが課題に挙がっています

同機構は「不老」を使い、太陽表面の磁場の観測データをもとに超高速で三次元の構造を数値的に再現する技術の開発を進めています。「どれくらい爆発が起きやすいか、爆発後にどのように宇宙空間に広がるかといった数値シミュレーションにも「不老」を使っている。観測量が非常に限られる中、富士通のAIとスパコンによって宇宙のダイナミクスを予測的に計算し分析できる」(草野氏)

富士通で同機構と共同研究を担う富士通研究所 宇宙データフロンティア研究センター リサーチディレクターの光田千紘氏は「データの少ない領域だとAIだけではなかなか予測精度を上げられない。富士通のテクノロジーとISSEのシミュレーションモデルを組み合わせれば(今まで実現困難だった)予測精度を高められる。もっと精度を上げたモデルを確立し、社会実装につなげていきたい」と語ります。

月、火星、そして深宇宙へ

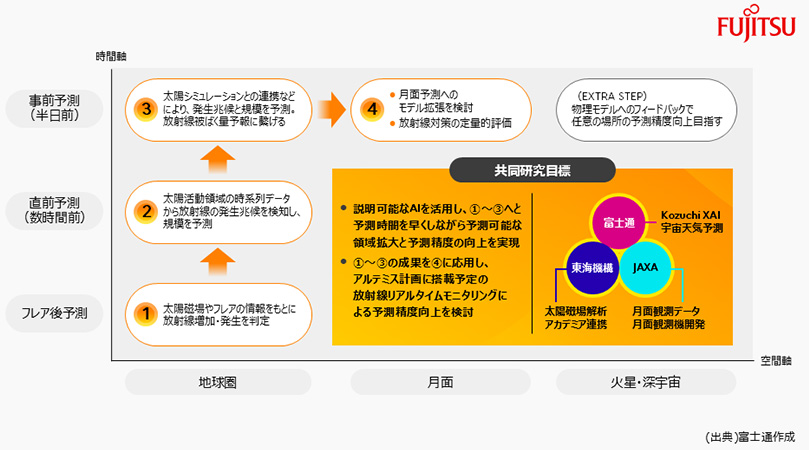

宇宙天気予報のフィールドは地球圏にとどまりません。2025年2月、富士通と東海国立大学機構、JAXAは「説明可能なAI技術を活用した月・火星探査に向けた太陽放射線事前予測技術の開発」に関する共同研究を始めました。人類が月や火星を探査する時代を見据え、3者の強みを結集して宇宙活動における人体の健康管理や要員計画立案、緊急放射線速報などの社会実装を目指します。

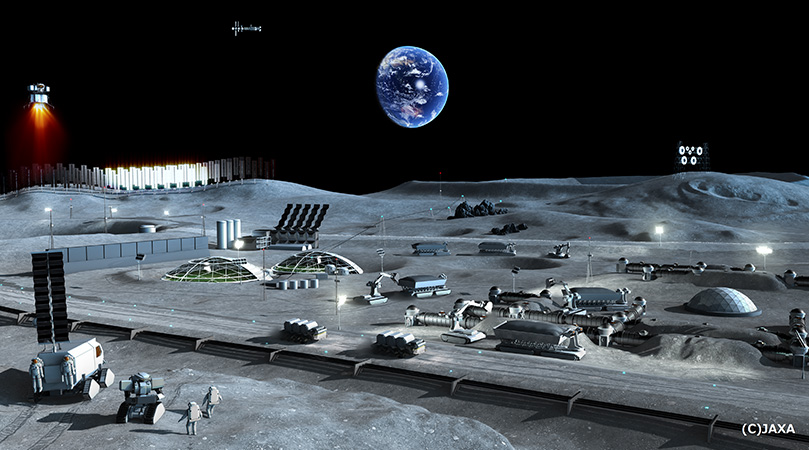

月面探査は人類の「持続可能な未来」を拓くための挑戦と言えるでしょう。近年の研究で、月面には生物に不可欠な水資源がある可能性が示唆されました。人類の宇宙開発の新たな拠点として、様々な建物や移動手段、インフラが整備される可能性があります(図表3)。また、将来の火星有人探査を実現するためのステップとして、月での活動のノウハウや実践を積むことも有効と考えられています。

JAXA 宇宙探査イノベーションハブ 技術領域主幹の永松愛子氏は「宇宙天気予報は、各国の宇宙機関が、宇宙探査において最初に解決すべき重点課題として位置づけている」と指摘します。米国や欧州、中国などでも研究が進んでいますが、「地球圏外での宇宙天気予報はArtemis計画参加国でも研究が始まったばかり。確実な手法はまだ確立されておらず、事業化もされていない。まさにこれからの領域となる」(永松氏)と語ります。

JAXA宇宙探査イノベーションハブにて進めている研究制度 「Moon to Mars Innovation」では、JAXAと民間企業等の月探査へのニーズ等を踏まえ、出口戦略を共創し、将来のJAXAの宇宙探査ミッションと企業等の宇宙事業化の双方の創出を目指した共同研究を実施しています。対象とする研究については、月探査活動の将来像(次世代探査コンセプト)を民間企業・大学の皆様と一緒に具体化し、出口を見据えた検討を重ねています。この研究制度の中で、次世代の探査に欠かせない4領域(次世代エネルギー、次世代モビリティ、アセンブリ&マニュファクチャリング、ハビテーション)を設定して研究を進めており、永松氏はそのうちの1つであるハビテーション(衣食住)領域をけん引しています。

宇宙天気予報は月・火星探査を実現する土台

ハビテーション領域にはさらに「環境モニタリング」「ヘルスケアサイエンス」「食料生産」「資源・物質循環」「居住空間構築」の5分野があります。いずれも月面に人が住むのに最低限必要な技術です。永松氏は「宇宙放射線計測をはじめとする宇宙天気の高度化は(5分野を実現するために)非常に大事な役割を担っており、月・火星探査を進めるうえでの土台になる」と強調します。

富士通と同機構、JAXAが今、取り組んでいるのは2つの高度化です。1つは説明可能なAIの高度化。AIに学習させるデータを精緻に調べ、どのデータが最適にAIの性能を高めるかの検討を重ねています。

2つ目は太陽放射線シミュレーションの高度化です。月面の環境や土壌といった観測データをシミュレーション技術に組み込み、太陽フレアが起きた際に月面や月周辺にどれくらいの線量が降り注ぐか、などの仮説検証を磨いています。

2つの高度化によって導かれるのが宇宙天気予報の高度化です。3者が描くロードマップ(図表4)はどんな未来を拓くのでしょうか。時間軸としては、地球圏の宇宙天気予報をより素早く、より正しく提供できる体制と技術の確立を見据えています。空間軸では、地球圏での研究や実証の成果を月、火星・深宇宙へと領域を広げていくことを目指します。

宇宙領域で新たなビジネス市場を育てる

JAXA永松氏は「月面の環境データはこれから大きな付加価値を生む可能性がある一方、日本では宇宙環境データを事業化に結び付けようという動きは非常に小さい。富士通にはその旗振り役を担っていただきたい」と取り組みへの期待を示しました。

宇宙天気予報の社会実装を加速するため、富士通は業種をまたいだ企業との枠組みづくりを進めています。グローバル展開する日本企業からスタートアップまで幅広く協力を募り、宇宙関連技術の「エコシステム」を育てようと動き始めています。

2025年4月には新たな研究領域として「宇宙データフロンティア」を立ち上げました。宇宙天気予報のほか、人工衛星にAIを搭載して衛星画像のリアルタイム送信・活用に挑む「宇宙データオンデマンド」をテーマとし、宇宙領域起点で新たなビジネスを育てようと試みています。

富士通の社外取締役で、日本人女性として初の宇宙飛行士となった向井千秋氏は「東海国立大学機構やJAXAとの研究は、いずれも人類の持続可能な営みには重要な研究テーマ」と評します。富士通には包括的なテクノロジーの層の厚さがあるとしつつ、「富士通のデータプロセスの知見をもってすれば、お客様の要望に即した宇宙天気予報のあるべき姿を形作れる」と見据えています。

説明可能なAIが拓く宇宙天気予報は、人類にとって未開の領域を照らす道標です。道標の先には持続可能な未来が広がっているでしょう。富士通は志を同じくする企業や団体と共に、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていきます。一緒にフロンティアを切り拓いていきましょう。

関連コンテンツ

富士通と東海国立大学機構、宇宙天気予測技術開発の月探査への適用に向けて、JAXAと共同研究を開始

未知の研究にチャレンジ!説明可能なAI「Fujitsu Kozuchi XAI」で宇宙天気予報における技術開発を目指す