PRESS RELEASE

小型衛星上で冗長構成GPUによる準リアルタイム画像処理を実現する低電力エッジコンピューティング技術を開発

2025年11月27日

富士通株式会社

国立大学法人山口大学

富士通株式会社(注1)(以下、富士通)と国立大学法人山口大学(注2)(以下、山口大学)は、マイクロ波を地表に照射して反射波を受信し二次元画像化する低軌道合成開口レーダー(SAR)衛星向けに、衛星上で冗長構成GPUにより10分以内(準リアルタイム)画像処理を実現する低電力エッジコンピューティング技術(以下、本技術)を開発しました。

本技術は、宇宙放射線などによる誤作動への高い耐性をもち、衛星の限られた電力で動作可能なコンピュータシステムと、対応するプログラミング環境からなります。このコンピュータシステムは、小型衛星でコンピュータシステムに供給できる電力の目安とされている20W程度で動作し、宇宙放射線による誤作動の検出と処理のやり直しも含めて、次の衛星が巡回するまでの10分程度でデータ処理を行うことができます。SAR衛星の搭載センサーにより得られた生データを用いて、衛星を模したプロトタイプによる本技術の検証を行い、生データを通常の二次元画像に変換するL1処理(注3)だけでなく、画像から注目する観測量に変換するL2処理(注4)を行い、洋上の風速を求めることに成功しました。本技術は、データ処理に必要な演算量の多いSAR衛星を含め、光学衛星やマルチ・ハイパースペクトル衛星などへも応用が可能です。

富士通は開発したプログラミング環境をライブラリ「Fujitsu Research SOft error Radiation Armor」(以下、FRSORA)として2026年2月に公開予定です。

背景

高度約200kmから約36,000kmを飛ぶ人工衛星からは、地上の広い範囲を一度に観測することができるほか、紫外線、赤外線、レーダー等を用いることで、広範囲の陸上、洋上の物体検知や、雲の構造、森林火災、森林伐採、農作物の健康状態、鉱物資源分布などの情報を調査できます。一方、これまでは、衛星で取得したデータは地上に転送、処理してから利用されていたため、データ取得から活用までに数時間かかっていました。

さらに、人工衛星は通常、太陽電池と蓄電池から電力を賄うことから、小型衛星ではアプリケーション用途で使用するコンピュータシステムに供給できる電力は通常20W程度以下になるとされ、この電力制限に収まるシステムにする必要があります。また、電子や陽子といった宇宙放射線によってコンピュータが誤作動を起こすため、多重化などによる誤作動の検出が必要です。一方、通常のプログラムはこういった誤作動への対応が考えられておらず、プログラミングが難しいという問題もありました。

概要

富士通と山口大学はこれらの問題に対し、富士通のAIやスーパーコンピュータ等で培ったコンピューティング技術と、山口大学の衛星データ(リモートセンシングデータ)解析技術を応用し、以下の技術を開発しました。

-

人工衛星の電力制限内で動作する、エラー耐性の高い冗長構成をもつコンピュータシステム

コンピュータ内で1つのプロセッサだけで処理した場合、宇宙放射線などによる誤作動(エラー)が起こったことはわかりません。そこで、2つのプロセッサで同じ処理を行い、結果を比較することでエラーを検出します。ただ2つのプロセッサに同じ処理をさせると消費電力も2倍になるため、人工衛星の電力制限内に収める必要があります。これに対しては、消費電力と処理時間の関係が処理内容によって大きく異なることを利用し、処理ごとにコンピュータとプログラムの動作を制御することで、性能と電力制限の両方を満たす環境を実現しました。

-

宇宙放射線によるエラーに対応できるコンピュータシステム向けのプログラミング環境の開発

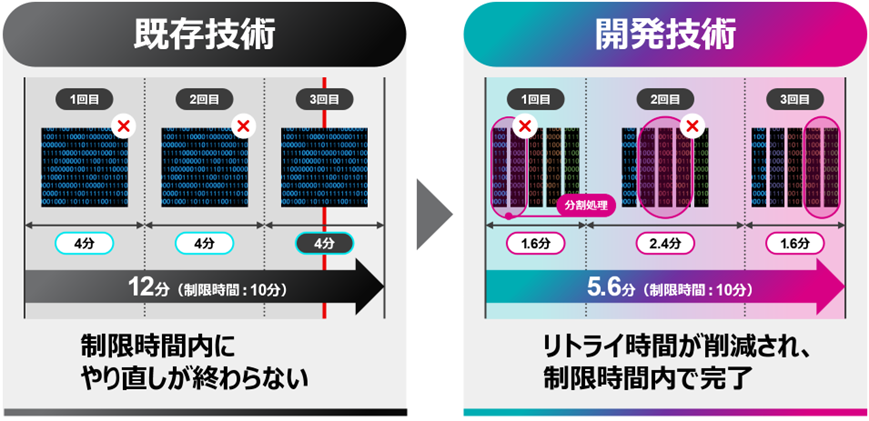

宇宙放射線によるエラーへの耐性が高い、冗長構成をもつコンピュータシステムに対応するため、Linux、Pythonとよく利用されるOpen Source Software等を使い、宇宙放射線に対しロバストなプログラムを簡単に作れるライブラリ「FRSORA」を開発しました。本ライブラリでは追加機能をフレームワーク的に提供しており、1台のコンピュータでデータ処理するプログラムから、2台のコンピュータによる誤作動検出とコンピュータの再起動・再計算機能までを簡単に実装できるようにしました。さらに、エラー時の再計算時間を減らすために、図1のように計算のジョブを分割して処理するエラー処理効率化技術も開発し、本ライブラリで実装できるようにしています。

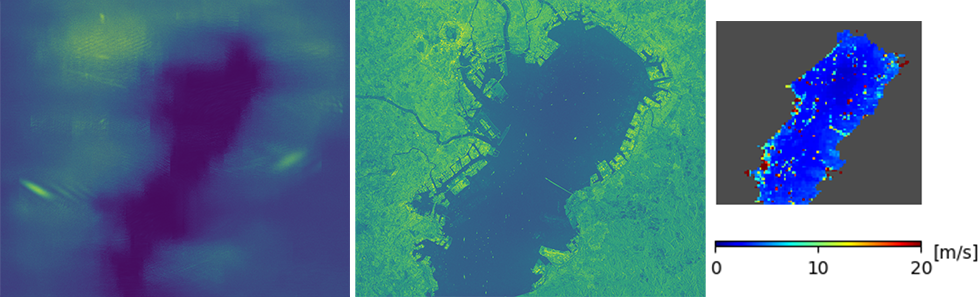

これらの技術を活用することで、衛星を模した20W以下の消費電力のシステムにおいて、SAR衛星で取得された生データから、演算量の多いL1、L2処理を準リアルタイムである10分以内に完了させることに成功しました。具体的には図2のように、地上からのレーダー反射波の強度の時間分布から、圧縮処理、補正処理、風速を推定するモデルの適用を行うことで、数100mの単位で海上の風速を算出することができました。洋上風速の算出を衛星からリアルタイムに行うことで、風速が高い地点の情報を取得しすぐに通知するなどして、船舶の安全に貢献できると期待されます。

今後について

L2処理等の高精度化には地上で取得した大気データ等を必要とするものもあります。両者は今後、このような補正を衛星上で行うための研究を進めます。また富士通は、人工衛星上で準リアルタイムにAI処理までを行い、高度な処理判断を伴う即時性の高い様々なサービスや運用の高度化を目指します。これに向けて実際の人工衛星に本技術を搭載して宇宙空間で実証し、プログラミングが容易で堅牢な衛星データ処理システムが普及するよう取り組んでいく予定です。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

-

注1 富士通株式会社:

本店 神奈川県川崎市、代表取締役社長 時田 隆仁

-

注2 国立大学法人 山口大学:

吉田キャンパス 山口県山口市、学長 谷澤 幸生

-

注3 L1処理:

SAR衛星のデータ処理では、レーダー反射波の様々な情報から地表の様子を計算する処理で圧縮処理とも呼ばれる。図2の左図のようにピントの合っていない画像から、中央の図のようにピントを合わせた画像に変換する処理で、計算量が多い。

-

注4 L2処理:

L1処理後のデータに対し、地表や大気に関する情報から補正を行った後、反射波の状態などから海上の風速や波の高さなどの物理量を求める処理。求める量によって様々なものがある。

-

注5 L2処理後のデータについては、海の部分のみを表示している:

本資料には、Copernicus Sentinelデータ(2025年)を加工したものが含まれている(Contains modified Copernicus Sentinel data [2025])。

本件に関するお問い合わせ

国立大学法人 山口大学

(本研究に関すること)

大学研究推進機構 教授 長井 正彦

電話 0836-85-9692

(報道に関すること)

総務企画部総務課広報室

電話 083-933-5007

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。