低コスト志向から顧客価値創造最大化志向へ デジタルを活用し、生産効率と変化対応力を備えたグローバルサプライチェーンを実現するには

新型コロナウイルス感染症に対するパンデミック対策や経済活動再開の進展によりグローバルサプライチェーンの機能は回復しつつあります。国際社会の分断に伴う地政学リスクの増幅や、温暖化など、多発する自然災害、サイバー攻撃等に伴うシステムの障害など、グローバルサプライチェーンの寸断リスクは引き続き存在しています。同時に、デジタル社会に突入する中で、サプライチェーンはグローバル化による低コスト追求から顧客価値最大化追求への変革が求められています。そのために、デジタル技術によってスマートな供給体制を構築し、強靭さと効率を両立させるデータドリブンのグローバルサプライチェーンが求められています。

グローバルサプライチェーンへの甚大な影響

新型コロナウイルス感染症の引き起こした都市のロックダウン、人やモノの移動問題、需給バランスの急激な変化により、グローバルサプライチェーンは大きな影響を受けました。深刻な被害を受けた業界もあります。たとえばヒュンダイや日産自動車は、中国からの部品調達に問題が生じたことで今年2月から3月にかけて生産ラインを停止しました。またテスラの上海工場も、米国から部品を調達できず一時生産を停止したことが報じられました。

グローバルの生産体制は特定の地域やサプライヤに依存

激しいグローバル市場競争に直面する産業は、これまでは生産効率を優先し海外に安価な生産拠点を設ける形でグローバルなサプライチェーンを構築していました(より生産コストの低い国への生産をシフト)。こうした企業が生産効率をさらに高めようと大量生産に注力した結果、特定の地域や大手サプライヤへの依存度が高まり、その結果現在のグローバルサプライチェーンは今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受けやすいものとなりました。

国際連合工業開発機関(UNIDO)の統計によれば、2019年の世界のGDP国内総生産(2015年の金額/付加価値をベースに算出)に占める主要5か国のシェアは、中国29.7%、米国16.3%、日本7%、ドイツ5.4%、韓国3.1%でした。今回のパンデミックで従来型サプライチェーンは、急激な需給変化にうまく対応できなかったことが明らかになりました。

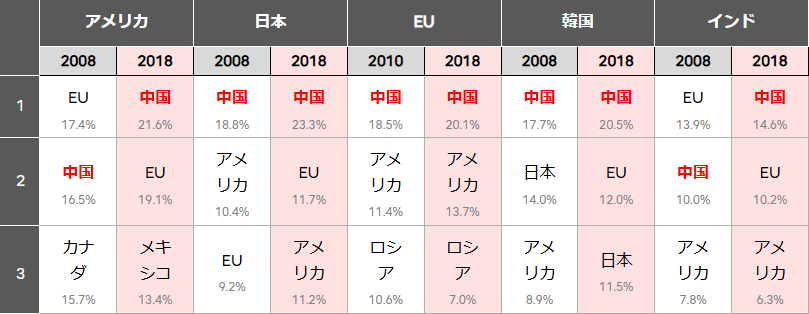

表1が示すように、中国は現在世界の主要国・地域における最大の輸入先です。ところが、中国は労働力不足やエネルギー不足、環境問題、国内の地域格差といった問題を抱えており、さらに今回発生したパンデミックによりグローバルサプライチェーンは一時的に分断の危機にさらされています。その結果、グローバルサプライチェーンの再構築が喫緊の課題となっています。

表1 主要国・地域における中国からの輸入率の変化

新しいグローバルサプライチェーンを再構想する必要性

今回の危機は一過性のものではありません。パンデミックの脅威は将来も起こり得るでしょうし、それ以外の非常事態もいつでも起こり得ます。グローバルサプライチェーンの抱えるリスクは、今回の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックといった公衆衛生上の危機に限りません。洪水や地震などの自然災害、政治・外交などの地政学的問題、労使対立やデモなどの社会問題もグローバルサプライチェーンのリスクです。これからの企業活動は、目の前の危機に対処するだけでなく将来予測される危機に備えて柔軟に変化する必要があります。

ニューノーマル時代では、私たちは従来のように生産効率だけに目を向けるのではなく、効率性や予測可能性、信頼性を犠牲にすることなく、柔軟で変化対応力を備えた新しいグローバルサプライチェーンを再構想しなければなりません。

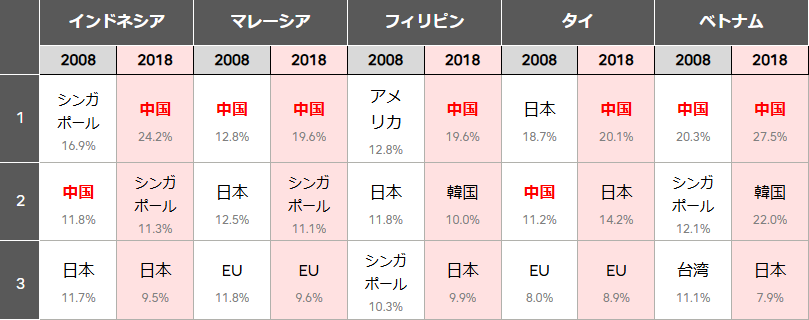

表2は、これからのグローバルサプライチェーンの将来ビジョンと、その実現に向けた課題と解決策です。5つの主要な課題に対し、持続可能性と信頼性を備えた強靭なサプライチェーンを実現する解決策をそれぞれ提案します。

表2 これからのグローバルサプライチェーンが備えるべき特徴

既存サプライチェーンの再構築と課題への対処法

グローバルサプライチェーンのリスクを軽減するためには、在庫の冗長化、仕入先の増加、内製化、生産・供給体制の分散化など、既存サプライチェーンを改善する必要があります。またサプライチェーンの安定性や変化対応力を高める必要があります。

これらの改善策を実行することで変化に強いサプライチェーンを実現できますが、産業界ではまだその重要性が理解されていません。これの改善策はコスト増や生産効率低下につながるため、企業の事業戦略の方向性と一致していないと判断されてしまいます。より優れたグローバルサプライチェーンを構築するためには、生産効率と変化対応力のトレードオフ関係を認識する必要があります。

ここで消費者行動の変化やマーケティング理論のPEST分析の観点から考える必要があります。デジタル化が進む中で消費活動は多様化し個別化も広まっています。消費者ニーズの多様化により産業構造が変化し、大量生産から小ロット生産への転換が進んでいます。現在は生産システムを一元化せず分散化するなどして、コストを増加させることなく多様化する顧客ニーズに柔軟かつ迅速に対応することが可能になっています。

生産・流通プロセスを反映するエンドツーエンド・サプライチェーンの構築

これまでのものづくりは、製品開発、設計プロセス(エンジニアリングチェーン)、製造供給プロセス(製品サプライチェーン)、製品需要(デマンドチェーン)が各プロセスの中で個別に構造化・最適化を図っていました。しかし、急速なデジタル化や消費者ニーズの多様化・高度化、さらに市場競争が激化する中で、多様化する顧客ニーズに対応して顧客価値を実現するために、製品開発、製造、流通の統合と全体最適化が強く求められます。新しい技術を導入することで、これまで分断されていた業務プロセスをデータで結びつけることが可能となり、より統合的な戦略を策定・実施することが可能となります。

顧客価値の多様化に加え、今回の新型コロナウイルス感染症でのマスク供給不足の問題は、社会的ニーズの観点からもサプライチェーンを再設計する必要性を強調しました。生産プロセスを見直すだけでは、充分とは言えません。グローバルとローカルの両方の流通プロセスの強化も重要です。さらに、今後は重要な必需品の調達先は一社に依存するべきではないでしょう。他の企業も、予期せぬ事態が起きたとしても予測できない需要に対応できるよう生産能力を迅速かつ柔軟に変更できるよう、準備を整えておく必要があります。

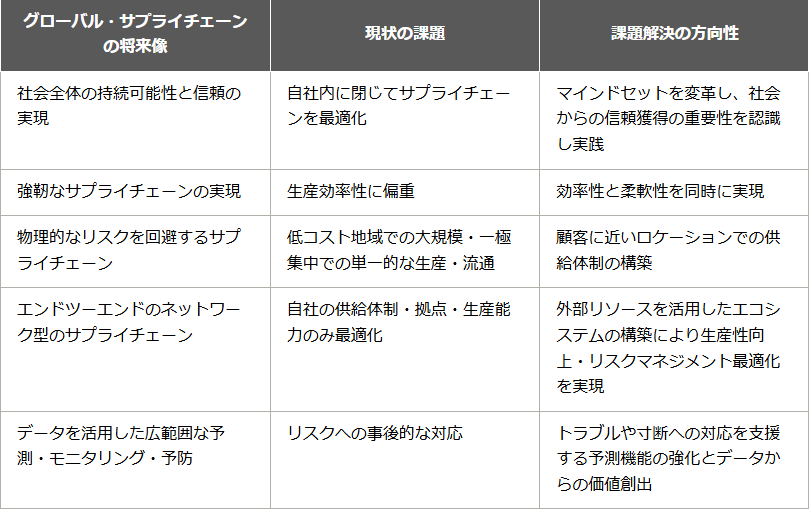

さらに、より包括的な方法として、顧客ニーズに完全に応えられる供給システムを作るために、それぞれの企業が生産プロセスと流通プロセスを統合したひとつのエコシステムとしてつながるというアプローチも考えられます。

例えば2020年4月に開催されたヨーロッパ最大の流通系のカンファレスWRC(World Retail Congress)では、一社集中型の受注配達システムに代わり分散型オムニチャネルのシステムを導入することで、迅速な配送(平均2時間の商品配達)を実現し顧客満足度を向上させたグローバル販売代理店の事例が紹介されました。同社は従来の受注配達のコストと比べ50%のコスト削減を報告しており、サプライチェーンの構築に革新的な手法を用いることの有用性を示しました。

図1 顧客起点のエンドツーエンド・サプライチェーン

データドリブンなサプライチェーン・エコシステムとリスクマネジメント

生産効率と柔軟な変化対応力のトレードオフ関係は、今後実質的に無くなっていくことでしょう。デジタル技術の活用により、グローバルなサプライチェーンの再構築が可能になるからです。小ロット生産の導入がその一例です。WRCで紹介されたオムニチャネル受注配達システムの事例では、AIとIT技術でつながるエコシステムを活用し、需要と供給のマッチングに成功しました。

世界で最も合理的な生産プロセスを特徴とする日本の製造業ではインダストリアル・プラットフォーム(CPSプラットフォーム)の概念が提唱されはじめました。このプラットフォームは各チェーンを整備して効率的なエンドツーエンド・サプライチェーンの実現を目指します。経団連は「Society5.0時代の物流」、すなわち複数のサプライチェーンとそれに紐づく情報をつなげるサプライチェーンの統合プラットフォームを実現するための”つながる物流”を提案しています。

富士通では、大手CNC機器メーカーと共同で工作機械メーカー業界、さらには工作機械メーカー業界を含む製造業向けのプラットフォームサービスを提供しています。このサービスは、富士通のものづくりプラットフォームサービス「COLMINA」の中で、準大手、中堅、中小企業がつながる仕組みを提供し、個社単位で投資することが難しいものづくりに必要な機能を提供するものです。富士通のモノづくりホワイトペーパーで紹介しているように今後は様々な機能をサービスとして提供してまいります。

経団連の提唱する「Society5.0時代の物流」を実現するためには、物流に関する業務の可視化・自動化や、新しい技術や外部サービスとの連携による品質向上・効率化が必要です。製造プロセス、流通プロセス、そして製造業・卸売業・小売業におけるプロセス全体を横通ししたサプライチェーンの全体最適化が求められます。これを実現するため、富士通はFUJITSU Cloud Service RunMyProcessによって、製造、流通、販売業務を可視化・自動化し、サプライチェーン改革を支援します。

このようにデジタル技術は、エンドツーエンド・サプライチェーンの見える化、生産プロセスの自動化や効率化、データ分析を利用したサプライチェーンの最適化、そして新たな付加価値の創出に役立ちます。

富士通は長年培ったデジタル技術、ノウハウ、経験を活かし、データドリブンなスマートサプライチェーンの構築に取り組んでまいります。

来るべきデジタル社会に向けて、企業文化やマインドセットを変革

新型コロナウイルスのもたらしたパンデミックの間、多くの消費者のITリテラシーは劇的に向上しました。多くの企業ではオフィスへの出社を前提とした働き方からオンラインとオフラインが融合したOMO型の働き方に移行し、テレワークやデジタルな経営文化の導入が進み、デジタルライフスタイルが確立しつつあります。また政府や社会もオンラインの活動を通してデジタル社会実現に向けた取り組みを奨励しています。デジタルが今後私たちの経済・社会活動の標準になる中で、私たちは今グローバルサプライチェーンを再想像し、来たるべきデジタル世界に適した新たなアプローチを創造する必要があるのです。

関連リンク

金 堅敏(ジン・ジャンミン)博士

グローバルマーケティング本部 戦略推進統括部 チーフデジタルエコノミスト、博士。

グローバルな政治、経済、社会、技術(PEST)のメガトレントのインサイト、ニューエコノミー、デジタルイノベーション先進事例の調査分析に従事。最新著書に『日本版シリコンバレー創出に向けて:深圳から学ぶエコシステム型イノベーション』(共著) ほか。

Related reports