~ITモダナイゼーションを超えて価値創造へ~ 生成AI時代の企業基盤再構築

Insight | 2025年10月10日

この記事は約10分で読めます

生成AIの登場により企業変革は新段階(DX2.0)に入りましたが、多くの企業では技術負債を抱えるレガシーITがイノベーションの足かせとなっています。本稿は、単なる生産性向上を目的とした従来のITモダナイゼーションを超え、AIを価値創造の中核に据える「AIネイティブ企業」への進化が不可欠だと提言します。その実現に向けた具体的な設計図として、技術・知識・業務・統制の4層から成る「AIネイティブ統合プラットフォーム」を提示します。この基盤により、企業は技術負債を段階的に解消し、ビジネスとITを真に一体化させ、変化に迅速に対応できる持続的な競争優位を確立することが可能になります。

1.デジタル技術と企業変革の進化:生成AI時代への道筋

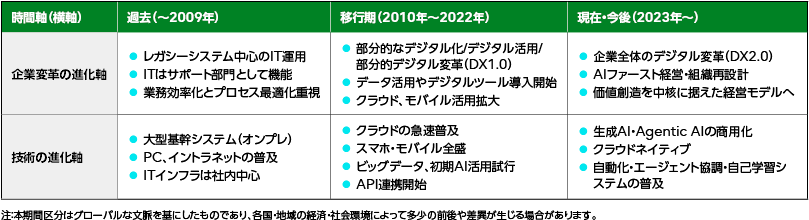

過去20年、デジタル技術の急速な進化は企業の在り方を根本から変えました。基幹システムやイントラネット中心のオンプレミス環境から、モバイル、クラウド、ブロックチェーン、ビッグデータ、そしてAIへと技術基盤は大きく広がり、2023年以降は生成AIやエージェンティックAIの登場によって、企業はこれまでにない速度と規模の変革を求められています。

企業変革もまた、単なる業務効率化から全社的なデジタルトランスフォーメーションへと深化し、組織構造や意思決定、ビジネスモデルまで再設計するフェーズへと進展しています。

こうした変革を支える根幹として、ITモダナイゼーションの役割がこれまで以上に重要になっています。単なる技術更新に留まらず、柔軟で俊敏かつスケーラブルなデジタル基盤へ刷新し、業務プロセスや人材、企業文化の変革も伴うことが求められます。さらに、生成AI時代にふさわしい価値創造基盤として高度化させることが不可欠です。

また、開発速度の加速や人材不足といった現実課題に対し、生成AIやエージェンティックAIの活用は、ITモダナイゼーションの戦略的な柱となっています。AIを活かしたシステム開発や業務自動化により、限られたリソースで質の高い企業変革を実現する道が開かれています。

以下のタイムライン(表1)は、こうした技術革新と企業変革の流れを時系列で整理したものです。本稿では、生成AI時代におけるDXの進化―すなわち、DX1.0からDX2.0への価値創造の深化と、それを支える企業基盤の再構築―に焦点を当て、その方向性を考察します。

2.技術負債とITモダナイゼーション:生産性の罠を避け、価値創造の土台を築く

デジタル技術がビジネスのあらゆる領域に浸透し、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業戦略の中核へと進化しています。実際、IT/デジタル技術はビジネス変革から得られる価値の最大71%を支えていると言われています(1)。特に生成AIの登場により、企業に求められる変革のスピードと深さは、これまでとは比べものにならない水準に達しています。しかし、多くの企業では依然として旧来のIT環境が基幹システムに残り、それが変革の足かせとなっています。変革を本格的に進めるためには、まず「ITモダナイゼーション」、すなわちデジタル基盤の抜本的な見直しが不可欠です。

レガシーシステムに象徴される技術負債(2)は、運用保守コストの増大、イノベーションの停滞、変化への対応力の低下、さらには生成AIなどの先進技術との接続性の乏しさを引き起こします。これにより、変革のための投資が企業価値に直結しにくくなるという「見えないコスト」が生まれます。これはもはや、単なるIT課題ではなく、企業競争力に関わる重要な経営課題です。

従来のITモダナイゼーションは、プログラミングのコードやインフラの刷新といった“技術的移行”に焦点を当ててきました。しかし、それだけでは企業の俊敏性や創造性を引き出すには不十分です。いま求められているのは、開発手法やアーキテクチャの刷新に加え、プロセス、組織、人材といった要素も含めた「包括的な再構築」です。AI導入に向けた環境や体制が整っていない場合、生成AIの活用はかえって生産性の低下を招くこともあります(3)。

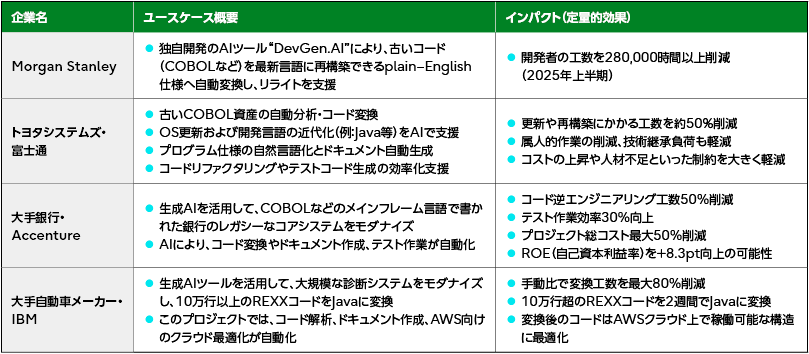

この文脈で注目すべきは、ITモダナイゼーション自体への生成AIの活用です。Morgan Stanley(4)、トヨタシステムズ・富士通(5)、大手銀行・Accenture(6)、大手自動車メーカー・IBM(7)といったグローバルな先進企業は、生成AIをコード変換、ドキュメント自動生成、テスト支援などに活用し、大幅な工数削減と変革スピードの向上を実現しています(表2参照)。

さらに、生成AI活用の広がりは、金融や製造業を超えて、地方自治体など公共分野にも波及しています(8)。加えて、マルチエージェント型の「自律型エージェンティックAI」が登場し、より高速・低コスト・高精度でのモダナイゼーションが可能になりつつあります。実証実験では、従来手法に比べ、生成AI単体の活用で20%、Agentic AIの活用では約50%の時間短縮が報告されています(9)。

ただし注意すべきは、ITモダナイゼーションを「コード変換だけの作業」と捉え、生産性向上だけを追う“手段の目的化”に陥らないことです。目的はあくまで、モダナイズされた基盤の上で、持続的な企業変革と価値創造を可能にする“土台”を築くことにあります。

3.生成AI時代の企業基盤再構築:ITモダナイゼーションを超えて価値創出へ

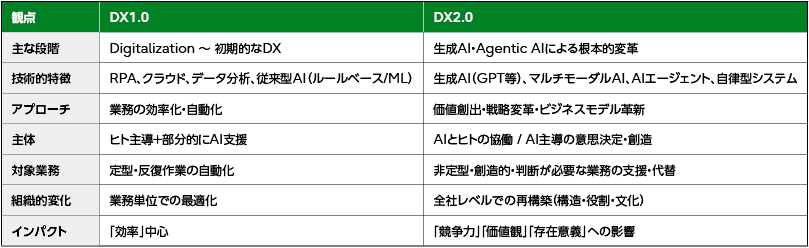

生成AIの本格活用が進む中、企業のデジタル変革は新たな局面に入りつつあります。従来のDX(DX1.0)は、業務のデジタル化や自動化、効率化を目的とし、RPAやクラウド、データ分析などの既存技術の導入が中心でした。これに対して、従来のデジタル技術を活用しつつ、生成AIを中核に据えたDX(DX2.0)は、ビジネスモデルや組織構造そのものを見直し、企業の存在意義や競争力を再定義するような本質的な変革を求めています。

この違いを明確にするために、DX1.0とDX2.0の構成要素を表3で整理しています。注目すべき点は、「技術」や「対象業務」だけでなく、「変革の主体」や「組織的な影響」においても大きな差があることです。DX2.0では、AIが意思決定や創造活動を支援・代替するだけでなく、人と協働しながら、全社的な構造変革を促進します。その結果、企業の価値観や経営のあり方にも影響が及ぶ可能性があります。

こうした変化を受け、ITモダナイゼーションの位置づけも再定義する必要があります。単なる技術刷新やレガシーシステムの脱却にとどまらず、生成AI時代にふさわしい、柔軟性・拡張性・リアルタイム性を備えた「価値創造基盤」への進化が求められています。

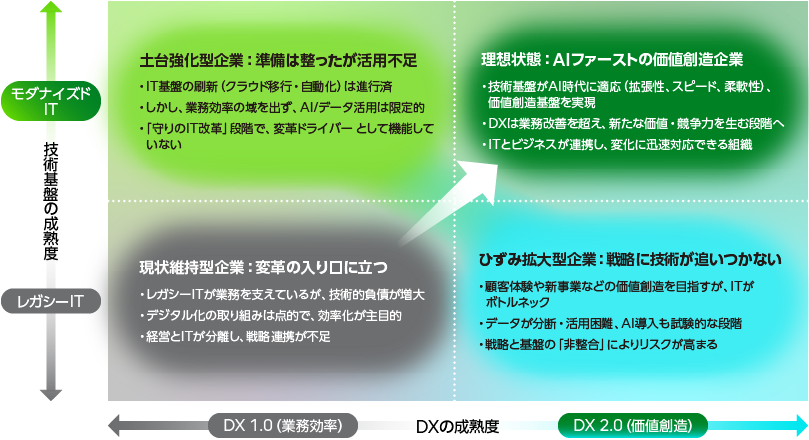

企業の現在地と目指すべき方向性を可視化するために、技術基盤の成熟度(レガシーIT/モダナイゼーションとDXの成熟度(DX1.0/DX2.0)の2軸によるマトリックス(図1)を提示します。多くの企業は、左下または左上の象限に位置しており、生成AI時代の競争優位確立に向けて、右上(モダナイズされた基盤 × AIファーストの価値創造企業)の領域を目指す必要があります。

生成AIは、単なるテクノロジーではなく、企業の根幹を問う存在です。だからこそ、IT基盤は「守り」ではなく「攻め」の視点で再定義し、価値創出を支える土台として再構築することが、これからの企業変革において不可欠となります。

4.価値創造基盤としてのAIネイティブプラットフォームのフレームワークと構成要素

富士通は、従来の個別SIでは複雑化する経営課題への対応が難しくなっている現状を踏まえ、企業自身がデータとAIを活用し、経営や業務を継続的に進化させることが不可欠だと考えています。そのため、エージェント指向の業務変革、IT環境の刷新、全業務へのセキュリティ統合を軸に、データとAIの最大活用を支える「自律型エンタープライズ基盤(Enterprise Agentic Foundation)」を提案しています。

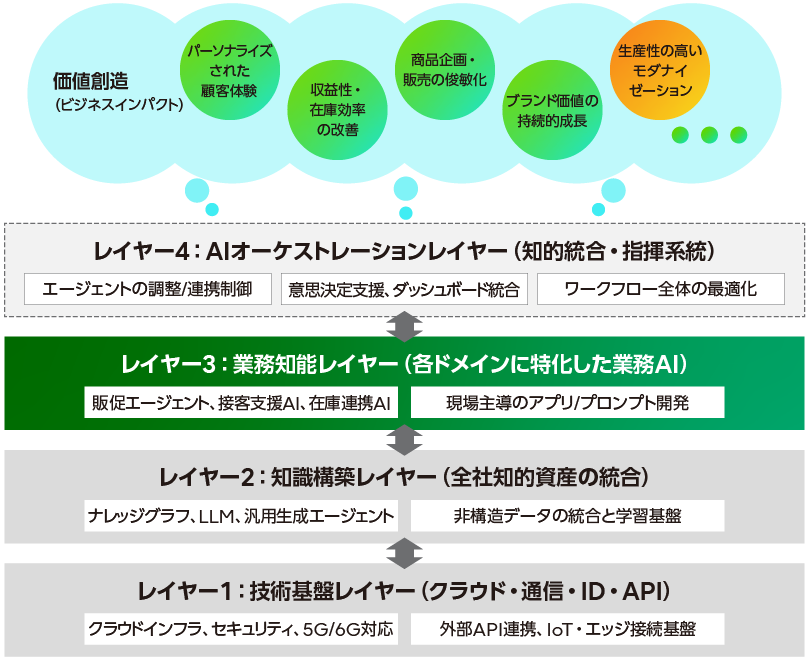

本提案を受け、著者はIT基盤のモダナイゼーションが求められるあらゆる業界において、AIを単なる業務ツールではなく価値創出の中核に据える「AIネイティブ企業」を目指して進化するためには、業務横断的に知的活動を支える統合型プラットフォームの再定義が不可欠だと考えます。その実現に向けては、従来のIaaS/PaaS/SaaSといったIT主導の三層構造に代わり、技術・知識・業務・指揮統括が有機的に連携する「4レイヤー構成」のフレームワークが必要であると提案します。

また、「AIネイティブ統合プラットフォーム」は生成AIを中核とする知能化・統合化された経営基盤として、従来のエンタープライズアーキテクチャ(EA)を再定義するものです。戦略・業務・知識が分断されず、AIによって自律的に再構成・実行される、新しい時代の企業構造の礎と位置付けられます。

AIネイティブ統合プラットフォーム:4レイヤー構成

本プラットフォームは、以下の4つのレイヤーで構成され、各レイヤーが有機的に連携することで、スケーラビリティ・知識活用・業務最適化・意思決定支援を統合的に支えます(図2参照)。

1) 技術基盤レイヤー

クラウド、通信、セキュリティ、アイデンティティ管理(ID)、エッジ処理などを含む、全社横断で再利用可能なITインフラを提供します。信頼性・拡張性の高い運用基盤として、上位レイヤーの柔軟なサービス展開を支える役割を担います。

2) 知識構築レイヤー

社内外のドキュメントやドメイン知識を統合・構造化し、大規模言語モデル(LLM)やナレッジグラフを活用して継続的な知識構築・共有を行うレイヤーです。法務支援AIやプロンプト生成支援など、汎用的な生成エージェントもここに集約されます。

3) 業務知能レイヤー

商品企画、接客、販促、在庫管理など、各業務領域に特化したAIシナリオやエージェント群を展開する層です。現場の創意工夫や業務文脈を活かした柔軟な構成を可能にしつつ、ドメイン単位でのKPIに基づく評価・責任所在も成立する領域です。

4) AIオーケストレーションレイヤー

エージェント同士の連携やデータフローの制御、UX統合、意思決定支援など、全体最適を実現するための統括機能を担います。今後のエージェンティックAIの進化とともに、企業における「知的指揮系統」としての重要性がさらに高まると考えられます。

プラットフォームの運用モデル:共通性と柔軟性の両立

本プラットフォームの4層構造は、単なる技術的な機能分離にとどまらず、組織全体におけるガバナンスと業務責任の明確化という観点からも有効です。

•レイヤー1・2(技術基盤・知識構築)

全社共通の投資と運用を前提とし、コスト効率、セキュリティ、品質の一貫性を重視する領域です。

•レイヤー3(業務知能)

現場や事業部門ごとの知識活用やアプリケーション開発を促進し、柔軟性と俊敏性を確保します。

•レイヤー4(AIオーケストレーション)

エージェント間の連携や知的制御を通じて、全社最適化と戦略の実行力を支える中枢となります。

このように、トップダウンによる戦略的整合性と、ボトムアップによる現場の創意工夫を両立させる構造こそが、AI活用の全社展開を成功に導く鍵となります。

ITモダナイゼーションにおける適用のインプリケーション

本稿で提案した4層構造のプラットフォームは、生成AIやエージェンティックAIの活用によるITモダナイゼーションの生産性向上の基盤として機能するだけでなく、モダナイゼーションの設計における新たな判断軸としても有効です。以下に、その主要な示唆を整理します。

•技術負債の段階的な解消

共通基盤を活用することで、属人的かつ複雑化した既存ITの整理・統合が進み、段階的かつ現実的なレガシー脱却が可能になります。

•全社横断での投資と運用の最適化

技術基盤や知識基盤の共通化により、重複投資を回避しつつ、標準化と運用効率の向上が実現できます。

•モダナイゼーションすべき領域の戦略的な選別

将来的なAI活用を見据えることで、「すべてをモダナイゼーションする」のではなく、価値創出に直結する領域へと資源を集中できます。

•ITモダナイゼーションとビジネス変革の連動

技術更新を業務知能や知的指揮統括の土台として位置づけることで、ITの進化を直接ビジネス成果に結びつけることが可能となります。

こうした視点を取り入れることで、ITモダナイゼーションは単なるインフラのモダナイゼーションを超え、企業の価値創出と連動する戦略的変革へと進化していきます。

5.モダナイゼーションを超えて──リーダーと共に描くAIネイティブの道

生成AIの進化は、企業の価値創造のあり方を根本から問い直しています。本稿では、ITモダナイゼーションを出発点としつつ、その先にある「AIネイティブ企業」を目標とした進化の方向性を視野に、価値創造を支える統合プラットフォームの全体像を描いてきました。

既存の技術負債を乗り越え、組織全体で知識とデータを活用する基盤を整えることは、もはや一部のIT部門の課題ではありません。それは、企業が変化を味方につけ、社会と共に持続的に成長していくための、新たな価値創造基盤の構築に他なりません。

もちろん、その道のりは一様ではありません。しかし、リーダーがビジョンを描き、現場と対話しながら変革の道をともに歩むことで、企業全体が自律的に学び、進化する土壌が生まれます。

今こそ、モダナイゼーションの先にある可能性に目を向け、自社らしい「AIネイティブの道」を描き始めるときです。未来は、技術の先にある、人と組織の選択から始まります。

参考

(1) Aamer Baig, et al. (April 2023)“Breaking technical debt’s vicious cycle to modernize your business”

(2) 技術的負債とは、現在の開発速度を優先することで、将来的に追加作業やコストが発生する状態を指します。

(3) Joel Becker, et al. (July 2025) “Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity”

(4) Alice Tecotzky (Jul 1, 2025) “A team of engineers saved Morgan Stanley more than 280,000 hours this year. The bank says its tool won't take jobs.”

(5) トヨタシステムズ/富士通 プレスリリース(2024年10月24日) 「トヨタシステムズと富士通、基幹システムのアップデート作業に生成AIを活用し、作業時間の50%削減を実現:生成AIの実業務への適用により、モダナイゼーションを加速」

(6) Alvaro Ruiz, et al. (April 29, 2024) “Core banking modernization: Unlocking legacy code with generative AI”

(7) Faisal Nazir, et al. (March 4, 2025) “IBM and AWS: Accelerating code modernization with generative AI for automotive”。REXX(Restructured Extended Executor)コードとは、IBMが開発した、IBMメインフレームで広く使われている簡潔で柔軟なプログラミング言語で記述されたプログラムのコードのことです。

(8) JULIAN KING, et al. (June 09, 2025) “HOW GENAI IS REWRITING THE RULES OF LEGACY TECH MODERNIZATION”

(9) Aaron Bawcom, et al. (December 2024) “AI for IT modernization: Faster, cheaper, better”

(10) 富士通 プレスリリース (2025年6月26日) “「Uvance Wayfinders」、データとAIを活用し、お客さまが自律的かつ継続的に進化可能なビジネス基盤の構築に貢献“。また、富士通AI研究所(小橋博道博士・シニアプロジェクトディレクター)は、マルチAIエージェントが企業間を越えて連携する未来を見据え、「オーケストレーションからコラボレーションへ」という視点で、異なる企業のAIエージェント同士が協調する「Enterprise AI Agent Platform」のコンセプトを提起しています。

関連コンテンツ