限られた経営資源で持続可能な成長を叶えるための経営戦略

Article | 2025年9月4日

この記事は約10分で読めます

Economist Impactの調査が示す、ネットポジティブ推進を阻む「企業規模のジレンマ」。大企業の変革抵抗と中小企業の予算制約を乗り越え、持続可能な成長を実現する具体的な解決策を深掘りします。

ネットポジティブとは?

ネットポジティブとは、企業活動がもたらす「ネガティブな影響」を最小化するにとどまらず、社会や環境に対して能動的に「ポジティブな価値」を創出しようとする概念です。

富士通はこのたび、Economist Impactと共同で、17カ国で事業を展開する5業界(金融、製造、運輸、小売り、エネルギー・社会インフラ)を対象に、企業がネットポジティブにどのように取り組んでいるかを調査しました。

本調査の主要な結果と洞察は、「ネットポジティブインデックス調査レポート:エグゼクティブ・サマリー」で紹介しています。本稿では、本調査で実施したCxOおよび意思決定者層1800名へのアンケートの結果を基に、ネットポジティブ の目標達成を阻んでいる要因について考察します。

大企業は変革がブレーキ、小企業は予算に制約:ネットポジティブ推進における企業規模の課題

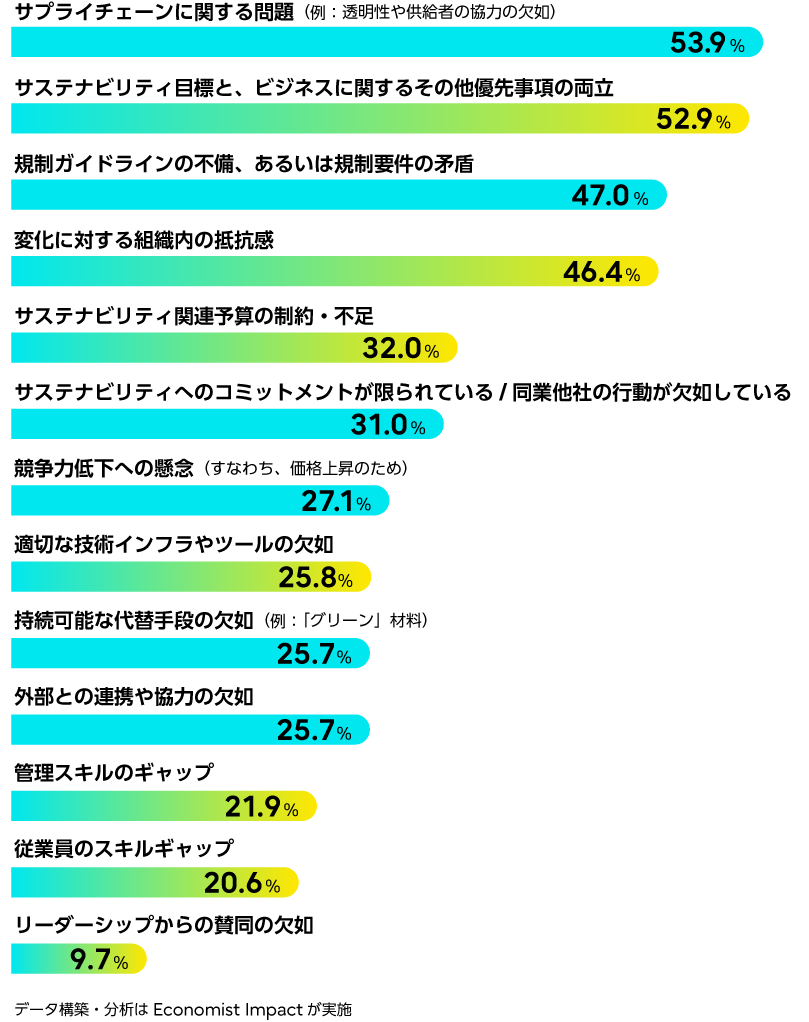

なぜ多くの企業がネットポジティブに苦戦するのか?富士通がEconomist Impactと共同で行った調査からその答えを導き出します。先日公開した「ネットポジティブとは?企業が直面する内部課題と対処法」で紹介したように、ネットポジティブの目標を達成する上で組織が直面している障壁の1つに、「変化に対する組織の抵抗」があります。ゆうに46.4%のCxOおよび意思決定者層がこの項目を課題と感じていました(表1)。

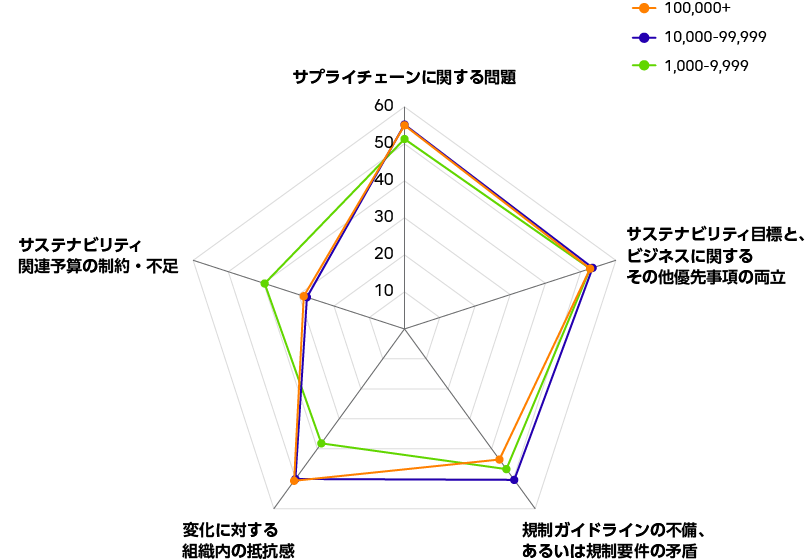

中でも注目すべきは、「組織内の変化への抵抗感」が企業規模によって大きく異なる点です。企業規模別にみると、従業員規模が大きい企業ほど「変化への抵抗」が障壁になっている傾向があります(図1)。従業員数10万人以上の企業では55.0%がこれを課題だと回答しているのに対して、従業員数1000~9999人の企業では38.2%に止まっています。

大企業では、「変革を進めるには時間も人もかかる」ことが推進のブレーキに。組織の階層構造や複雑な利害調整が障壁になっています。一方、中堅・中小企業では、組織の柔軟性はあるものの、そもそも予算確保が難しいという根本的課題が浮かび上がりました。

図1に示した企業規模別の課題の傾向について他の項目に目を向けると、従業員数が少ない企業ほど、ネットポジティブ推進のための予算制限が壁になっていることが顕著です。従業員数10万人規模の企業で予算を課題に上げているのは28.6%なのに対し、1000人~9999人の企業では39.7%に上りました。

このように「動きやすさ」と「投資余力」が噛み合わない。これが企業規模による「ジレンマ」の正体です。

ネットポジティブ推進のためのエコシステム構築:企業規模のジレンマを乗り越える共創戦略

大きな企業は予算があっても変革がネットポジティブ推進のブレーキなっています。反対に、小さな企業は変革への抵抗は小さいものの予算が限られています。このジレンマを解消するための一案に、大企業と小規模企業のコラボレーション強化が挙げられます。大企業は、小規模企業にネットポジティブ推進のための組織や従業員意識の在り方を学び、改革のお手本とします。小規模企業は、パーパスや価値観が通じ合う大企業との連携の道を探り、共にネットポジティブを推進していくエコシステムを構築します。企業が1社の力だけで成し遂げられることには限界があります。ネットポジティブという共通の目標達成に向けて、企業規模、業種、国を越えた連携を開始しましょう。

今、企業が取るべきファーストアクション(企業規模別)

大企業が取るべきファーストアクション:組織変革への意識付けとスモールスタート

大企業においては、「変化への抵抗」がネットポジティブ推進の大きな障壁となっています。この抵抗を乗り越えるためには、組織全体でネットポジティブの意義と必要性を共有し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

1. トップマネジメントによる強力なコミットメントとメッセージ発信:

● CEOや役員が、ネットポジティブへの取り組みを最重要経営課題の一つとして位置づけ、社内外に明確なメッセージを発信することにより、従業員の意識改革を促し、変革への動機付けを行う。

2. 従業員の意識啓発:

● ワークショップや勉強会を通じて、ネットポジティブの概念や具体的な取り組み事例を共有し、従業員一人ひとりの意識を高める。

3. 部門横断プロジェクト:

● 組織内の変革抵抗の要因を特定し理解するため、部門を横断し対話する機会を設けることで意識改革を促す。

● 成功体験を共有し、組織内の抵抗感を和らげ、他の部署への展開の足がかりとなる。

中小企業が取るべきファーストアクション:情報収集と外部連携の積極化

中小企業においては、予算やリソースの制約がネットポジティブ推進の課題となりがちです。しかし、外部との連携や既存の支援制度を活用することで、着実に一歩を踏み出すことが可能です。

1. 情報収集の徹底:

● ネットポジティブを全社として推進している企業や専門家からセミナーの開催を依頼し、役員や従業員に知識を深める機会を増やす。

2. サプライチェーン全体での協業機会の模索:

● 意思決定のスピードや現場の柔軟性を活かし、ネットポジティブ推進においてサプライチェーン全体の変革を求めている既存の取引先の大企業との連携を強化する。

3. ネットポジティブの重要性の理解と現状分析:

● 自社にとって、なぜ「ネットポジティブ」が重要であるのかを企業として理解し、自社の取り組みを情報開示することで、外部への発信につなげる。

● 競合他社と自社を比較することで現状を把握し、取り組むべき優先事項を可視化する。

ネットポジティブ実現への第一歩:課題を明確化し、次の一手を導き出す

富士通が提供する「ネットポジティブ評価ツール」は、企業がネットポジティブ実現に向けた現状の立ち位置と具体的な課題を可視化します。このツールを活用することで、業界内での相対的な位置付けを把握し、多角的な視点から取り組むべきアクションの優先順位を明確にするヒントが得られます。このツールで自社の「現在地」を把握し、次なる変革への確かな一歩を踏み出しましょう。

羽野 三千世

Michiyo Hano

富士通株式会社 グローバルマーケティング本部 マーケティング戦略 コーポレートインサイト部

マネージャー

日経BP、ZDNet、ASCIIの編集記者、MSN Japanの編集責任者、日本マイクロソフトのSNSマーケティングリードを経て2023年10月富士通入社。

関連コンテンツ

Net Positive

~ネットポジティブで社会とビジネスの未来を創る~

ネットポジティブインデックス調査レポート:エグゼクティブ・サマリー