ミリ波センサーで、プライバシーに配慮した見守りを実現。入院中や退院後の患者を転倒から守る

2023年11月21日

入院患者の転倒・転落は、病院内で頻繁に報告される医療事故ですが、命にかかわる重大な事故につながる危険をはらんでいます。

超高齢化社会により医療や介護の需要が増える一方で、労働力不足が懸念される「2025年問題」を目前に控え、見守り技術の発展が急務です。しかし、病室や在宅医療を利用する患者の自宅など、プライバシーを尊重する必要がある場所での見守りは、医療従事者を悩ませる大きな課題となっています。

和歌山県立医科大学と富士通は、ミリ波センサーを活用し、プライバシーを守りながら安全に見守りができる技術の社会実装を目指し、実証実験を開始しました。この取り組みと、目指す未来について、和歌山県立医科大学 西川 彰則 准教授、富士通 紺野 剛史、白石 壮大に聞きました。

プライバシーと見守りの両立。医療現場における、転倒・転落防止の難しさ

入院患者の転倒・転落は、病院内で起こる医療事故の中でも高頻度で報告される項目です。公益社団法人全日本病院協会によると、国内14病院において、2022年度は1か月あたり231件もの転倒・転落が発生しています。(注1)

転倒・転落は、手術を必要とする深刻な事故につながることがあり、最悪の場合命を脅かす危険性もあるため、既に多くの医療施設で転倒・転落を防止し、事故が起きた場合でも迅速に対応するための取り組みが進められています。

例えば和歌山県立医科大学の場合、転倒・転落リスクの高い患者をスタッフステーション(ナースステーション)に近い病室に配置する、ベッドの下に敷いたマットや患者の靴にセンサーを取り付けて転倒・転落を感知するなどの工夫をおこなっています。

しかし、前者の対策は、医師や看護師が少ない時間帯の見守りに課題があり、後者の対策は、患者は必ずしもセンサーのある場所に転倒・転落するわけではないため、万全な対策とは言えません。

加えて、病室では、プライバシーへの配慮必要不可欠です。カメラを使った見守り技術は、患者のプライバシーや心理的な抵抗感から導入が難しいという課題があります。

AI×ミリ波センサーで実現する、プライバシーに配慮した見守りの仕組み

和歌山県立医科大学と富士通は、カメラを使わずにセンサーを用いて人の姿勢を推定し、姿勢の変化から行動を検知する見守り技術の実証実験を行っています。

――どのようなきっかけで、今回の実証実験が実現したのでしょうか。

西川 氏:私は、和歌山県立医科大学に医療情報部長として勤務する傍ら、血液内科医として在宅医療にも携わっています。通院が難しい患者に対して、在宅での輸血を行っています。輸血には約2時間必要ですが、その間に他の患者への往診も行うため、輸血が完了するまで医師が付き添うことは難しいのです。

副作用や合併症、そしてベッドからの転倒・転落のリスクがある中、在宅医療を受ける患者の見守りという課題を、ITを使って解決できないか考えてきました。

最初は他社と共に、映像を用いた行動分析に取り組んでいましたが、より詳細な動作も把握できる技術はないかと探していたところ、富士通研究所が開発した「行動分析技術 Actlyzer」に関する記事にたどり着いたのです。

映像を用いた行動分析は、患者のプライバシー保護が大きな課題でした。富士通と相談する中で、当時はまだ開発中だったミリ波による見守り技術を提案いただきました。

――和歌山県立医科大学のご協力のもと、2022年11月より実証実験を開始しました。実際の病室で入院患者の見守りを実施するにあたり、重視したポイントをお聞かせください。

白石:私たちが最も重視したのは、見守られる入院患者のプライバシーへの配慮です。人の行動を分析するためには、カメラを使って映像を解析する方法が普及しています。しかし、それでは患者さんのプライバシーを守れないため、センサーを用いた見守り技術を提案しました。

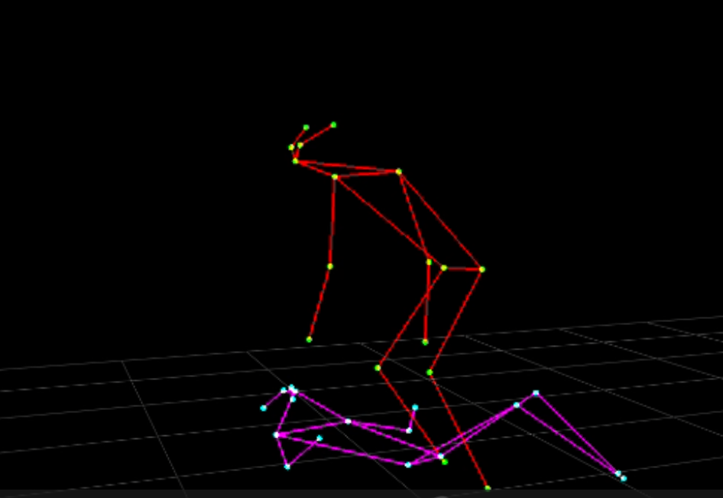

特に、ミリ波センサーを用いた見守り技術は、点群(点の集まり)でデータを取得するため、個人を特定する情報の取得リスクが低く、また安価に導入できる利点もあり期待が高まっています。

しかし、一般的なミリ波センサーは、粗い点群データしか得られず「転倒・転落が起きた」という大まかな情報しか検知できませんでした。私たちが開発した新しい技術により、転倒・転落が起きる直前の行動や姿勢まで把握できるようになりました。

紺野:光を必要としないことも、センサーを利用するメリットです。医師や看護師が少ない、夜間や早朝の見守りに課題がありました。実際の実証実験でも、早朝に転倒が発生しています。

カメラを使用する場合、明るい空間で撮影するか、暗闇では暗視カメラや赤外線カメラを使用する必要があり、暗所での利用には適していません。ミリ波センサーは、電波が反射することで解析しているため、暗闇であっても検知が可能です。

西川 氏:病床における見守りの難しさは、様々な遮へい物が存在することです。映像を使った行動分析では、布団をかけてしまうと解析が困難になります。患者は、病室ではほとんどベッドの上にいます。布団をかぶったままベッドから滑り落ちることも少なくありません。しかし、センサーを用いることで、布団などの遮へい物の影響を受けることなくデータを取得できます。

3次元の点群データによって、奥行きも感知でき、ベッドで寝ているのか、床で倒れているのかを判別することも可能です。

プライバシーを保護しつつ、細かな動作や距離感を把握できるこの技術には感動しました。

思いもよらなかった、8つの転倒・転落の過程。現場の知見を取り入れる「コンバージングテクノロジー」の重要性

富士通は、特定の目的を達成するために2つ以上の異なる分野の科学や技術を融合する「コンバージングテクノロジー」に取り組んでいます。医療現場の知見と、デジタル技術を組み合わせた本件も、そのひとつです。

――なぜ、コンバージングテクノロジーが必要なのでしょうか。

紺野:コンバージングテクノロジーは、社会課題解決に向けた先駆的な取り組みとして行っています。

「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にする」という富士通のパーパスのもと、新たな技術を開発していますが、その社会実装までの道のりは遠いです。新技術の開発には何年もかかり、さらに改良を重ねて、実用化に至るまでには5年や10年もの時間を費やすこともあります。

初めから現場の方々と共に開発することが、技術の劇的な進化を促し、社会実装までの近道になります。

――異なる分野で協力しなければ、現場で全く役に立たない技術を作ってしまうということもあるのでしょうか。

紺野:そのとおりです。少子高齢化が進み、医療・看護・介護などの現場の人材不足が深刻化している中で、この見守り技術の社会実装は急務と考えています。西川先生と共に実証実験へ取り組むことで、この技術の開発から1~2年、2023年度末までに見守り技術のサービス化を目指しています。

両者の役割

- 富士通:見守り技術の提供、データ収集および分析、技術評価に基づく技術向上

- 和歌山県立医科大学:医療現場観点からの技術評価および技術向上の方向性提案

――共に実証実験を進める中で、例えばどのような発見がありましたか。

紺野:転倒・転落のバリエーションですね。当初、この技術は介護施設での利用を想定して開発していたため「高齢者の方がよろけて倒れる」といった一定のイメージしか持っていませんでした。しかし、西川先生に医療現場で起こりうる転倒・転落のパターンを演じていただいたところ、なんと8パターンほど存在し、それは私たちが予想していたのと全く異なるものでした。

例えば、病院の椅子から患者さんが滑り落ちる。ベッドの下に落ちたリモコンを取ろうとして滑り落ちるなど……。私自身そういった経験がなく、想像もつきませんでした。

そういった知見をもとに、機能やスペック、解析技術を考えると、私たちの想定とは全く異なることに気づかされました。

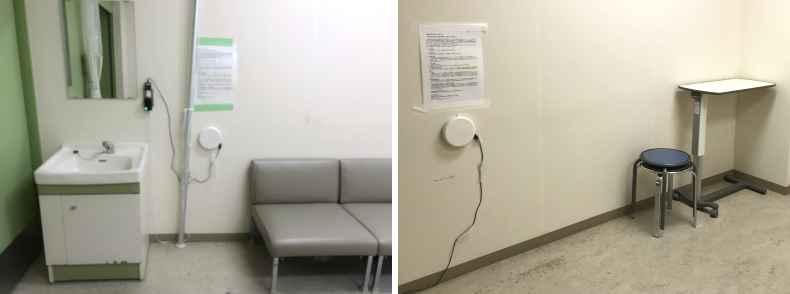

病室内で生じた転倒を検知。大きな手応えと、見えてきた課題

今回の実証実験では、転倒・転落リスクの高い患者が入院する4部屋(重傷室や観察室)に1台ずつミリ波センサーを設置しました。リアルタイムで点群データを取得し、転倒があった時刻周辺の点群データから骨格を推定することで、転倒・転落を検知できるかを確認します。

――実際の病室で実証実験を行ったとのことですが、病室に入院される患者の方がセンサーや今回の実証実験を意識することはありましたか。

白石:病室に設置した装置は3cmほどの厚さしかない円盤型で、簡単に壁に取り付けることが可能です。設置する側の負担にならないことも、ミリ波センサーのメリットです。

西川 氏:患者さんにも聞いてみたところ「風景の一部になっているので気にならない」と仰っていました。

医療機関では厳格な個人情報の取り扱いが求められています。今回の実証実験で取得するデータには個人情報は含まれていませんが、データをクラウドなどにアップロードするのは抵抗感を持たれる患者さんも居られることを考慮し、院内のネットワークだけでデータを確認できる仕組みを作っていただきました。

――現時点での成果や気付きを教えてください。

白石:病室内で生じた転倒を検知できました。

実証実験が始まるまでは、実験室で転倒・転落のシミュレーションを行い、それを検知できるかという実験を繰り返していました。実際の病室には様々な環境要因がありますが、実験室でのシミュレーションは、データが取得できるかを確認することを目的としたもので、外部要因がない、綺麗なデータなのです。

現場で転落を検知できたことは、非常に大きな手応えを感じました。

ただ、実は転倒・転落そのものが少ないというのが現状です。引き続き実証実験を続けていきます。

西川 氏:精度を示すには、転倒・転落が「あった」ことだけではなく、「なかった」ことも確認する必要があります。

現状は、転倒の看護記録と、ミリ波センサーによる検知結果を比較することで評価を行っています。例えば、患者が報告せず、医師や看護師が気づかない転倒・転落のデータがある場合、それが検知できているのか、いないのか。それには膨大なデータ量の解析が必要となるため難易度が高いですが、その証明ができればこの技術の説得力は一層高まると思います。

生活にとけこむ、安心安全な見守りを当たり前に。「世界の見守り機器」を目指して

――プレスリリースの発表から、反響などはありましたでしょうか。

紺野:多くのご意見をいただきました。医療や介護の現場だけでなく、一人で作業を行わなければいけない倉庫などの見守りや、ペットの見守りへの需要もあるようです。

西川 氏:例えば、介護施設やサービス付高齢者住宅など、医師が居らず、スタッフだけで運営される施設も多く存在します。特にサービス付き高齢者住宅は、生活の場として個室が主であるため、クラウドを活用して入居者が安静にしていることを一括管理するといったアプローチも考えられますね。

――この技術が実用化した先に、実現したい未来について教えてください。

西川 氏:私が最終的に目指しているのは、在宅医療を受ける患者の見守りです。

入院患者の見守りも重要ですが、在宅医療を受けながら一人で暮らす高齢者の方々には、さらなる課題があります。そういった方々の見守りを実現することで、転倒・転落に気づけないことによる事故を防ぎたい。プライバシーを守りつつ、連続的に見守りを行えるミリ波センサーは、非常に適していると思います。

この技術を、富士通と共に全国へ広めたいと考えています。

白石:見守られる人と見守る人、どちらにとってもより良い暮らしを実現したいです。

これから先、少子高齢化社会などの社会問題はさらに深刻化していきます。そういった中で、この技術によって高齢者の安全を守り、医療従事者や介護者の皆さんの負担が少しでも減ることを願っています。

紺野:ミリ波センサーによる見守り技術を「世界の見守り機器」に育て上げたいです。

例えば、内蔵されたセンサーで人の動きやバイタル情報を検知する腕時計型デバイスを「見守ってもらっている」という安心感で購入する方もいらっしゃいますよね。

そういった感覚で、日々の生活を自然に見守ってくれるこの技術が当たり前になるような社会を作りたいと考えています。

プロフィール

和歌山県立医科大学附属病院

医療情報部

准教授

西川 彰則 氏

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

コンバージングテクノロジー基礎PJ

リサーチディレクター

紺野 剛史

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

コンバージングテクノロジー基礎PJ

白石 壮大

(注)所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

関連情報

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

フジトラニュース編集部

「フジトラニュース」では、社会課題の解決に向けた最新の取り組みをお届けします。

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す