富士通×MAIAが創出する社会的インパクト デジタルが切り拓く、地方女性のキャリアと持続可能な事業成長(前編)

2025年9月24日

結婚、出産、育児、介護——人生の節目で多くの女性が直面するキャリアの分岐点。働く意欲がありながらも、ライフスタイルの変化により理想の仕事を諦めざるを得ないケースは少なくありません。この社会課題に正面から取り組み、女性のデジタル人材育成を通じて新たな働き方を創造しているのが、株式会社MAIAです。2023年4月から富士通はMAIAのパートナー企業として協働を開始し、女性活躍推進と事業成長の両立を実践しています。

地方女性を取り巻くキャリアの現実

日本の女性たちの多くは、キャリア形成において特有の困難に直面します。

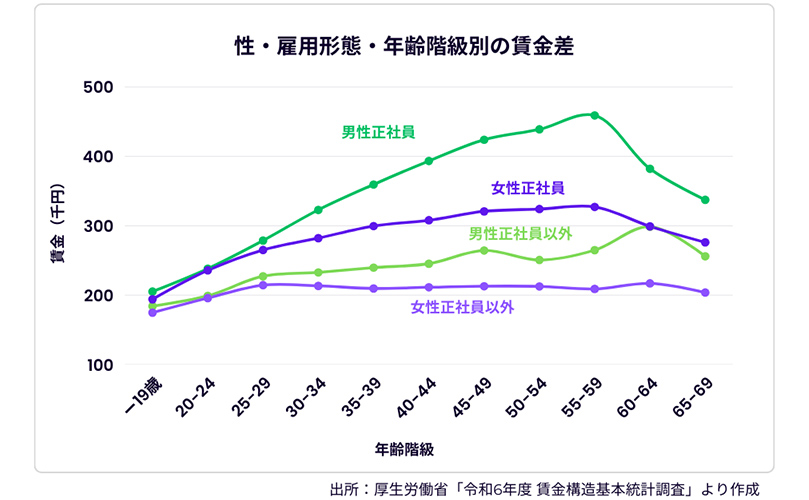

結婚、出産、育児、介護といったライフイベントを機に退職を余儀なくされることもあり、再就職を希望しても、企業側の求める経験・スキル・勤務時間・年齢といった条件とのミスマッチが生じがちです。時間の融通が利くパートやアルバイトでは単価が低く、人生設計の道筋が立てづらくなることも。厚生労働省の統計調査でも、男女間、また雇用形態別の賃金差が認められています。(厚生労働省、2024年)

特に地方では、大都市と比較して賃金はさらに低くなる傾向にあり、求人や副業・フリーランスといった多様な働き方に関する情報が限られているのが現状です。地域の中小企業においても、DXの遅れ、テレワーク環境の未整備、多様な働き方への理解不足、給与水準の課題などが、女性の活躍を阻む要因となっています。

MAIAが切り拓く「でじたる女子」という新たな選択肢

こうした地方の女性が直面する課題に挑戦し、デジタル人材育成を通じて新たな働き方を創造しているのが、株式会社MAIAです。2023年から富士通はMAIAとの協働を開始し、女性活躍推進と事業成長の両立に取り組んでいます。

代表取締役社長の月田有香氏、セールスユニットエンタープライズチームマネージャーの本田友里氏に話を聞きました。

女性の人生の選択肢を増やしたい——創業への想い

――MAIAの創業当時にどのような問題意識を持っていたのでしょうか。

月田氏: 私が創業した2017年、36歳だったのですが、この年齢の女性は本当に大変なんです。子どもを産んで育てる時期であり、50代になれば介護も始まります。男性は仕事を継続することが多いですが、女性の場合、ライフスタイルが変わると、継続したい仕事もできなくなる可能性が高い。

その時に自分の人生を自分で選択し、満足して楽しく生きてもらえたらと思いました。それを実現するために、女性の働き方やキャリアの継続方法を多様化させ、さまざまな選択肢を作る必要があると考えました。せっかく優秀な人材がたくさんいるのに活用されないのは、社会にとって大きな損失ですから。

IT分野でのリスキリング:教育から就労まで、一気通貫のサポート体制

――具体的な取り組みとして、ITリスキリングプログラムを運営されています。IT分野を選んだ背景を教えてください。

月田氏: 2017年から「でじたる女子プロジェクト」として女性のITリスキリングを始めました。私自身がIT出身だったこともあり、リモートワークができれば地域や子育ての制限があっても働きやすくなると考えたんです。

IT分野は単価が高く人材不足が深刻で、リモートワークができる可能性も高い。だからRPAやSAPなどの専門スキルを身につけてもらおうと考えました。特に基幹システム系は全国的に人手不足が進んでいるので、せっかくリスキリングするなら需要のある分野にしっかりとマッチするカリキュラムを自社で開発しました。

――MAIAのリスキリングプログラムの特徴はどのような点にありますか。

月田氏: 「でじたる女子プロジェクト」の最大のオリジナリティは、教育から就労支援まで一気通貫で支援している点です。正社員だけでなく業務委託、副業、フリーランスなど多様な働き方をサポートしています。

特に重視しているのがマインドセットの教育です。仕事から離れていた方も多いので、ビジネスマナーや責任感、仕事への心構えをしっかりと身につけていただきます。

また、独自に確立した「ワークシェアリング」も重要な要素です。女性の8割が月120時間以下しか働けないということがアンケートから明らかになり、時短で働く人とフルタイムで働ける人をうまく組み合わせ、チームでタスクをこなす仕組みを構築しています。

「でじたる女子」の成長:沖縄のシングルマザーの事例

――実際に活躍されている「でじたる女子」の事例を教えてください。

本田氏: 沖縄のシングルマザーのAさんは、元々コールセンターで働いていました。Excelは使えましたが、IT業務は完全に未経験からのキャリアチェンジでした。富士通様のサービスデスク案件でリーダーを担当していただき、業務やメンバーを深く理解されているということで、さらに全体統括もお願いすることになりました。現在はプロジェクトマネージャーとして活躍されています。

月田: Aさんがここまで成長できたのは、富士通様の理解とサポートがあったからこそ。沖縄はコールセンター業務が多く、シングルマザーも全国で最も多い地域です。しかしコールセンターは単価が低く、なかなか十分な収入を得られない環境です。だからこそ私たちも力を入れて支援しています。子どもがいてもリモートで面倒を見ながら働けているという地方女性の事例は、他にもたくさんあります。

――どのような企業とパートナーシップを組み、連携されていますか。

月田氏: 女性たちの現状と多様な働き方を、大事なこととして理解してくださる企業と連携するケースが多いですね。富士通様は協業当初に、福田(現・執行役員専務)さんが、「(MAIAは)普通のSIerと違って、リスキリングされた女性たちが入ってくるから、富士通も歩み寄り、お互い一緒に課題を共有しながらプロジェクトを進めよう。それで問題が起こるのは悪いのではなく、それをきっちりと認識して、力を合わせて解決していきましょう」と言ってくださって。これはすごく、ありがたいなと思いますね。

富士通とMAIAの協働——新たなパートナーシップの形

富士通はMAIAと複数の案件で協業しています。協働の経緯やでじたる女子たちの成長について、富士通株式会社 Corporate Digital Unit本部 シニアディレクターの志村、マネージャーの外池に話を聞きました。

「とりあえずやってみよう」から始まった協業

――MAIAとの協働はどのように始まったのでしょうか?

志村: 2023年4月に、当時CDU担当役員だった福田さんから、ビジネス部門とIT部門に対して招集がかかり、SAP社の「SAP人材育成プログラム」の一環で、でじたる女子活躍推進コンソーシアムとして育成・就労プログラムを提供しているMAIAさんからのお話を聞くことになりました。リモートワークや仕事を分割するやり方など、今までにないユニークな企業だったので正直戸惑いましたが、「とりあえずやってみよう」ということでスタートしました。

日本の企業なので言語の壁がなく、通訳や文化の違いによるオーバーヘッド(コミュニケーションの誤解やロス)もない。そういう意味では国内パートナーとしてのメリットを感じていました。実際にやってみて、課題があれば一緒に改善を重ね、現在はうまく回っていると思います。

成長の軌跡——専門性の高い業務へのシフト

――現在、8名のでじたる女子が富士通のプロジェクトに参画されているとのことですが、どのような業務を担当していらっしゃいますか。

外池: でじたる女子の皆さんには、ITサービスデスクでのユーザーからの問い合わせ対応を中心に、FAQや回答一覧の作成、最近ではOneERP+(注1)の本番環境にアクセスしてのデータ調査まで行っていただいています。

ワークシェアリングが前提の働き方なので作業が属人化しにくく、メンバー間の引き継ぎもきちんとされているのが特徴です。

- 注1 OneERP+:富士通のグローバル標準の業務プロセスとIT基盤を統合する取り組み

――でじたる女子の方々の成長をどのように見ていらっしゃいますか。

外池: OneERP+のような大きなプロジェクトでは問い合わせが複雑になることもありますが、でじたる女子の皆さんは各方面ときめ細やかにコミュニケーションを取り、解決に向けて積極的に働きかけてくださいます。稼働直後は専門知識がなく大変でしたが、現在では回答できる範囲も格段に増え、単純なディスパッチ業務から専門性の高い業務にシフトしています。正直、稼働当初はここまでの成長は想像できていませんでした。ITサービスデスクは、でじたる女子と共に成長してきたと実感しています。

社会課題解決と事業成長を両立する新たなモデル

MAIAの「でじたる女子プロジェクト」を通じて、リスキリングを受講した女性の数は累計3,000名以上。また19の自治体やその他企業との連携を通じて就労機会を創出し、でじたる女子への支払額は累計で10億円に達しています(2025年7月末時点)。

月田氏は今後の展望について、このように語りました。

月田氏:現在フォーカスしているのが地域企業の支援です。地域の企業もDXは待ったなしの状況ですが、やり方がわからない中小企業が多い。経営者が大変な思いをしているからこそ、DXの推進や働き方改革が重要だと思います。地域の女性を地域の企業が活用することで、DXの推進や売上向上、賃金向上をサポートしていく「地産地消」の仕組みをもっと広げたいですね。

また弊社は「FUJITSUファミリ会」の会員で、地域の企業のことを深く理解している会員企業がたくさんいらっしゃいます。そうした企業とも連携しながら、地域を活性化していけたら非常に嬉しいです。

女性のライフステージに寄り添った働き方の多様化と、企業の人材確保という課題を同時に解決する富士通とMAIAの協働。地方女性のデジタル人材育成という社会課題への挑戦と、企業の持続可能な成長と社会全体の発展という価値創造の循環が、真のCSVに必要なのかもしれません。

本記事の後編では、地方女性のデジタルキャリア支援と持続可能な成長に向けた、富士通とNPOパートナーの協業について取り上げます。(2026年春に公開予定)

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

総務本部 コミュニティ推進室

コミュニティ推進室は、社会課題の解決に取り組むことで、社員一人ひとりの意識と組織の風土を前向きに変え、社会全体にポジティブなインパクトを与えることを目指しています。

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

「発達障がい児童のためのスポーツ観戦体験」でIAUD国際デザイン賞2023金賞を受賞

「AI倫理の産学連携」で世代や文理の違いを超える~慶應義塾大学、清泉女学院中学高等学校それぞれとの実践~