コトを起こす第一歩:一人ひとりの自律的挑戦を支える原動力としてのパーパス

2024年4月18日

富士通は、神山まるごと高専の取り組みに賛同し、スカラーシップパートナー(奨学金基金の拠出・寄附者)11社の1社として、活動しています。「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指す同校とのコラボレーション活動について、私たちが学生らとともに、どのようにして「コトを起こす第一歩」を踏み出し始めているかについて、前後編でご紹介します。前編は、「一人ひとりの自律的挑戦を支える原動力としてのパーパス」についてです。

コトを起こす第一歩?

神山まるごと高専は、「モノをつくる力で、コトを起こす人」を育成することを目指し、2023年4月に徳島県名西郡神山町に設立された高等専門学校です。富士通は神山まるごと高専のコンセプトやビジョンに賛同し、開校と同時に、奨学金基金に寄付や拠出をする11社のスカラーシップパートナーの1社となりました。そして、本枠組みのもと、学生らとともに、多様なコラボレーション活動を並行して行っています。

海外ではモノづくりから一歩進んで、課題解決や新たなユーザ体験の創出等を目的としたサービスデザインの動きが活発です。日本では、この社会へ価値をもたらすイノベーションへ向けた取り組みのことを「コトづくり」や「コトを起こす」と表現することがあります。東京大学では、社会システムの変革を含む広義の「デザイン」を核としたCollege of Design(仮称)という新組織を2027年秋頃の開設に向けて動いているそうです。

「コトを起こす」第一歩。一体、何から始めるのが良いでしょうか?一つの寓話を元に考えていきましょう。

「あなたは何をしているのですか?」と問われ、3人のレンガ職人が三様に答えます。

1人目の職人:“レンガを積んでいる”

2人目の職人:“壁を造っている”

3人目の職人:“皆が集う大聖堂を創っている”

同じ作業をしている3人であっても、捉え方が異なっているようですね。

次の章以降では、この寓話を用いて、コトを起こす第一歩目について議論し、どのようにアプローチを始めているかを実際の活動事例を通じてご紹介します。

皆でコトを起こす為に、大切な第一歩~【ゴールとなるコト】のイメージと、一人ひとりの原動力とのつながり

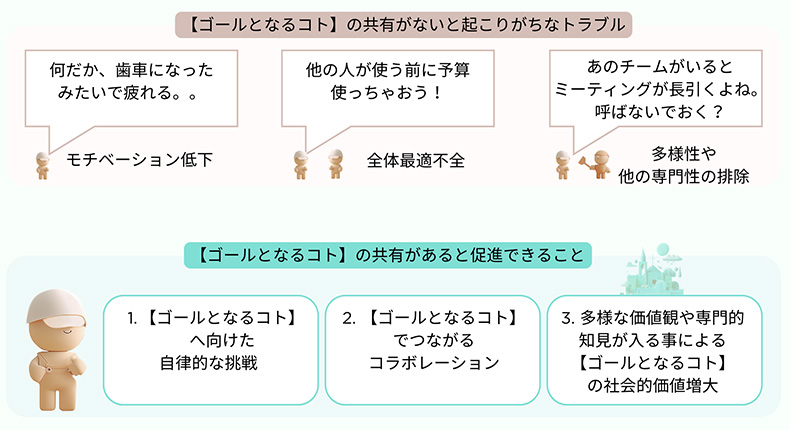

一つ目の観点は【ゴールとなるコト】のイメージの共有です。これは、複数人で取り組む大きなイノベーションを狙ったプロジェクトでは、より重要になります。

冒頭の寓話で【ゴールとなるコト】が共有されていないケースでは、例えば、実現手段(レンガを積む)だけを知らされた職人はやがて疲れ果てるでしょうし、マイルストーン(壁を造る)だけを知らされた職人は全体最適を考えずに自分自身や見えている範囲のチームのタスクを優先してしまうかもしれません。

図中の緑枠で示した要素(自律的な挑戦、コラボレーション、多様な価値観・知見に基づく社会的価値増大)は、大きな社会的価値を生み出すプロジェクトでは欠くことができません。プロジェクト参加者の間で、三人目のレンガ職人のように、“皆が集う大聖堂を創っている” 【ゴールとなるコト】のイメージを共有していることで、実現手段やマイルストーンについては各参加者が自律的に考えることができ、もし参加者間で衝突が起こったとしても、【ゴールとなるコト】がブレないように、実現手段やマイルストーンを調整することで、コラボレーションを行うことができます。

二つ目の観点として、もし【ゴールとなるコト】が一人ひとりの原動力と全くつながりがなかったらどうでしょう。三人目のレンガ職人のように、“皆が集う大聖堂を創っている”イメージを皆が共通に持っていたとしても、レンガ職人は自身のスキルを必要としないペーパーワークで参加するケースでは、モチベーションが湧かないのではないでしょうか。

このように【ゴールとなるコト】をイメージしながら行動すること、【ゴールとなるコト】とプロジェクト参加者の“原動力”がつながっていることは、皆でイノベーションを目指していく上で欠かせません。

一人ひとりの自律的な挑戦を支える原動力を削りだす取り組み~Purpose Carving

富士通では、一人ひとりが自身の原動力を見出す為にPurpose Carving(パーパス カーヴィング)という取り組みを行っています。これは、自分の軸のようなものを個人の内省と他者との対話を通じて掘り起こしていくプログラムで、数万人の富士通社員が自身の描き出したパーパスを原動力として行動しています。

神山まるごと高専においてもPurpose Carvingを実施しました。他者との対話においては、神山まるごと高専の学生間だけでなく、富士通社員も含めたグループの中で自らのパーパスを他者へ語り、また他者のパーパスを知ることで、より多くの気づきが得られるよう実施しました。

次章のインタビューでは、参加された学生のお二人(名和さん、付さん)にご登場いただき、お二人のパーパスの背景や今後のコトを起こす活動との関係などをお聞きしました。

インタビュー~原動力としてのパーパスを削りだしてみて

――名和さん、付さんのパーパスについて、聞かせて下さい。

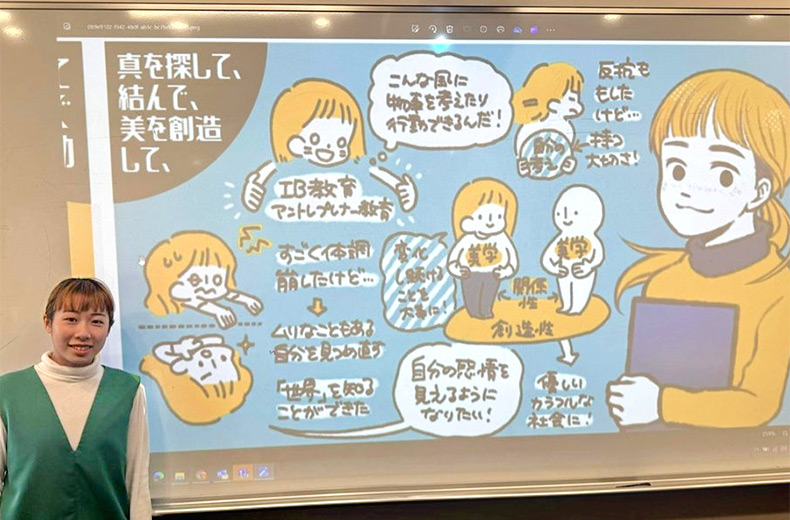

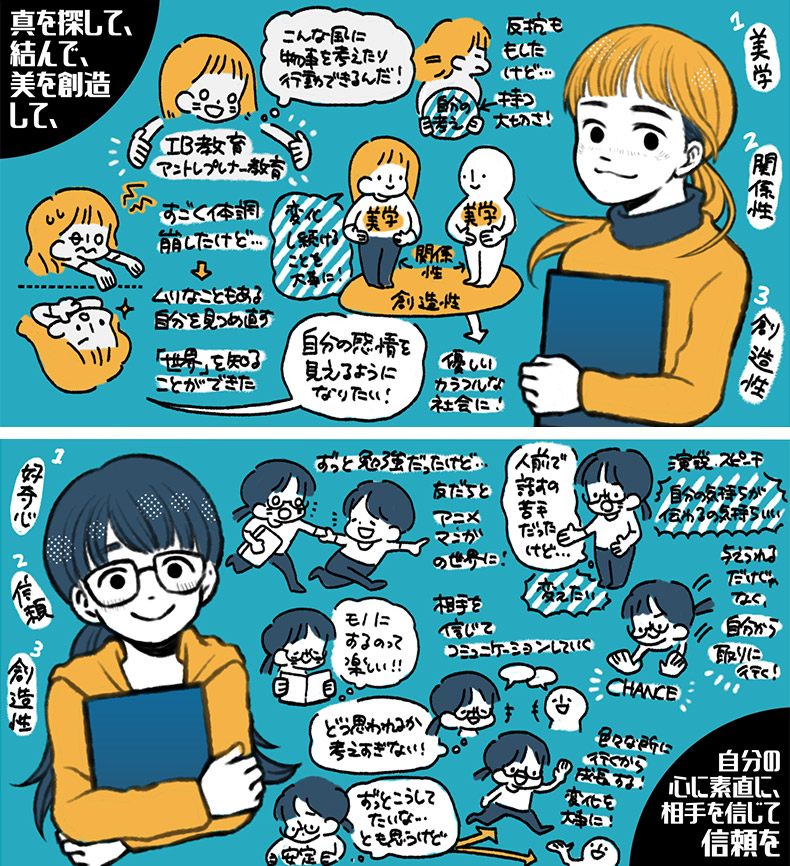

名和さん:「真を探して、結んで、美を創造して、」

大切にしている3つの価値観として、美学、関係性、創造性を、自分の名前「真結美」の漢字を使って表現しました。最初の部分が特に気に入っています。これは、探求して体験によって学んだことから、自分の内側に美学ができることを表しています。美学は変わっていくものだと思うので、次の更なる美学へ向けて、自然体で努力していけたらと考えています。

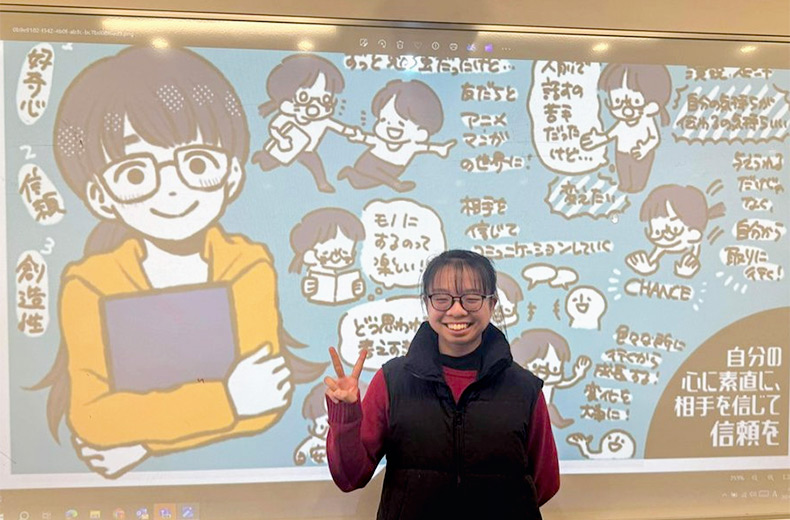

付さん:「自分の心に素直に、相手を信じて信頼を」

私は、人とのコミュニケーションがあまり得意ではありません。神山まるごと高専で、誰一人知り合いがいない環境に入ってみて、コミュニケーションが苦手のままで良いのか葛藤がありました。そこで友人に相談してみたんです。こんなことを言うと変に思われるんじゃないかと先のことを考えてしまって、発言を躊躇うことがあると言うと「相手のことをまずは信頼してみたら?」とアドバイスしてくれました。神山まるごと高専で、もっと挑戦していく為にも、想像上で心配するのではなく相手を信じることから始めようと考えています。

――Purpose Carvingに取り組んでみて、どのような感想を持ちましたか。

付さん:最初は新年の目標のようなものなのかなと思っていました。しかし、プログラムを通して、このプロセス自体に意味があるのだと考えるようになりました。過去の自分の経験を振り返ったり、他のメンバーが持っている自分とは全く異なる考え方に気づいたりして。このプロセスを体験することで、自分とパーパスをつなげることができたと思います。パーパスは自分の傍にいる親友のような、自分自身を体現するようなものなんだなぁと思っています。

――お二人の今後のコトを起こす活動に、パーパスは、どのようにつながっていくと考えていますか。

名和さん:全ての活動において基本になるのかなと思います。自分の内側にある美学。他者の内側にある美学。それらの美学によって関係性の創り方が変わってくると感じています。今後、コトを起こす活動では、このパーパスを基本のプロセスとして、色々な人たちと向き合い、色々な創造をしていきたいと思います。

付さん:パーパスは目標と振り返り、両方で活きてくると思っています。壁にぶつかって自己分析をする際も寄り添ってくれるでしょうし、これからのコトを起こす活動で、色々な方と関係を築く上では、「相手を信じて信頼を」するんだと、自分をプッシュしてくれると思います。

ここまでの前編では、コラボ活動で活躍中の名和さん、付さんのお二人へ原動力としてのパーパスについてお話を聞きました。お二人は、現在コトを起こすべく、神山町、富士通Mobility事業本部と連携して、地域課題解決に取り組み始めています。後編ではこのプロジェクトメンバーへのインタビューを元にした記事をお届けします。

関連情報

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

神山まるごと高専×富士通コラボ 情報発信プロジェクト

林田尚子(はやしだ なおこ)

ともにイノベーションを!合言葉に、コラボ活動だけではなく、技術的・社会的な関連動向や、社会的な価値やユーザの価値を探求する時に、私たちイノベーター・研究開発者が直面する課題に関連したTips等についても発信しています。

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

ビジネス人財に、データ分析力という武器を。大陽日酸が富士通と挑む、データ利活用人財育成

教育DX推進の要:公教育データ・プラットフォームの構築・運用事例と今後の展望

「トマトから生まれた水」でインドを救う

~富士通のブロックチェーンが支える水不足への挑戦