SX成功企業の共通点とは?世界9カ国1,800名の調査結果

2023年7月25日

当社は、サステナビリティ・トランスフォーメーション(以下 SX)の世界的な動向や実態把握を目的に、世界9カ国の経営層や意思決定者1,800名を対象に調査を実施し、その分析結果を「Fujitsu Future Insights グローバル・サステナビリティ・トランスフォーメーション調査レポート 2023(注1)」としてまとめ、公開しました。

今回の調査では、SXの現状、およびデジタル・トランスフォーメーション(以下 DX)がサステナビリティの実現にどう寄与しているか調査し、その結果からSXの4つの成功要因を抽出しています。

本記事では、サステナビリティ推進を担当しているビジネスリーダーの皆様に向けて、調査結果から得られた洞察のうち、特に重要な見どころ3つを紹介します。

経営者の意識変化

今、地政学的な緊張や気候変動、これらを要因とする金融市場の混乱といった社会課題が複雑に絡み合い、今後の先行きが不透明な状況が続いています。このような外部課題が経営に大きなインパクトを与える中、経営者の意識はどのように変化しているでしょうか。

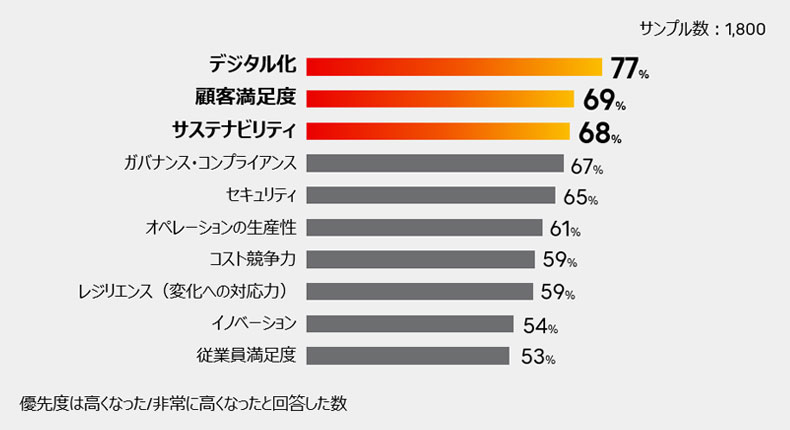

調査によると、この1年間で優先度が高まったとする経営課題のトップ3は、デジタル化、顧客満足度、サステナビリティでした(図1)。このことから、サステナビリティは今、経営者が取り組むべき重要課題として認識されていることが分かります。

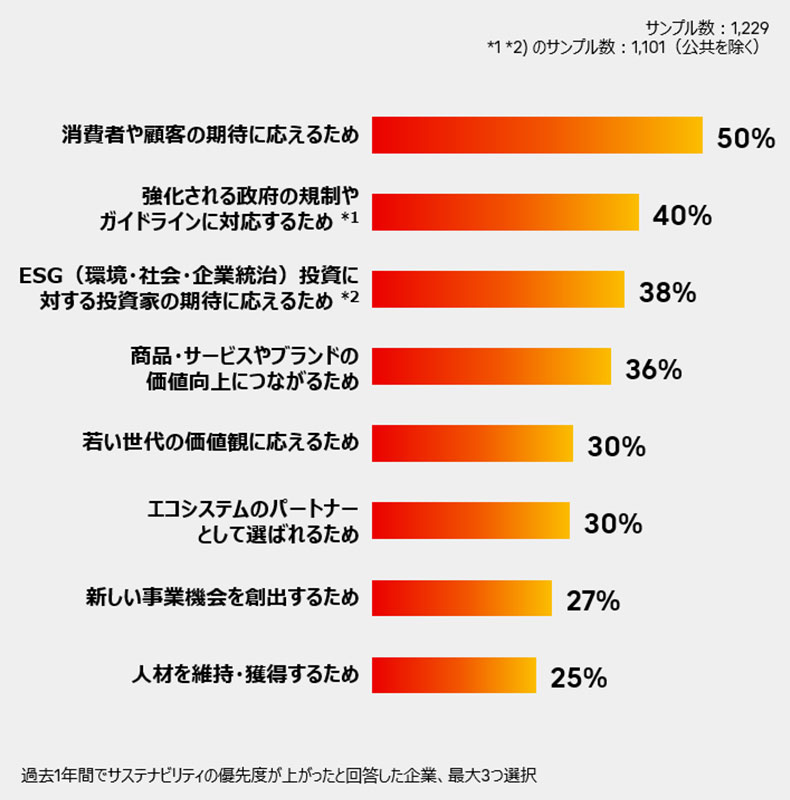

では、なぜ経営においてサステナビリティの重要性が増しているのでしょうか。調査では、経営においてサステナビリティの優先順位が上がった主な理由として、50%が消費者や顧客の期待に応えるためと回答しています(図2)。続いて、政府の規制やガイドラインへの対応、ESG投資に対する投資家の期待への対応が挙がりました。

顧客や消費者が企業のサステナビリティを評価するようになった今、企業は彼らの期待に応えるためにも、サステナビリティの取り組みを強化する必要があるのです。

SXの4つの成功要因とは?

しかし、全ての企業でSXの取り組みが実践され、成果の創出につながっているわけではありません。

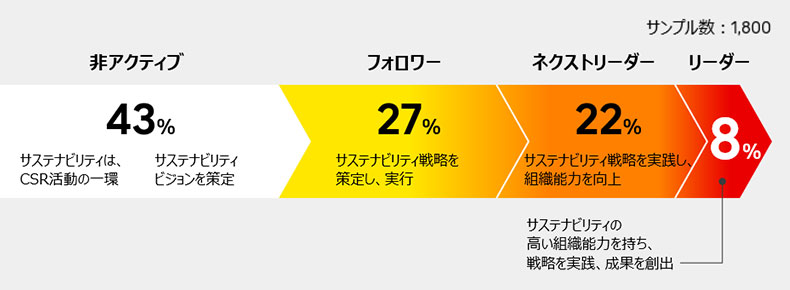

今回の調査で、企業のサステナビリティの取り組みの進捗度、組織能力の成熟度、そして実際に成果を出しているかどうかの3つの観点で、企業のSXの状況を分析しました。その結果、SXの取り組みが多くの企業で初期段階にある中で、真にサステナビリティ・リーダーといえる企業は、全体のわずか8%に留まっていることが分かりました(図3)。

SXに高い実践力を持って取り組み、成果を創出していくために、私たちはSXの成功企業から何を学ぶことができるでしょうか?富士通は今回の調査から、これらのリーダー企業に共通する特徴と取り組みを精緻に分析し、次の4つの成功要因を抽出しました(図4)。

リーダー企業はまず、サステナビリティを志向したパーパスを立て、それに基づき経営を実践しています。また、実践する上で全てのステークホルダーにサステナビリティの取り組みを理解・支持してもらい、従業員だけでなくパートナー、そしてお客様の共感を醸成する取り組みを行っています。そして、サステナビリティをビジネス機会と捉え、サステナビリティを財務指標の1つに取り入れ一体化して推進しています。最後に、 デジタルに対しても高い意識を持ち、サステナビリティとデジタルの両方を連携させて取り組んでいます。

さて、最後のデジタルについて、サステナビリティに取り組んでいる日本の製造業のリーダーは、インタビューで次のように述べています。サステナビリティのためのデジタルテクノロジーの活用について、非常に高い関心を寄せていることが分かります。

”

サステナビリティとデジタルは、密接につながっています。現在あるいは過去のデータに基づいてサステナビリティの戦略を立て、施策を実行するためには、理解しやすく有益なデータを生み出すテクノロジーやデータベースが必要です。そのためには、デジタル・トランスフォーメーションが欠かせません。

”

Head of Sustainability、製造、日本

鍵となるのはデジタルテクノロジー

実際のところ、SXを推進する上で、デジタルテクノロジーにはどのような効果が期待されているのでしょうか。

現在多くの企業がDXの重要性を理解し、積極的に推進しています。興味深いのは、調査からこの1年で、サステナビリティ・リーダー企業の91%が「デジタル化の優先順位を上げた」と回答している点です。

ビジネスリーダーがどのようにSXのためにデジタル活用に取り組んでいるのか、より具体的に実態を明らかにするため、富士通の考える社会課題を解決するために重要な5つの領域(注2)における、デジタルの活用状況を調査しました。

ここでは、調査結果からAIの活用状況を例にご紹介します。

AIを活用し、人の身体能力や認知能力などの拡張や作業を自動化することが、人とAIの協働によるクリエイティブな業務における生産性の向上や、人口減少社会における労働力不足に対する解決策の一つとして期待されています。

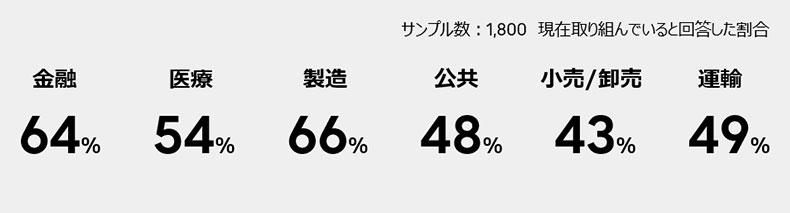

業種別で見ると、製造や金融で最も自動化が進んでおり、回答した企業の約3分の2が業務の自動化や従業員の生産性、体験価値の向上などを目的にAIを活用していました(図6)。

いかがだったでしょうか。

本記事では、調査レポートの中でも特に重要な見どころをピックアップして紹介しました。

調査レポートでは、デジタル技術を活用したSXの推進について、さらに踏み込んだ分析や、デジタル技術の将来の見通しについてもまとめています。

グローバルでサステナビリティに取り組むビジネスリーダーの皆様にとって、SX推進の「今が分かる」、「未来を考える」ための重要な調査結果や洞察をまとめておりますので、ぜひダウンロードし、ご活用ください。

「グローバル・サステナビリティ・トランスフォーメーション調査レポート」本編のダウンロードはこちらから

関連情報

編集部おすすめ!

サーキュラーエコノミーはいかに強靭なグローバルサプライチェーンを実現するか

ビジネス人財に、データ分析力という武器を。大陽日酸が富士通と挑む、データ利活用人財育成

この記事を書いたのは

富士通株式会社 技術戦略本部 コミュニケーション戦略統括部

杉本 あい

コミュニケーション戦略統括部は、全社のR&Dに関するコミュニケーション機能として、中長期を見据えたテクノロジービジョンおよびテクノロジーに関するグローバルコミュニケーション戦略の強化・実行を担っています。

編集部おすすめ!

サーキュラーエコノミーはいかに強靭なグローバルサプライチェーンを実現するか

ビジネス人財に、データ分析力という武器を。大陽日酸が富士通と挑む、データ利活用人財育成

類似記事を探す

サーキュラーエコノミーはいかに強靭なグローバルサプライチェーンを実現するか

サプライチェーン全体の脱炭素化への取り組み、その現在地と将来展望

富士通のパーパスドリブン経営開始から5年 ~具体策とその効果~