富士通のパーパスドリブン経営開始から5年 ~具体策とその効果~

2025年3月4日

ビジネスや経営の話題においても「パーパス」という言葉を耳にする機会が増えてから久しくなりますが、改めて、パーパスはどのような役割を担っており、富士通においてはどのくらい効果を発揮しているのでしょうか。本記事を通じて、富士通のパーパス・Fujitsu Way制定の背景、推進活動とその効果をご紹介します。

従来型の「企業理念」よりも、企業の存在意義=「パーパス」が重要視される背景

従来定義づけられてきた「企業理念」に留まらず、企業が社会課題の解決を視野に入れ、自社の社会における存在意義を定義づけた言葉が「パーパス」です。2019年頃から世界的に始まったこの潮流の中、富士通もいち早く2020年に自社のパーパスを制定しました。企業理念よりも一歩踏み込み、「自社の社会的意義」を視野に入れた富士通のパーパス制定背景をご紹介します。

富士通のパーパス制定とFujitsu Way刷新背景

今年で5周年を迎える富士通のパーパス制定、Fujitsu Wayの刷新には、社会課題解決に取り組むべきという背景だけでなく、社内における意識改革がきっかけにありました。1935年の創業以来、富士通がこれまでに何を成し遂げ、これからどこに向かっていくのか、一つの方向性に定義付けることで社員の誰もが共通認識を持つことができるようになりたい、という時田社長の想いから2019年にパーパス制定プロジェクトが開始されました。

長い歴史を持つ富士通が、これからの時代は何をしていくべきなのか、また富士通のよいところを洗い出すべく社内にヒアリングを実施。海外のリージョン長には、日本からではなく海外から見た富士通への率直なイメージを含め、ヒアリングすることでグローバル企業として通用するパーパスを目指しました。

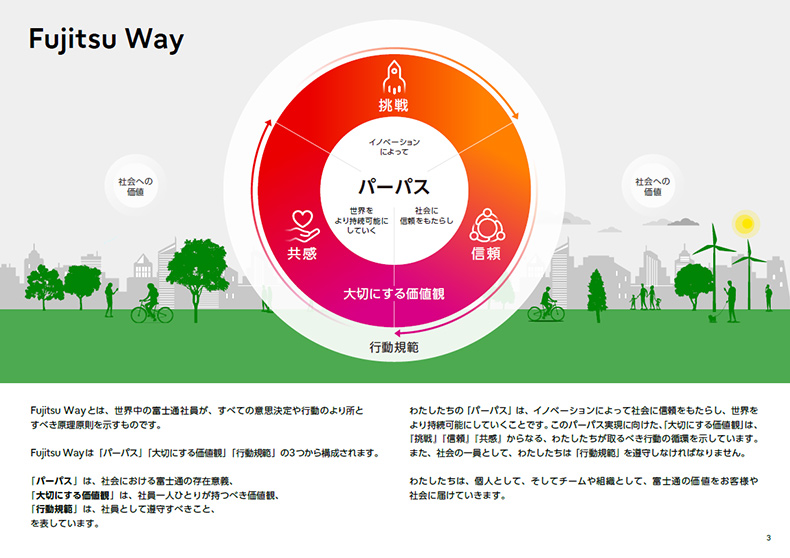

その後、パーパスが一つにまとまったところで、2002年から制定されていた「Fujitsu Way」もこのままでいいのかという議論に発展。歴代の社長が大切にしてきた考えや彼らのメッセージ、DNAとして守り抜きたいことを三つの要素に定めたのが現在のFujitsu Wayの大切にする価値観:挑戦・信頼・共感です。

富士通ならではの取り組み~その戦略と成果~

取り組み

そんなパーパス、新たなFujitsu Wayが制定された2020年から、社内に向けた推進活動が展開されてきました。まずはFujitsu Wayを各部門・社で主導するリーダーとして、「Fujitsu Way推進責任者」という役割を本部長やグループ会社の社長が担うことが決定しました。国内外にまたがる大規模な組織に対し、一つの方向性、価値観を全社員が理解し、共感を呼ぶためにはまずはトップ層から理解を深め、自らが推進する責任を負う必要があるという考えからです。そして彼らが一堂に会する場、各部門での活動報告の場として、「Fujitsu Wayミーティング」をこれまでに8回開催、従業員に対し様々な方法でパーパス・Fujitsu Wayを推進している報告があげられました。企業理念やパーパスを「浸透」させるというワードをよく耳にしますが、富士通では従業員の誰もがパーパス実現に自律的に取り組んでほしい、という社長の想いから、「共感」などのワードを使っています。

最近では、社内に留まらずビジネスの現場でもFujitsu Wayを推進する機会が増えています。自社のパーパス活動の在り方を模索しているお客様に向けて、商談の場でプレゼンテーションをするなど、営業活動のきっかけとしてパーパス活動をご紹介しています。

グローバルな体制で、かつ具体的な推進活動を行っている富士通の取り組みに対し、お客様からは「先進的、参考になった」などポジティブなフィードバックをいただくことが多くあります。また現在パーパス活動において課題に感じていることをヒアリングするなど深い対話をすることで、両社のエンゲージメントを深めることに成功しています。

執行役員 EVP CSSO(最高サステナビリティ&サプライチェーン責任者)山西高志

効果

富士通では年に一度、エンゲージメントサーベイという全社員に向けたアンケート調査を通じてパーパスにまつわる理解度・共感度を測定しています。2021年に開始した本調査では、社内における理解度・フェーズが変わってきたことを受け、質問の文言に多少の変化は加えていますが、3年間の取り組みを経て海外は6ポイント、国内では9ポイントの上昇が見られました。

日常的な社員のエンゲージメント、関心度合が高いことを知る一つの指標として、パーパス、Fujitsu Wayを詳しく解説する社内サイトの閲覧数が、その他のサステナビリティ関連のサイトと比較して約3倍アクセスされていることも挙げられます。

Fujitsu Wayの三つの大切にする価値観:挑戦・信頼・共感について、社内イベントの場でインタビューした際の社員のコメントからも、現在のパーパスが社内に大きな影響を与えていることが読み取れます。

「社内ポスティング制度など、個人が”挑戦”しやすい仕組みが実際に運用されており、(パーパス制定前の)以前と比較して風通しのよい社風になった」

近年、他社から転職してきた社員からは「富士通に入って驚いたことの一つとして、あらゆる場面でパーパスに触れる機会があり、社員みんなの根底にパーパスを感じる」というコメントも挙がりました。

今年、創立90周年を迎える富士通は、歴代の経営者の言葉・想いを受け継いだメッセージとも言える「Fujitsu Way」を継承しながら、さらなる変革に向けて活動を展開していきます。

関連情報

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

富士通株式会社 CEO室 Sustainability Division

武井 朋美

Sustainability Divisionではサステナビリティの経営への統合を加速させることや、パーパス・Fujitsu Way・マテリアリティを基軸とし、財務・非財務分析を通じた全社ESG価値の向上、統合的な情報開示を行い、ステークホルダーとのエンゲージメントを深化させる役割を担っています。

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

デジタルが切り拓く、地方女性のキャリアと持続可能な事業成長(前編)

サーキュラーエコノミーはいかに強靭なグローバルサプライチェーンを実現するか