現場の可視化からはじまる変革。三菱ケミカルが取り組む、作業員1,400人の製造現場DX

2024年5月23日

国を挙げて推進している製造業のDX。「2025年の崖」や、生産年齢人口の大幅な減少を目前に控え、業務改善が急務となっています。

膨大な敷地に対して、数千人規模の作業員が同時に工事を進める化学プラントの定期修理は、その規模から業務効率化の難易度が高い一方、実現すれば大幅な稼働率向上や時間外労働の削減が期待できます。

三菱ケミカル株式会社と富士通は、三菱ケミカル茨城事業所の1,400人もの作業員に対して、行動の可視化を実施しました。その取り組みと目指す未来について、三菱ケミカル株式会社 久本 祐輔 氏、富士通で導入支援を行うプロジェクトマネージャーの寺澤 真人、ビジネスプロデューサーの長島 彩に話を聞きました。

国を挙げて取り組む製造業DX。迫る「2025年の崖」と生産年齢人口の減少

国を挙げて取り組みを推進している、DX(デジタルトランスフォーメーション)。特に製造業において、DXは急務となっています。

日本の「DX元年」と言われた2018年、経済産業省は「DXレポート」の中で、レガシーシステムを放置することで「2025年以降に年間最大12兆円もの国内経済損失が生じる」と警鐘を鳴らしました。いわゆる「2025年の崖」と呼ばれる問題です。これにより、多くの企業経営者がDXの必要性を認識しました。

以降、経済産業省・厚生労働省・文部科学省が毎年とりまとめている「ものづくり白書」では、2019年版で「技能のデジタル化」が重要な戦略の一つに挙げられ、2020年版では「製造業の企業変革力を強化するDXの推進」が独立した章として追加されました。DXやデジタル活用に関するガイドラインも多数整備されるなど、製造業においてDXは即座に取り組むべき重要な課題として扱われるようになりました。

また、政府は中長期的な経済活力の維持・向上を目指し、2050年ごろの社会の”あるべき姿”として「Society 5.0」の実現を掲げています。これは社会全体のDXに向けた目標ともいえ、製造業も大きな変革が期待される業種の一つです。2050年と聞くと遠い未来の話のように思えますが、その頃の日本の人口は約1億人まで減少、さらに生産年齢層とされる15歳から64歳の人口は5,275万人(2023年から28.9%減)に減少すると予測されており、それに伴う影響は2030年には早くも明らかになると言われています。早急に業務改革に取り組まなければ、生産性が落ちることは避けられず、経営にとって大きな課題となっています。

数千人の作業員が同時に動く、プラント定期修理工事の課題とは

人々の生活を支える、化学プラント。プラントとは、様々な設備や機器が組み合わさって作られた大型産業設備のことです。電気・ガスのようなエネルギーや、多様な製品に活用されるプラスチックなどの原材料などが、化学プラントで作られています。

日本最大級の化学プラントを持つ三菱ケミカル株式会社は、2018年3月よりDX推進プロジェクトを始動し、製造現場の変革を目指しています。

――プラントの現場には、どのような課題があるのでしょうか。

久本 氏:化学プラントでは、日常点検として日々設備の保守・点検工事を行っています。それに加え、定期的に化学プラントを停止して大規模な保守・点検工事を行っていますが、この定期修理工事の工事量は膨大で、なおかつ決まった工期の中で行う必要があります。

定期修理工事では、広大な敷地内で、数千人単位の作業員が同時に動きます。大きな課題の一つが、作業員の待ち時間です。前工程の作業終了確認や工事手続きの間に待ち時間が発生しやすく、工期を圧迫する原因になっています。待ち時間が発生することによる数千人規模の稼働率低下は、当然時間外労働にも大きく影響します。

業務の効率化を検討するためには、まず、具体的にどこで・どのような状況で待ち時間が発生しているのかを知る必要があります。そこで、三菱ケミカル茨城事業所の6.5万平米(東京ドーム約1.4個分)の空間で作業する1,400人の作業員に対し、プラント内での滞在時間の可視化を実施しました。

当時、担当として茨城事業所定期修理工事での行動分析を計画・実施

プラント特有の課題にマッチした富士通のビーコン。1,400人の作業員のモニタリングを実現

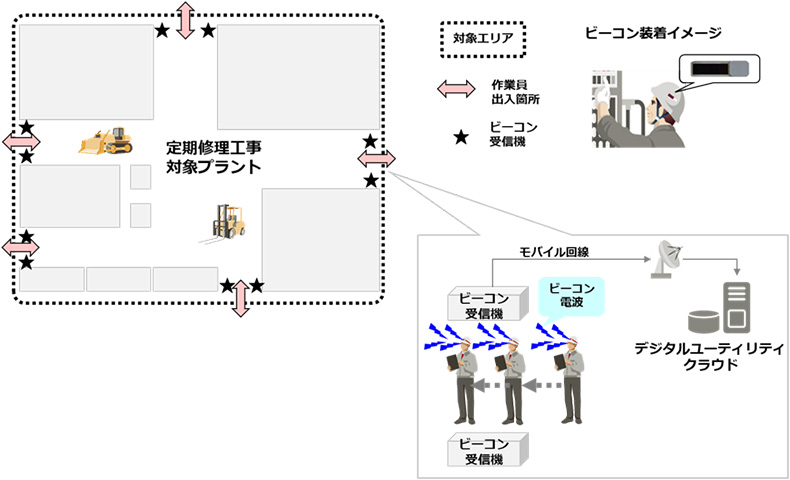

今回の取り組みでは、1,400人の作業員のヘルメットにビーコンを装着することで、作業員の位置のモニタリングを実現しました。取得したデータを、株式会社DUCNET(注1)が提供するクラウドサービス「デジタルユーティリティクラウド」に集約し、作業実施時間を可視化しました。

- (注1)株式会社DUCNET:「製造業のデジタル革新」のサポートを実現すべく、ファナック株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、富士通株式会社が共同で設立した会社。

――作業員の行動を分析するにあたり、どのような技術や仕様が求められているのでしょうか。

久本 氏:「作業員に負担をかけることなくデータを取得できること」が必須要件でした。

データを取得するための手段として、ビーコンの他、GPSやRFIDも選択肢の一つとし、なおかつ様々なメーカーを調べました。結果、富士通のバッテリーフリービーコンが要件にマッチしており、検証を実施しました。

寺澤:外部から派遣された作業員の方も多くいらっしゃることから、専用の機械を持つ、操作をするといった、作業員に負担をかけることは避けたいという要件がありました。小型・軽量なビーコンをヘルメットに取り付け、取得したデータをデジタルユーティリティクラウドに蓄積することで、作業員が意識することなく行動分析を実施できます。

さらに、化学プラントはその性質上、電池が入ったデバイスは極力現場に持ち込みたくないという事情がありました。富士通のビーコンは太陽電池により動作が可能で、人が作業できる程度の明かりさえあれば電波を発することができるという点も、採用いただいた理由だと感じています。

――現時点での成果をお聞かせください。

久本 氏:作業員の動きを可視化することで、工事を行う上でどこに稼働率低下の要因があるかを確認することができました。この要因を知れたことにより対策を立案し、新しいシステムの導入や社内ルールの見直しなどに繋げることができました。まだ一部にしか導入できていませんが、その取り組みにより工事関係者から効率化に繋がっているという声も聞いています。

行動分析の価値は、十分感じることができました。データをどのように有効活用するか、引き続き検討しています。

寺澤:ビーコンを活用することで位置情報の取得ができること自体はわかっていましたが、実際に利用される方がどのような理由でデータを取得したいのか、その背景などは十分に把握できていませんでした。現場の作業者の方がどういう動きをしているのか把握することが業務改善につながり、一定の効果が得られることがわかったのは、我々にとっても大きな収穫であったと感じています。

長島:我々のミッションは、お客様の抱える課題を、デジタル技術を活用して解決することです。しかし、現場の方々がどのような状況でデータを必要としているのか、業界特有の課題など、我々だけでは想像しきれない部分も多くあります。そういった部分をお客様から直接伺い、共に解決策を見つけ、改善に進めていけることを大変嬉しく感じています。

現場の課題を解決した先にある、持続可能な社会

――今後の展望についてお聞かせください。

久本 氏:当社では、設備管理の高度化に向けたロードマップを定めており、今回の取り組みもその一環です。高度化を実現するにはデータが不可欠であり、蓄積されることでデータドリブンによる意思決定や、AIによる判断が可能になります。様々なデジタル技術を活用することによって、人は人にしかできない業務に集中するとともに、年齢や性別、言語の壁を越えてたくさんの方が活躍できる働き甲斐のある現場を実現したいと望んでいます。

寺澤:富士通は「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」ことをパーパスとして掲げていますが、SDGsや、それらを実現するためのDXは、多くの企業が共通して取り組まなければならない課題です。お客様のSDGsやDXの取り組みが推進されることで、持続可能な社会への道筋が見えてくると考えています。

長島:富士通は、サステナブルな世界の実現を目指す事業ブランド「Fujitsu Uvance」を掲げ、「多様な価値を信頼でつなぎ、変化に適応するしなやかさをもたらすことで、誰もが夢に向かって前進できるサステナブルな世界をつくる」ことを目指しています。DXやSDGsは、我々1社で実現できることではありません。特に、SDGsに対して大きな役割を担う化学業界は、一層積極的な取り組みが求められていくことと思います。これからも、お客様と「共に」検討することを大切に、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の実現に取り組んでまいります。

三菱ケミカル株式会社

岡山事業所 設備技術部 機械2グループ チームリーダー 久本 祐輔氏

技術本部 設備技術部 企画セクション マネジャー 田平 操子氏

富士通株式会社

グローバルカスタマーサクセスビジネスグループ DX&モダナイビジネス戦略室 マネージャー 寺澤 真人

グローバルカスタマーサクセスビジネスグループ CustomerEngaging事業本部 長島 彩、中村 元紀

(注)所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

関連情報

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

フジトラニュース編集部

「フジトラニュース」では、社会課題の解決に向けた最新の取り組みをお届けします。

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

ビジネス人財に、データ分析力という武器を。大陽日酸が富士通と挑む、データ利活用人財育成

サプライチェーン全体の脱炭素化への取り組み、その現在地と将来展望