自然共生(生物多様性の保全)

富士通グループのアプローチ

生物多様性の喪失は重大なグローバルリスク。カーボンニュートラルとネイチャーポジティブに向けた統合的対処が重要

世界経済フォーラム(WEF)の「Global Risks Report 2023」では、深刻度の高い長期的なグローバルリスクの4位に「生物多様性の喪失や生態系の崩壊」を挙げており、生物多様性の喪失は気候変動と並ぶ、喫緊の重大な問題であると認識されています。その問題の解決には「ネイチャーポジティブ」の達成が必須と考えられ、2021年6月に開催されたG7サミットでは「2030年までに生物多様性の損失を停止し回復させる」を含む「G7 2030 Nature Compact」に合意しました。また、2022年12月に開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(以下:CBD-COP15)第二部では、2030年の国際目標を含む「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年ミッション「人々と地球のために自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる(抜粋)」に向け、23項目の2030 年グローバルターゲットが設定されました。さらに、ビジネス団体(WBCSD等)や国際環境NGO(WWF等)の共同提案として、2030年のネイチャーポジティブ実現という目標が発表されています。このように、気候変動対応である「カーボンニュートラル」のみならず、「ネイチャーポジティブ」の達成に向けた統合的対処が重要と考えられています。

ネイチャーポジティブ達成に向け、国際目標に沿った、あるべき姿と中期目標を策定

富士通グループは、ネイチャーポジティブの達成に向け国際目標(昆明・モントリオール生物多様性枠組)に沿った、2050年あるべき姿と2030年中期目標、2025年短期目標(第11期環境行動計画)を2022年に策定しました。

2050年あるべき姿:持続可能な社会の基盤である『自然・生物多様性』をデジタル技術により十分回復させ、自然と共生する世界を実現する。

2030年中期目標:サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を25%以上低減する(基準年度:2020年)。加えて、生物多様性への正の影響を増加させる活動を推進する。

2025年短期目標:サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を12.5%以上低減する(基準年度:2020年)。加えて、生物多様性への正の影響を増加させる活動を推進する。

今後、生物多様性への負の影響を低減する活動、および正の影響を増加させる活動を実施していきます。

2024年度実績

| 第11期環境行動計画 目標項目 | 2024年度実績 |

|---|---|

| サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を12.5%以上低減する(基準年度:2020年)。加えて、生物多様性への正の影響を増加させる活動を推進する。 | サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を28.5%低減(基準年度:2020年)。生物多様性への正の影響を増加させる活動として、インドネシア・スマトラ島の熱帯雨林「ハラパンの森 (Forest of Hope)」における森林保全活動への支援を継続的に実施 |

企業活動による生物多様性への影響の見える化手法として、「エコロジカル・フットプリント」を指標とした算定方法を確立

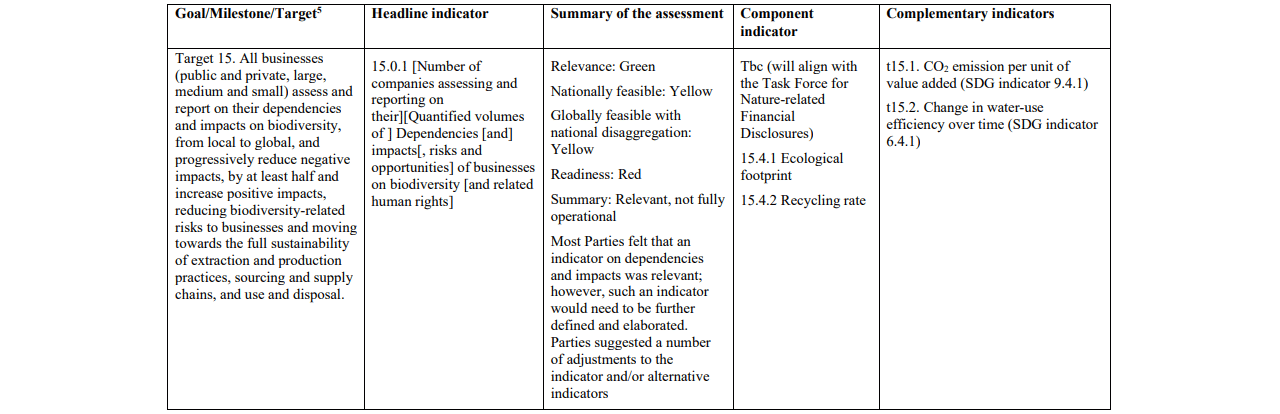

CBD-COP15で採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組の2030年グローバルターゲットでは、ビジネスセクタに関係が深い目標として、目標15「生物多様性への負の影響を徐々に低減し、正の影響を増やし、事業者(ビジネス)及び金融機関への生物多様性関連リスクを減らすとともに、持続可能な生産パターンを確保するための行動を推進するために、事業者(ビジネス)に対し以下の事項を奨励して実施。事業活動、サプライチェーン、バリューチェーン及びポートフォリオにわたって生物多様性に係るリスク、生物多様性への依存及び影響を定期的にモニタリングし、評価し、透明性をもって開示する。(抜粋)」が含まれています。そして、生物多様性条約第24回科学技術助言補助機関会合(以下:SBSTTA24)では、各目標の評価指標に関しても議論され、目標15の指標候補の1つとして、「エコロジカル・フットプリント」が提案されました。そこで富士通グループは、生物多様性への負の影響を評価する指標として選定した「エコロジカル・フットプリント」を用いた、企業活動全般を包括的に評価可能な算定方法を確立し、富士通グループの企業活動に関し、エコロジカル・フットプリント評価における重大な負の影響要因を特定しました。詳細を以下に示します。

富士通グループは、以下の理由により「エコロジカル・フットプリント」を評価指標として選定しています。

- 2030年グローバルターゲットの目標15の指標として、SBSTTA24から提案された、科学的知見に基づいて選定された指標であること。

- 企業活動全体を包括的に評価可能であること。

注1:出典:CBD/SBSTTA/REC/24/2 27 March 2022

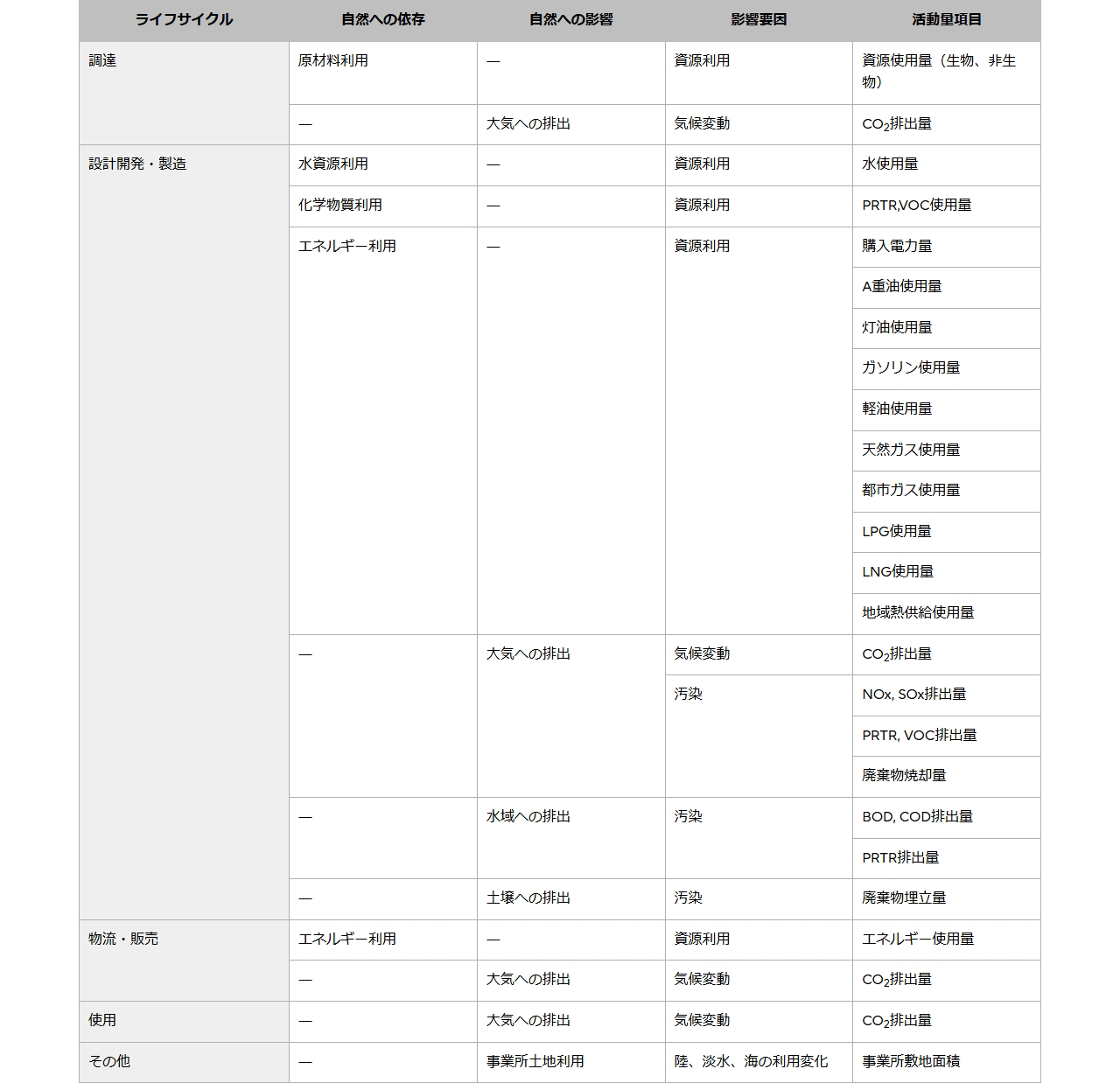

算定方法の検討にあたって、生物多様性への影響項目と依存項目を「企業と生物多様性の関係性マップ®」(JBIB)を参考に抽出し、各項目に対応する活動量項目を以下の通り設定しました。

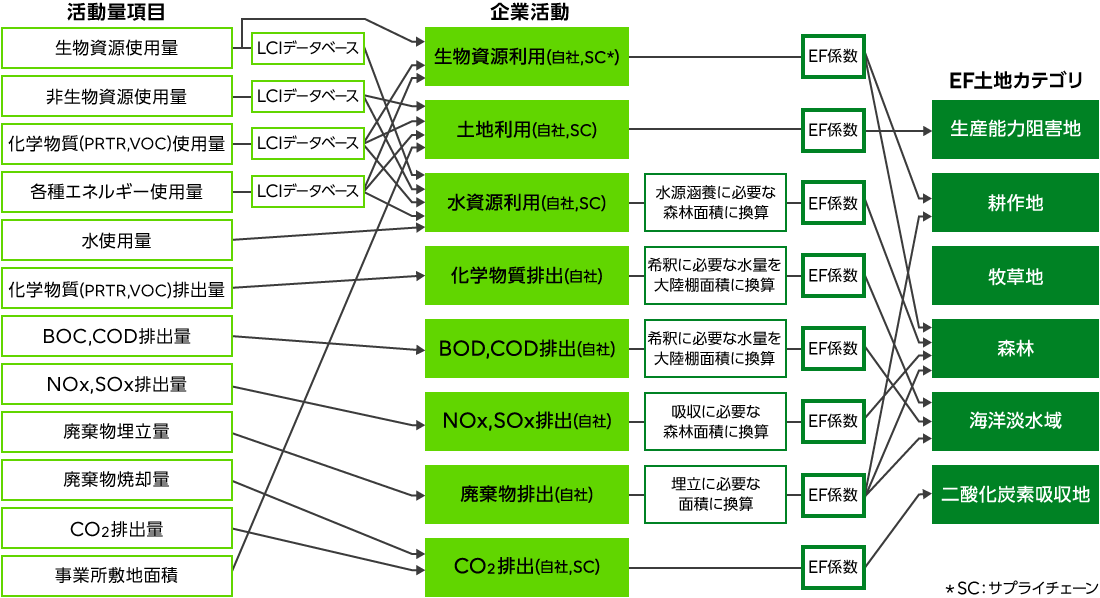

そして、これらの活動量項目をインプットとする、エコロジカル・フットプリント(以下:EF)算定方法を確立しました。

資源使用量等の一部の活動量項目は、ライフサイクルインベントリ(LCI)データを用い、EF係数に対応する「企業活動」項目に変換しています。また、水資源利用等の一部EF係数が直接使用できない「企業活動」項目は、科学的知見に基づいた追加的な変換ロジックを用い、本来のEFから拡張してEF算定に反映しています。

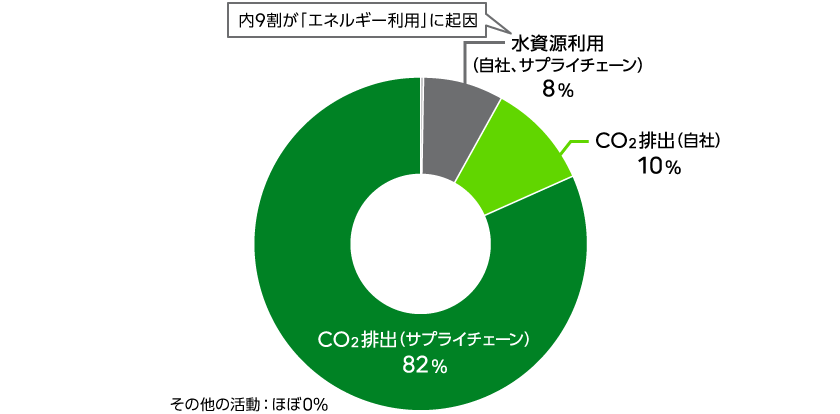

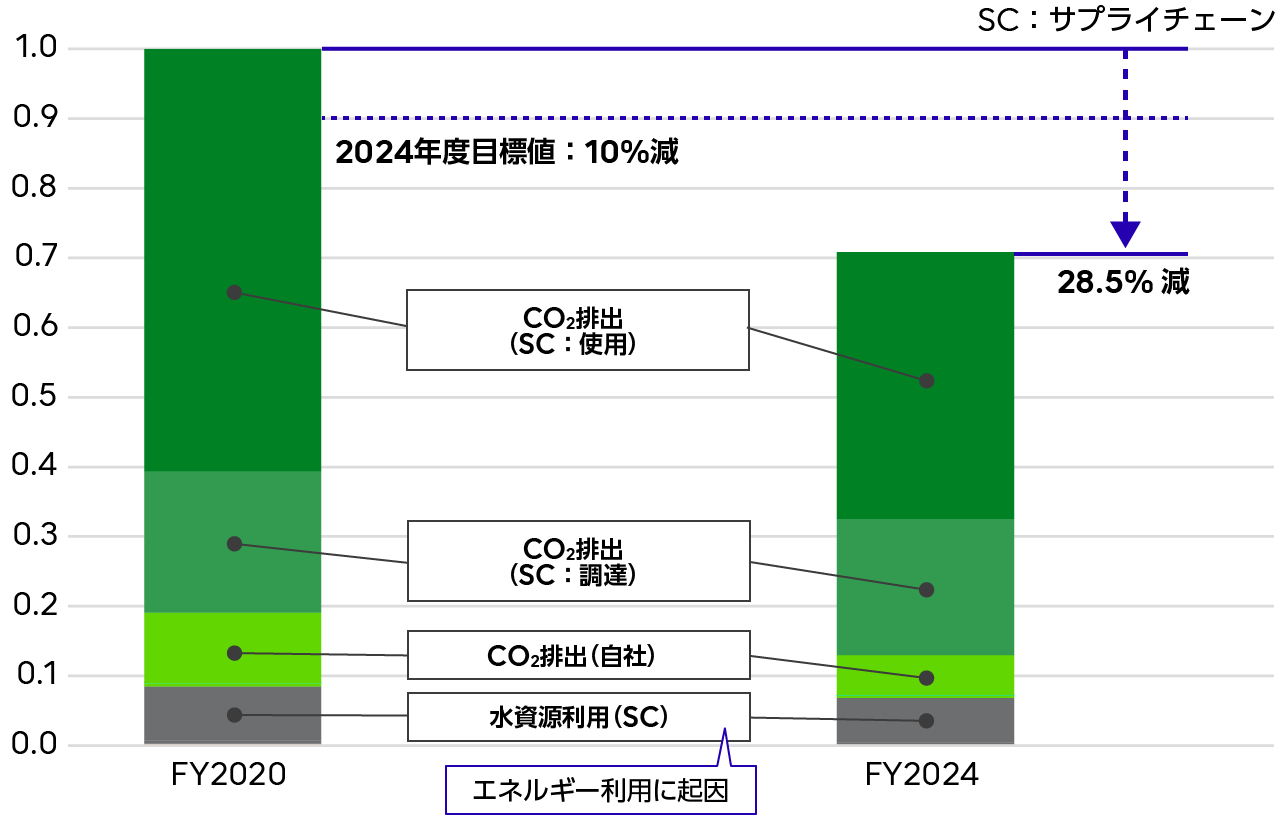

富士通グループの企業活動におけるエコロジカル・フットプリント評価の結果、自社およびサプライチェーンにおける「CO₂排出」が要因の92%を占めることが分かりました。また、「水資源利用」が残りの8%を占めますが、これは主に「エネルギー利用」に起因していることが分かり、「CO₂排出」と「エネルギー利用」で要因の99%を占めることが特定できました。このことは、すなわち、省エネルギーや再生可能エネルギー導入等のGHG排出の削減に向けた活動によって、エコロジカル・フットプリントも低減できることを意味します。つまり、富士通グループの場合、生物多様性への負の影響を低減するためには、気候変動対策が有効であることが明確になりました。

2024年度の取り組み詳細

サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を28.5%低減(基準年度:2020年)

サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、「エコロジカル・フットプリント」を指標として評価した結果、生物多様性への負の影響が2020年度比28.5%低減し、2024年度の目標値である2020年度比10%以上低減を達成しました(注2)。この要因はCO₂排出量の削減であり、特にサプライチェーン下流のCO₂排出量(Scope3 category11)の大幅減によるものです。

注2:エコロジカル・フットプリント係数は、固定して比較

インドネシア・スマトラ島の熱帯雨林「ハラパンの森 (Forest of Hope)」における森林保全活動への支援を継続的に実施

富士通グループは、一般社団法人バードライフ・インターナショナル東京が実施しているインドネシア・スマトラ島の熱帯雨林「ハラパンの森」における森林保全活動を2018年より継続して支援しています。「ハラパンの森」はスマトラ島南部に位置し、約10万ヘクタール(東京都のおよそ半分の広さ)の広大な森林です。インドネシアで初めて生態系修復コンセッション制度(Ecosystem Restoration Concession:非木材林産物の生産など、伐採を伴わない森林の使用権)を活用したフィールドで、野生のスマトラトラやスマトラゾウなど希少な生物が生息しており、森林火災や違法伐採などの森林破壊の脅威から森林を守るとともに、商業伐採跡地に生じた二次林を従来の生態系に回復する活動が行われています。

現在、「ハラパンの森」では大規模な森林火災や違法伐採に対処することが喫緊の課題となっており、森林パトロールが行われてきましたが、その実施や情報の集約には工数と時間を要するため、本来注力すべき森林再生に掛けるリソースが限定されてしまっています。そこで富士通グループは、デジタル技術を導入することで、森林パトロール活動の効率化を図る支援を実施してきました。デジタル技術の活用は、通信インフラの新規構築や森林モニタリングダッシュボードの構築などに拡大しており、森林破壊へ適切に対応しその保全に貢献しています。

詳細は、「デジタル技術活用による森林保全への貢献(注3)」をご参照ください。

関連情報

- 生物多様性の保全