製品の省資源化・資源再利用とサーキュラーエコノミーの取り組み

製品の省資源化とサーキュラーエコノミーの取り組み

富士通グループのアプローチ

資源の枯渇や過度な採掘による自然破壊、国際的な資源価格の高騰・下落、レアメタルの供給不安など、社会や企業の持続可能性を脅かすリスクが高まる中、欧州委員会は成長戦略である「欧州グリーンディール」の柱の1つとして新サーキュラーエコノミーアクションプランを掲げ、「資源の効率化」をより社会実装において加速させるための施策を進めています。富士通グループが提供するICT製品においても、資源循環の視点に立ち、資源を効率良く使用していくことが重要と考えています。その実現に向けて、これまでも3R(Reduce・Reuse・Recycle)を意識した設計を推進し、省資源化に有効な技術を製品に展開してきました。昨今、世界的にサーキュラーエコノミーの重要性が高まっていることから、今後は省資源化による環境負荷低減を引き続き推進しつつ、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みへと方向性を転換しています。

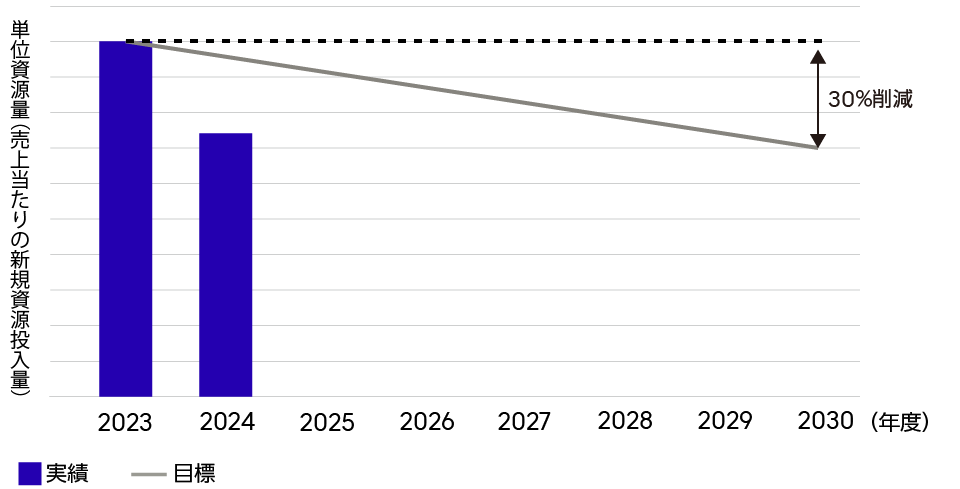

さらに富士通は2023年10月、経済産業省がサーキュラーエコノミーの実現を目指し産官学の連携を促進するために設立したパートナーシップ「サーキュラーパートナーズ(CPs)」に参画しました。今後は単位資源消費量(富士通グループ全体の売上当たりの新規資源投入量を示す独自の指標)を2023年度比30%以上削減することを目標として活動を推進していきます。2024年度は省資源化により26.5%削減となりました。今後はこの目標達成に向け、再生材の導入等を促進することでバージン材消費量の削減を目指します。

2024年度実績

| 第11期環境行動計画 目標項目 | 2024年度実績 |

|---|---|

| サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルに資する製品・サービスの開発 | サービス開発関連部門の意識底上げを図るため、国内フロント部門向けにeラーニングを実施(約2.5万人受講) |

国内フロント部門向けにeラーニングを実施

富士通グループは、「サーキュラーエコノミー」においてビジネスを通じたお客様・社会への価値提供を目指しています。その一環として、国内フロント部門向けにサーキュラーエコノミーに関するeラーニングを実施し、約2.5万人が受講しました。本eラーニングでは、サーキュラーエコノミーの基礎知識や重要性、富士通グループでの位置づけに加え、お客様のビジネス貢献につながるアプローチを学習しました。さらに社内外の希望者を対象にサステナビリティをビジネスチャンスに変えるワークショップ「Sustainability for me」の体験会を開催し、より深い議論を通じて商談機会を創出しました。

製品事業部門による資源目標「サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルに資する製品・サービスの開発」の設定

第10期環境行動計画では全製品一律に省資源化・資源効率向上(注1)を推進してきましたが、第11期では「サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルに資する製品・サービスの開発」とし、製品の売切型からサービス型への転換や新しいビジネスモデルへの切り替えなどを進めています。

- 注1 : 製品を構成する個々の素材(資源)の「使用・廃棄による環境負荷」を分母、「製品価値」を分子として算出する富士通独自の指標

各製品事業部門にて目標設定し活動を推進

製品設計開発部門を対象にサーキュラーエコノミー型ビジネスに関する説明会およびワークショップを開催し、各製品事業部門にて第11期環境行動計画に則した目標設定をしています。現在はその目標達成に向け活動を推進しています。

今後に向けて

今後は、富士通グループ全体の取り組みを具体的な指標を用いて可視化し、より高い目標の策定とその達成に向け活動を推進していきます。

取り組み事例

ATM保守部品のリユーススキーム開発(富士通フロンテック)

お客様のATMリプレースの際、通常なら廃却となる旧ATMを引取り、一部の部品については再整備を行うことにより保守部品として再生させます。これにより、新規製造する保守部品を減らし、新たな資源投入を抑制すると同時に廃棄物削減にも貢献します。

製品の資源再利用

富士通グループのアプローチ

富士通グループのリサイクル活動は、製品の設計・製造段階だけでなく廃棄やリサイクルの段階まで生産者が責任を負うという「拡大生産者責任(EPR)」の考え方、および自社の製品に対して責任を負う「個別生産者責任(IPR)」の考え方に基づいています。この考え方の下、日本では「資源有効利用促進法」に基づき、産業廃棄物広域認定制度の認定業者である富士通が、国内各地の富士通リサイクルセンターで産業廃棄物の適正処理を受託し「事業系ICT製品の資源再利用率90%以上を維持する」を自主管理指標として活動しています。

事業系使用済みICT製品の資源再利用率

93.6 %

94.1 %

93.3 %