パーパスの実現を支える知財戦略

方針(知的財産マネジメントと企業価値)

「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」という富士通グループのパーパスの実現に向けた知的財産マネジメントの目的は、技術、ブランド、意匠を始めとする知的資本の戦略的な構築と活用を通じて、富士通グループのイノベーションと新たな価値創造に貢献することです。

知的財産マネジメントには、2つの側面があります。1つは、富士通グループが持つ知的資本の権利化を始めとする知的財産ポートフォリオの構築・活用を通じた価値創造への貢献です。もう1つが、自社および他者の権利の尊重や侵害への対策を始めとする、企業価値・社会価値の毀損につながるリスクの発現を低減するリスク管理の側面です。

【価値創造への貢献】

富士通グループが開発した技術の権利化、それらの技術の社会実装にあたって生み出される意匠やブランドの権利化を進め、適切に管理することで、他者が提供する技術・サービスとの差異化、富士通グループが持つ技術やサービスの競争優位性の維持・強化につなげています。

また、富士通グループにとって戦略的な重要性を持つ領域における特許出願の状況など、グローバルな技術動向を広く調査、分析、発信し、成長機会の探索を支えています。さらに、富士通グループがマテリアリティへの取り組みを通じて、サステナビリティにおける様々な課題解決に取り組むために、業種・業界にとらわれない広範なパートナーシップを構築する必要があります。そこで、オープンイノベーションへの取り組みや、標準化などのルール形成を通して積極的に業界をリードし、社会実装に向けた取り組みを推進することにより、価値共創のエコシステム形成や、イノベーションを促す環境づくりにも寄与しています。このように、技術やデザイン、ブランドの権利化、オープンイノベーション領域におけるライセンスの管理、国際標準・ルール形成など、様々なアプローチで価値創造に寄与しています。

【価値毀損リスクの低減】

知的財産権の保護は、企業価値を毀損するリスクを低減するための重要な取り組みの1つです。富士通グループが保有する権利に対する他者による侵害は、事業戦略の遂行を妨げるだけでなく、競争環境やお客様からの富士通ブランドに対する信頼にもマイナスの影響を及ぼす可能性があります。このため、権利への侵害がないかを常時監視し、権利侵害の可能性がある事案を発見した場合は迅速かつ適切な対策を実行しています。

また富士通グループは、「パーパス」「大切にする価値観」とともにFujitsu Wayを構成する「行動規範」において、「知的財産を守り尊重します」と明記し、自社の知的資本の権利化と同様に他者の知的財産権を尊重しています。この行動規範を具体的な行動に結びつけるべく、「知的財産権取扱規程」を制定し、富士通および知的財産活動を実施する国内グループ会社に適用しています。さらに、特許侵害回避調査、他者の商標権、意匠権の確認など製品・サービスの商品化、開発時に知的財産に関するチェックを行うことや、知的財産の契約条項に関する社内からの相談への対応などを通じ、他者が持つ権利侵害のリスク低減を図っています。

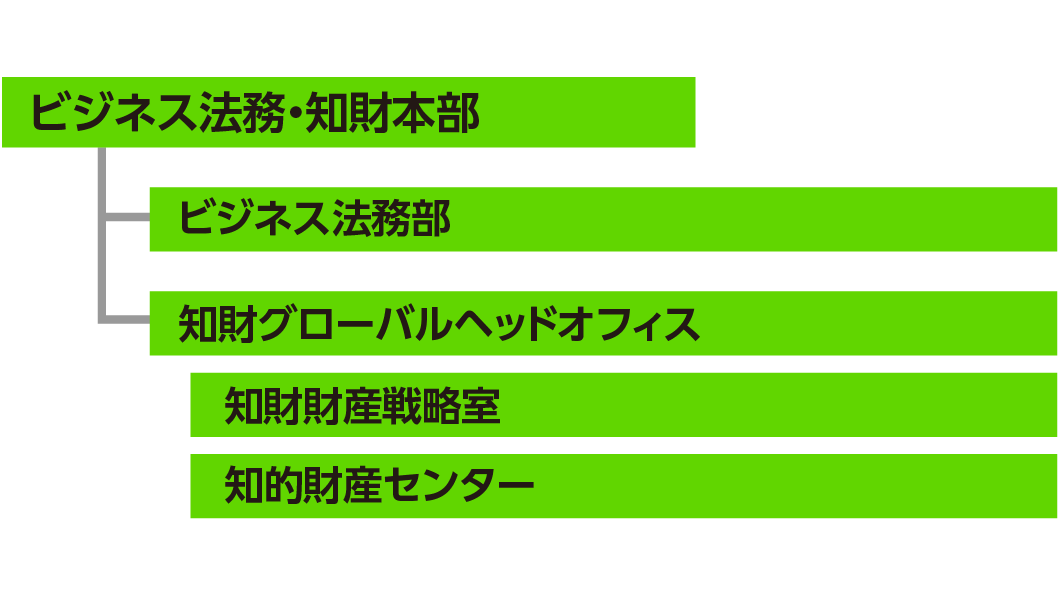

知的財産部門(知財グローバルヘッドオフィス)の体制

知的財産部門(知財グローバルヘッドオフィス)は、ゼネラルカウンセル配下のビジネス法務・知財本部に所属しており、経営層とのコミュニケーションを踏まえ全社の知的財産戦略を策定・推進する「知的財産戦略室」、知的財産ポートフォリオ構築を実行する「知的財産センター」から構成されています。部門内で連携するほか、知的財産関連サービスを提供する「富士通テクノリサーチ(株)」とも協働し、知的財産マネジメントを遂行しています。

知的財産部門内のみならず、CTO(Chief Technology Officer)が率いる技術部門と連携することにより、テクノロジー戦略、経営戦略や事業ポートフォリオ戦略、そしてこれらの進捗状況を迅速に知的財産戦略や知的財産部門の活動方針へ反映させることで、企業としての価値創造を支援する知財活動を行っています。また、社外取締役・社外監査役の参加する独立役員会議などの会議体にて、ビジネス法務知財本部長が知的財産マネジメントの戦略や進捗を報告し、経営層と議論する場を設けています。

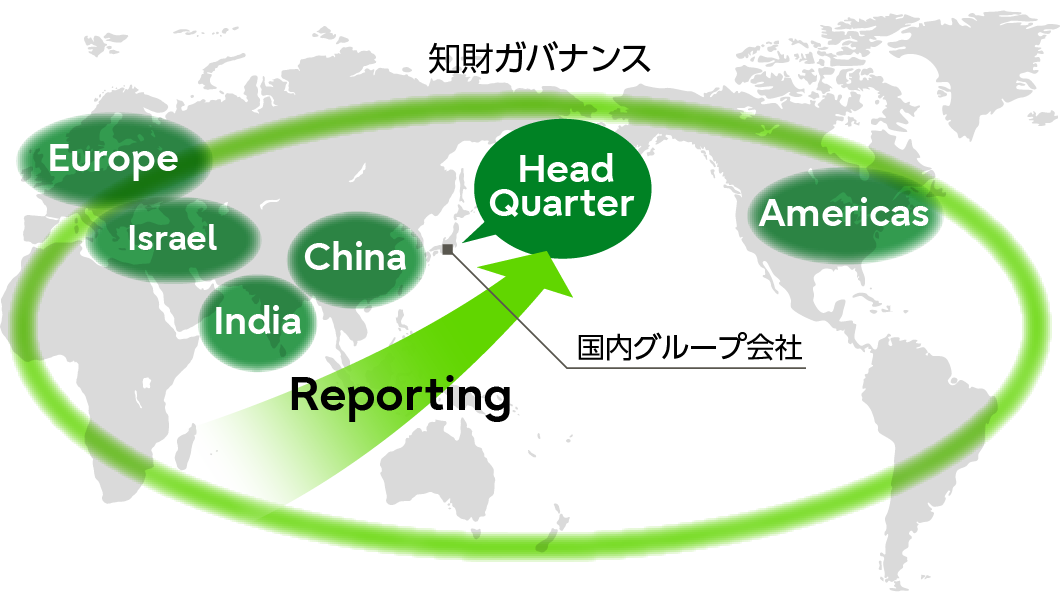

グループ・グローバル連携

富士通は、グループ全体の知的資本を最大限に活用できるような知的財産ガバナンス体制を構築しています。国内では、知的財産活動を行うグループ会社と一体となった活動を実施しています。一部例外として独立して知的財産活動を行う会社については、レポートラインを構築し、密に連携した活動を実施しています。グローバルでは、レポートラインの活用も含め、世界7カ国に設置した研究拠点への知的財産サポートを通じて、グローバルビジネスの実態に即した知的財産マネジメントを実行しています。

テクノロジー戦略・事業ポートフォリオ戦略との連携

知的財産部門は、重点戦略の1つであるテクノロジー戦略において、AI、Computingを中心にサービス差別化につながる技術を強化し、テクノロジー戦略・事業ポートフォリオ戦略と連携した知的財産活動を組織的に推進することで、富士通グループの競争優位性の維持・強化や新たな事業機会の獲得に貢献しています。知的財産活動にあたっては、競争優位性を獲得するため、知的財産部門と研究部門との連携を強化し、開発中の技術が市場において持つ強みを知財情報から分析し、結果を知財部門から研究部門にフィードバックする、あるいは国際標準化やオープンソースソフトウェア(OSS)を積極的に活用すべき領域を特定して対応するなど、取り組みを推進しています。さらに、Fujitsu Uvanceのオファリングが持つ付加価値を高めるために、研究開発技術による当社オファリング強化を促進すべく知的財産部門と事業部門の連携も深めていきます。

知的財産活動

富士通は、2023年5月の中期経営計画で公表したとおりサステナビリティを起点とした重点戦略を実行しています。知的財産への投資についても、重点戦略の1つであるテクノロジー戦略において、AI、Computingを中心にサービス差別化につながる技術強化、戦略的提携を実施する中で、ビジネスへの活用を見据えた知的財産ポートフォリオ構築、グローバルスタンダード/ルール形成、IP活用の推進などの様々な知的財産活動によって、富士通グループのビジネスを推進し、サステナビリティにおける様々な課題解決に貢献しています。これら知的財産活動の目的とサステナビリティにおける様々な課題解決に貢献する事例を紹介します。

ビジネスへの活用を見据えた知的財産ポートフォリオ構築

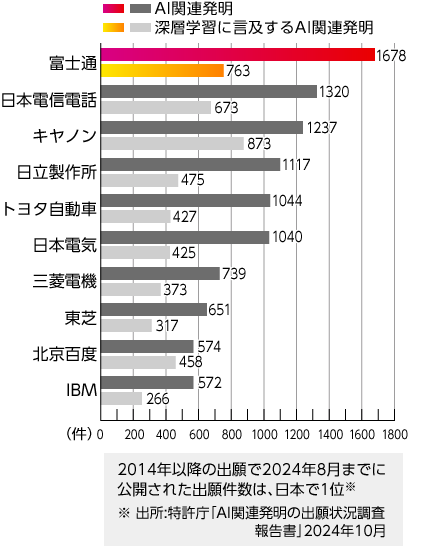

富士通グループでは、Fujitsu Uvanceをはじめとするデジタルサービスに必須のAIを核とする5 Key Technologies(KT)に研究開発リソースを集中するテクノロジー戦略の下、コアテクノロジーの強化を目指し、AI、Computingを中心にサービス差別化につながる技術強化、戦略的提携を実施しています。テクノロジー戦略を実行する基盤として、知的財産への戦略的な投資が不可欠です。富士通グループでは、知的財産ポートフォリオに占める5つのKTの割合を拡大させています。中でも1980年代からの研究開発の蓄積があるAI関連技術については、2014年以降2024年8月までに公開された日本国内での特許出願数が1位を占めます。

さらに、従来強みとしてきたコア技術に加え、現在はAIの応用技術の権利化に注力しています。応用技術とは、コア技術を特定の業種や用途に関するナレッジと融合した、まさにFujitsu Uvanceのオファリングに実装されるような技術や、AIとその他4つの KTの融合技術を指します。応用技術の権利化は、AIを核とする5 Key TechnologiesのFujitsu Uvanceへの統合を加速する事業戦略と連動したものです。

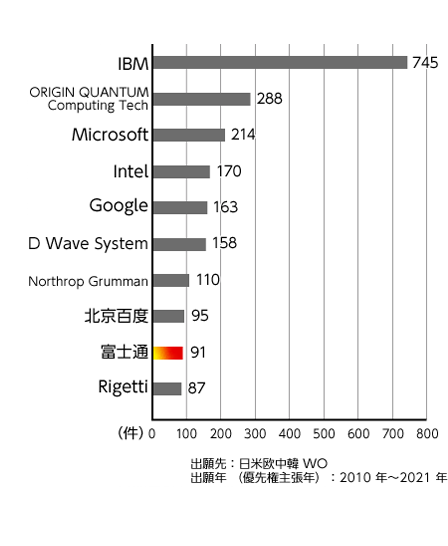

2024年3月に発表した、AIプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」をFujitsu Uvanceに実装して提供する事業戦略に合わせ、応用技術の特許をはじめとする知的財産ポートフォリオ構築に努めています。また、量子コンピュータの開発においても橋頭保を築いています。特許庁発行の令和5年度 特許出願技術動向調査報告書「量子計算機関連技術」における、パテントファミリー件数上位出願人ランキングにおいても日本企業1位(世界9位)です。ビジネスへの活用を見据えた知的財産ポートフォリオにより、富士通グループのサステナビリティを起点とした重点戦略の実行を支えていきます。

高性能かつ省電力性を追求した汎用プロセッサ「FUJITSU-MONAKA」

自社設計のマイクロアーキテクチャ、幅広いAIワークロードを強力にサポートする高速なデータ処理、低電圧技術といった富士通独自技術活用により、高い電力性能を実現する汎用プロセッサ「FUJITSU-MONAKA」は、データセンターなどの社会インフラ基盤の省電力化とカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。持続可能なAI、HPC基盤作りを目指すため、パートナーとの戦略的な協業などに貢献するテクノロジーの基盤として、オープンにする領域も考慮した上で、富士通独自技術の知的財産ポートフォリオ構築を行っています。

グローバルスタンダード活動/ルール形成

先端テクノロジーはそのポテンシャルのみをもって直ちに普及するものではなく、そのテクノロジーを社会実装し、グローバル市場を能動的に切り拓いていく取り組みが必要です。さらに社会課題解決に向けては、業種・業界にとらわれないエコシステムを構築し、共創による取り組みが鍵となります。そこで、富士通グループは、グローバルスタンダード活動/ルール形成を通じて、積極的に業界をリードし、テクノロジーの社会実装に向けた取り組みを推進しています。こうした取り組みの事例を紹介します。

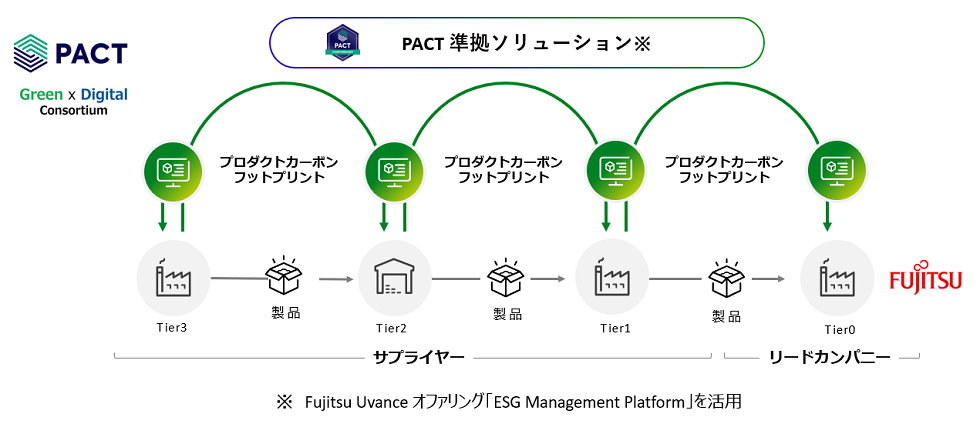

サプライチェーン全体の脱炭素社会の実現

脱炭素社会の実現に向けて、サプライチェーン全体でのCO₂排出量の可視化と削減が求められている中、富士通は、グローバルスタンダード活動/ルール形成で培った知見や、グローバルサプライヤーとの脱炭素化に向けた実践で得たノウハウをお客様や社会に還元し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

具体的には、WBCSD/PACTやGreen x Digitalコンソーシアムにて、PCF(製品カーボンフットプリント)算定や企業間データ連携仕様の策定に貢献しながら、それらの仕様に基づくCO₂排出量データ連携の実践をリードする活動とともに、脱炭素に向けた実践として、「ESG Management Platform」を活用し、お客様の経営判断を支援していきます。

IP活用の推進

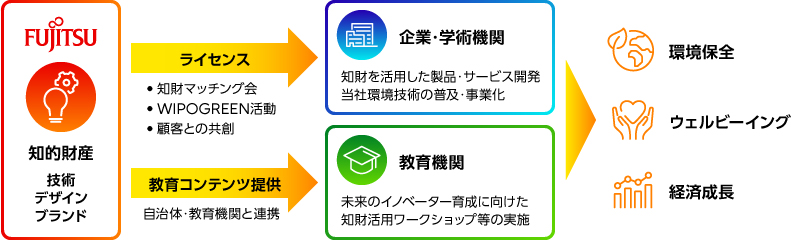

富士通グループは、 SDGs達成に貢献する特許やノウハウなどの知的財産を企業・学術機関に活用いただく取り組み「FUJITSU Technology Licensing Program(TM) for SDGs」や、ライセンス供与の新たなスキームの提示などIP活用を推進することにより社会課題解決を進めています。

FUJITSU Technology Licensing Program(TM) for SDGs

富士通グループは、イノベーションにより持続可能な世界を実現するため、SDGs達成に貢献する特許やノウハウなどの知的財産を企業・学術機関に活用いただく取り組み「FUJITSU Technology Licensing Program(TM) for SDGs」を推進しています。

環境関連技術の技術移転の枠組み「WIPO GREEN」を通じたコラボレーションや、国や自治体、金融機関、大学における知的財産マッチング活動、教育機関と連携した知的財産創造教育の取り組み、インクルーシブな社会を目指すブランド・デザインの活用により、富士通グループの技術が社会で活用される機会を広げるとともに、環境保全・ウェルビーイング・経済成長に貢献しています。こうした取り組みを継続することは、グローバル社会における富士通グループへの評価や社員のイノベーションに対するインセンティブなど、様々な無形資産の形成にも寄与するものだと捉えています。

具体的には、自治体や金融機関主催の知財マッチング会などで富士通の特許技術を紹介することなどをきっかけとして、多くの企業や大学に富士通の技術をライセンスし、社会課題を解決する様々な新商品や新サービスを創出いただくほか、富士通の技術を題材とした学生向け知的財産ワークショップを行うなど、未来のイノベーター育成に向けた活動も行っています。

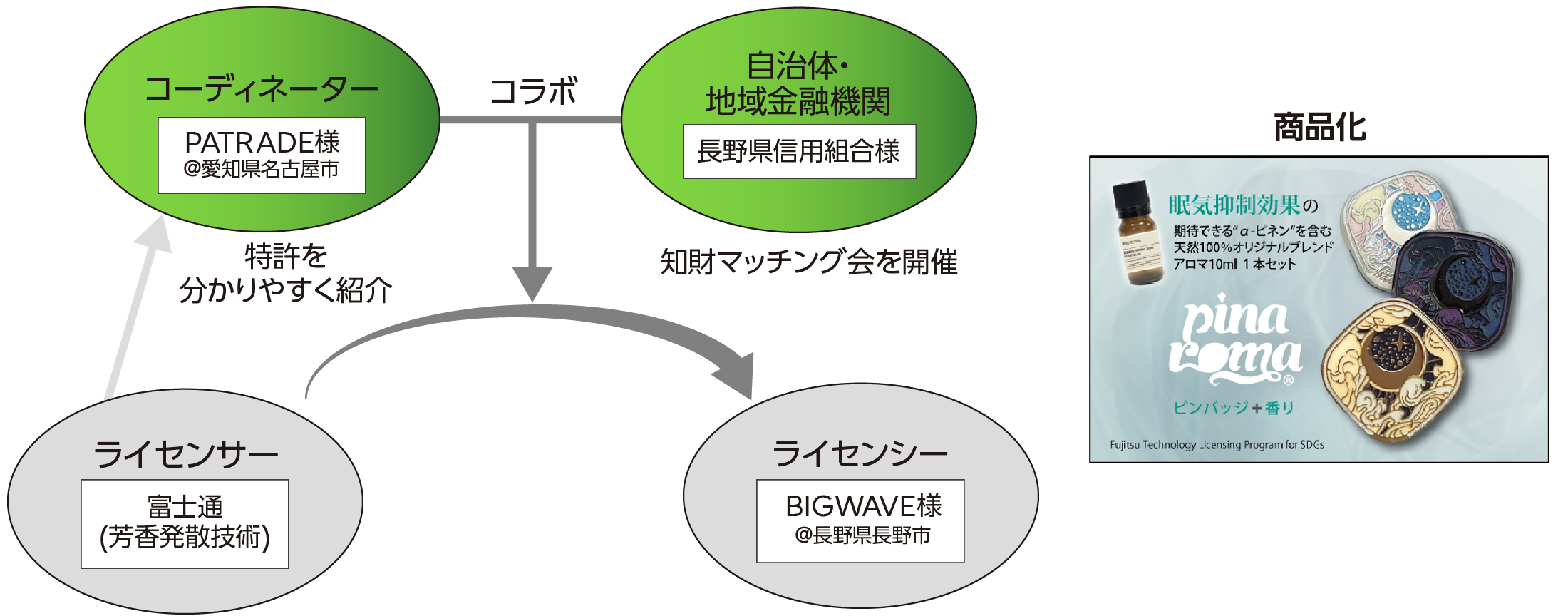

他社への技術ライセンスの事例「芳香発散技術」

香るピンバッジ「pinaroma」(有限会社BIGWAVE)

バッジ製作のBIGWAVE社(長野市)から、アロマオイルを染み込ませるフレグランスチップを内蔵した「香るピンバッジ pinaroma(ピナロマ)」が発売されました。PATRADE社と長野県信用組合とのコラボレーションがきっかけとなり、富士通開放特許の技術「芳香発散技術」をバッジの構造に活用いただきました。

知的財産を活用したオープンイノベーション

富士通グループは、知財を活用したオープンイノベーションに取り組んでいます。技術を活用してもらう上で、対象となる知財の特定などの支援とともに、パートナーに適したライセンススキームを提案しています。

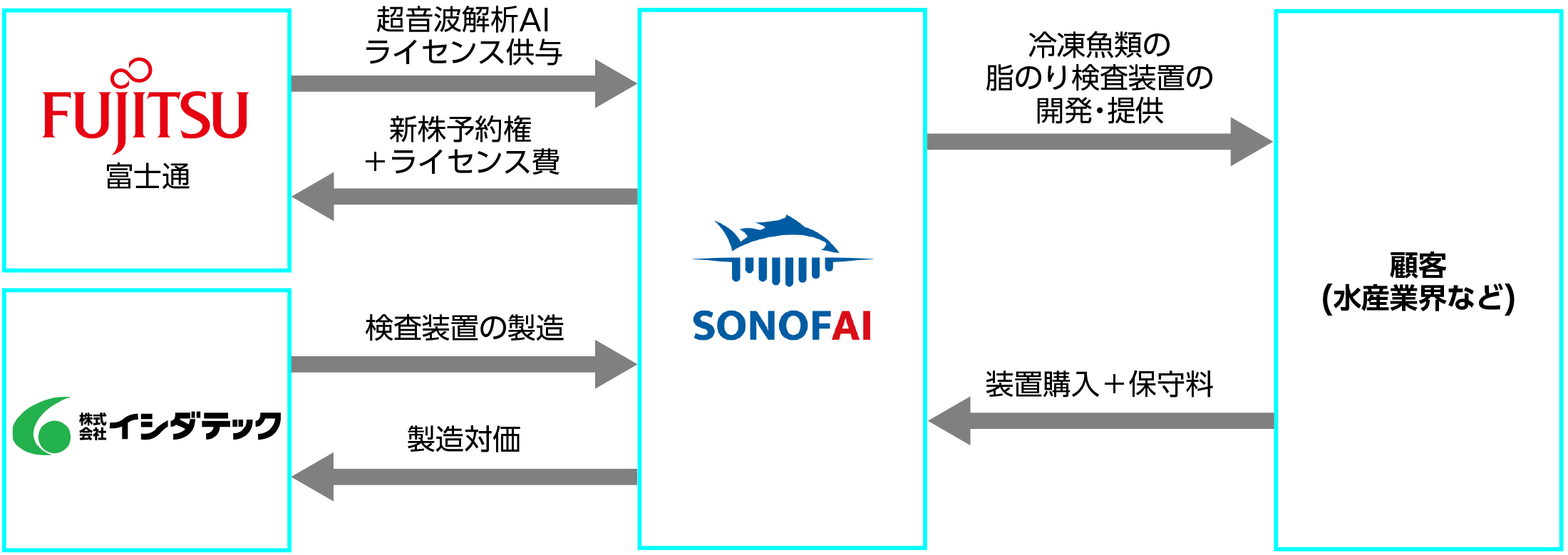

超音波解析AI技術を搭載した世界初の冷凍ビンチョウマグロの脂のり検査装置

デジタル技術で匠の技を継承した装置開発を行う静岡発のスタートアップであるソノファイ(株)は、富士通、および食品加工装置を製造販売する(株)イシダテック、ならびに東海大学[静岡キャンパス]で共同開発した冷凍ビンチョウマグロの脂のりを判定するAIを搭載した自動検査装置「ソノファイT-01」を、水産加工業や漁協など向けに2025年6月に国内で販売開始しました。ライセンス供与にあたっては、新株予約権を取得するライセンススキームとし、ソノファイ社に富士通の超音波解析AI技術を活用した事業を推進していただいています。