リスクマネジメント

方針・推進体制

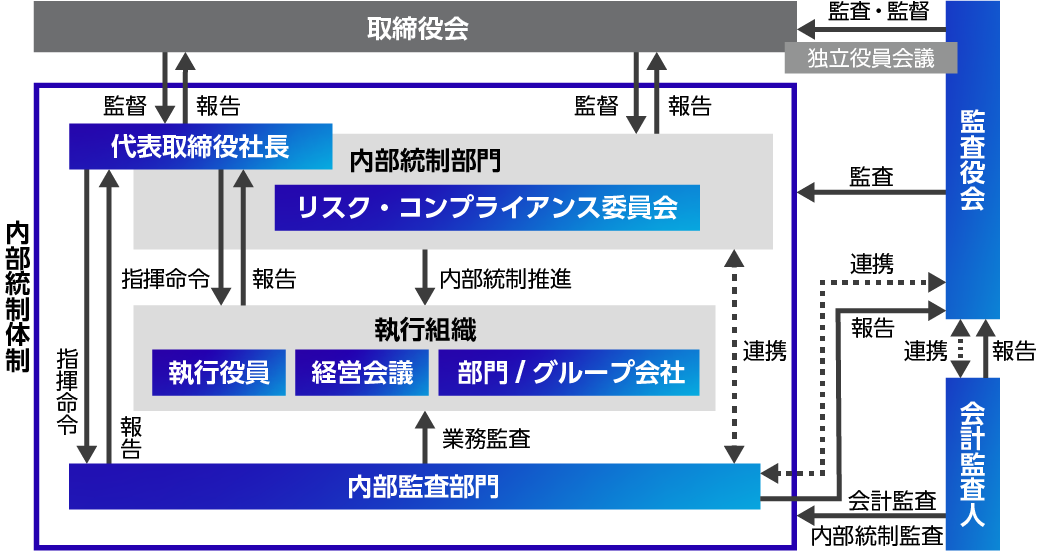

富士通グループは、事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現することを目標とし、その実現に影響を及ぼす不確実性をリスクと捉え、これらのリスクに対処するために、取締役会が決定した「内部統制体制の整備に関する基本方針」に基づき、取締役会に直属し、グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しています。

リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長として業務執行取締役などで構成しており、富士通グループに損失を与えるリスクを常に評価、検証し、認識された事業遂行上のリスクについて、未然防止策の策定などリスクコントロールを行うとともに(潜在リスクマネジメント)、リスクの顕在化により発生する損失を最小限に留めるため、顕在化したリスクを定期的に分析し、取締役会等(独立役員会議含む)へ報告を行い、再発防止に努めています(顕在化したリスクのマネジメント)。

また、リスク・コンプライアンス委員会はグローバルな地域に基づく業務執行体制の区分であるリージョンごとに、下部委員会としてリージョンリスク・コンプライアンス委員会を設置し、国内外の部門(第1線)やグループ会社、リージョンにリスク・コンプライアンス責任者を配置するとともに、これらの組織が相互に連携を図りながら、グループ全体でリスクマネジメントおよびコンプライアンスを推進する体制を構築しています。

さらに、グループ全体のリスク管理機能強化のため、事業部門から独立した代表取締役社長直下の組織である全社リスクマネジメント室(第2線)にリスク・コンプライアンス委員会の事務局機能を設置し、CRMO(Chief Risk Management Officer)の下、リスク情報全般の把握と迅速かつ適切な対応を行うとともに、代表取締役社長主導によるリスクマネジメント経営を徹底し、リスク・コンプライアンス委員会を毎月開催することで、施策実行の迅速性と実効性を担保するよう努めています。

なお、リスクマネジメント・コンプライアンス体制について、毎年、監査役監査、監査部門(第3線)による内部監査を行い、体制が正常に機能していることを確認しています。

プロセス

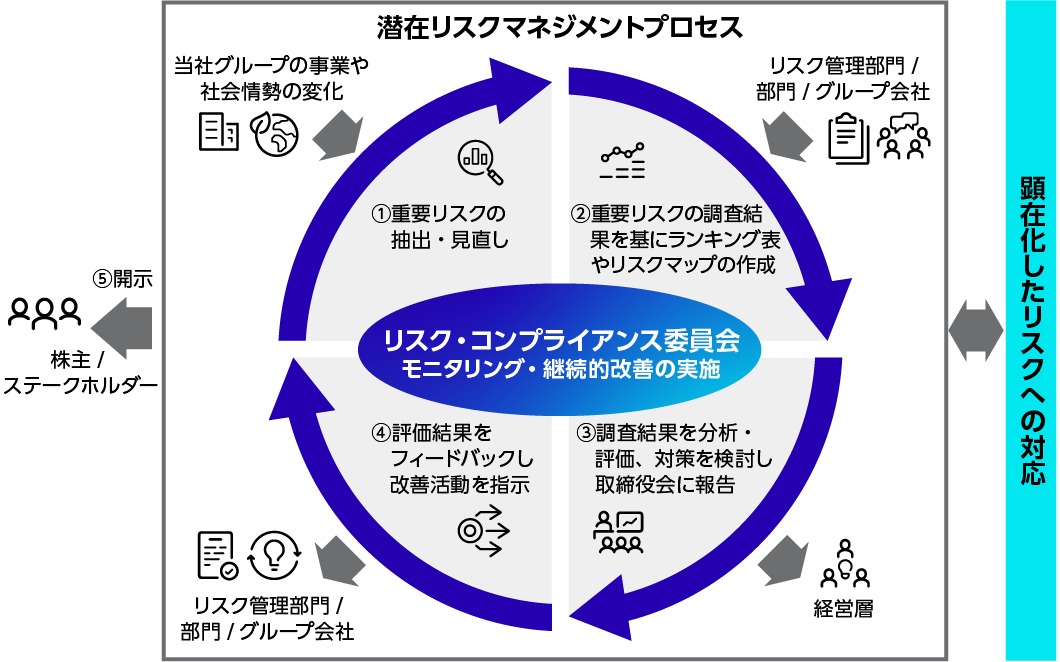

【潜在リスクマネジメントプロセス】

-

グループにおける重要リスクの抽出・見直し

リスク・コンプライアンス委員会事務局(全社リスクマネジメント室、第2線)にて、富士通グループを取り巻く環境変化をふまえたグループにおける重要リスク(16項目)の抽出・見直しを実施。重要リスクごとにリスクシナリオを定義

純粋リスクと経営リスクに区分 -

リスク管理部門(第2線)の選出

重要リスクごとに当該重要リスクにおける責任を持ち統制を行う所管部門であるリスク管理部門を選出

-

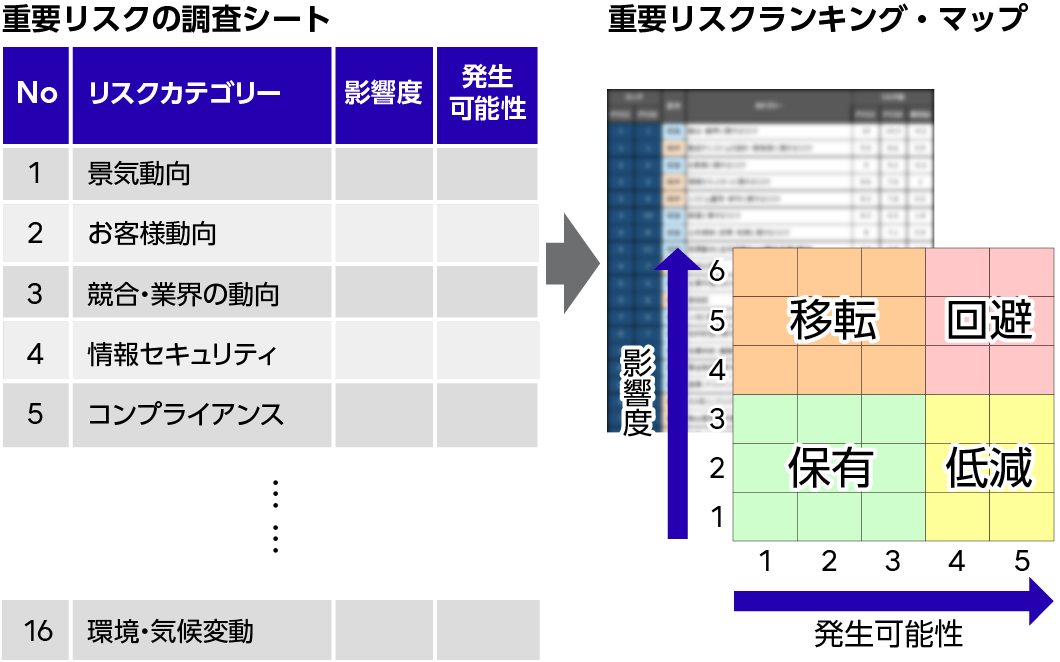

グループにおけるリスク評価

リスク管理部門・部門・グループ会社において、各重要リスクの影響度、発生可能性、対策状況などを評価

-

重要リスクのランキング化・マップ化

グループにおける評価内容をふまえ、重要リスクのランキング化およびリスクマップの作成を実施。リスクマップでは4象限にプロットすることで重要リスクの選好度を4段階に評価(回避/移転/低減/保有)。評価結果および顕在化したリスクの状況から、重要度を評価し重点対策リスクを選出。

-

リスク・コンプライアンス委員会報告

グループにおける評価結果をふまえた分析を実施、重点対策リスクや重要リスクの対策方針などを議論・決定

-

部門・グループ会社への是正指導

グループにおける評価結果をふまえ、部門・グループ会社にフィードバックを実施し、改善を指示

-

部門・グループ会社におけるリスクモニタリング

部門・グループ会社において定常的にリスクモニタリングを実施し、リスク対策の状況確認と低減を実施

【顕在化したリスクへの対応】

- リスクマネジメントに関する規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会への迅速なエスカレーションの実施などのルールを義務化し、従業員に周知

- リスクマネジメントに関する基準やリスク・コンプライアンス委員会へのエスカレーションルールを基に、部門・グループ会社におけるエスカレーションルールを定め、迅速な対応を実施

- リスクの分析・横展開を行うとともに必要に応じて取締役会報告等を行い、再発防止に努める

このようなプロセスを繰り返し実行するとともに1年を通してリスク管理部門による定期的な確認を行うことで、グループ全体のリスクの低減と顕在化した際の影響の極小化に努めています。

【重点対策リスク】

潜在リスクマネジメントにおける評価結果に加えて、顕在化したリスクの状況をふまえたうえで、富士通グループの事業戦略およびビジネス目標達成への影響を鑑み、重点的に取り組むリスクを「重点対策リスク」として選定しています。2025年度における重点対策リスクは以下2つを定めています。

- セキュリティに関するリスク

- 製品やサービスの欠陥や瑕疵に関するリスク

当社グループにおける重要リスク(注1)

注1:事業活動に伴うリスクの例:記載例は一部であり、有価証券報告書などに掲載。

- 有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書

- TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿ったリスク関連情報の詳細は、以下のWebサイトもご参照ください。

リスクマネジメント教育等

富士通グループ全体でリスクマネジメントを徹底するため、階層別に各種教育・研修を実施しています。

具体的には、新任役員、新任幹部社員などを対象に、リスクマネジメントの基本的な考え方やリスク・コンプライアンス委員会への迅速なエスカレーションなどのルールの周知、製品・サービス、情報セキュリティに関する事案を共有し、継続的なリスクマネジメントの意識向上と対応能力の強化を推進しています。

また、リスクマネジメント部門においては、従業員の評価指標にリスクマネジメントの要素を取り入れることで、評価が金銭的インセンティブに結び付くとともに、組織としてのリスクマネジメントスキルの向上を図り、対応力強化に努めています。

2024年度の教育実績については、「2024年度実績」をご参照ください。

全社防災

富士通および国内外グループ会社は、災害発生時の安全確保、被害の最小化と二次災害の防止に努め、操業の早期再開とお客様・お取引先の復旧支援の推進を基本方針として、社内組織の強固な連携体制の構築と事業継続対応能力の強化を図っています。

各事業部やグループ各社の職制系統によるお客様への対応に加えて、地域ごとに富士通グループとして、協力し対応する「エリア防災体制」を構築しています。

また、防災体制の実効性を検証し、対応力を強化するために、全社、対策本部、事業所、従業員など各階層に応じた訓練を行うとともに、被害の最小化、事故の未然防止のため自主点検や検証活動を行っています。これにより課題を把握し、改善に向けた検討・施策を推進することで継続的な防災・事業継続能力の向上を図っています。

全社防災体制と合同防災訓練、検証活動については以下のPDFを、2024年度の活動実績は、「2024年度実績」をご参照ください。

事業継続マネジメント

近年、地震や水害などの大規模な自然災害、事件・事故、感染症の流行など、経済・社会活動の継続を脅かすリスクが多種多様となっています。 富士通および国内外グループ会社は、不測の事態発生時にも、お客様が必要とする高性能・高品質の製品やサービスを安定的に供給するため、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定しています。また、このBCPを継続的に見直し、改善していくために事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management)を推進しています。

富士通グループでは、災害や感染症への対応においてお客様、お取引先、社員およびその家族の安全や健康の確保を最優先としつつ、お客様への製品・サービス提供の継続および災害や感染症により生じる様々な社会課題の解決に資する取り組みを進めました。

BCM活動の取り組みや感染症対策、サプライチェーンのBCMについては以下のPDFを、2024年度の活動実績は「2024年度実績」をご参照ください。

2024年度実績

リスクマネジメント教育

富士通グループ新任役員向け研修:38名

リスクマネジメントに関する事項のほか、内部統制体制、コンプライアンスに関する事項など、新任役員として留意すべき点について具体的な事例の紹介を交えて実施。

取締役向け研修:9名(うち、非執行取締役6名)

非執行/執行の取締役を対象に、リスクマネジメントを含む様々な分野のeラーニングを提供。

富士通グループ新任幹部社員向け研修:1,012名

リスクマネジメントに関する基本的な考え方や幹部社員としてのリスクマネジメントにおける役割などについて、eラーニングにて実施。

リスクマネジメントに関する教育:富士通グループ12万名

リスクマネジメント全般(情報セキュリティ、コンプライアンスなど)に関するeラーニングを実施。

防災フォーラム:357名

大規模災害に向けた現場の対応力向上を目的に、富士通グループの防災・事業継続担当者および全従業員を対象とした知見共有のためのフォーラムを開催。

重大インシデント対応訓練

重大インシデント対応訓練(2024/4 Europeリージョン:143名、2025/1 Uvanceビジネス:88名):合計231名

重大インシデントが発生した際の対応(暫定対処、原因究明、現場・リージョンとHQとの連携、顧客対応、個人情報漏洩対応、メディア対応等)の強化として現場対象部門および経営層での対策会議形式の二段階で訓練を実施し、インシデント対応プロセスの検証を行った。

訓練を通じて課題を抽出し、継続的改善を図ることにより、海外リージョンにおけるインシデント対応力と組織間連携を強化する。

防災・BCM訓練

合同防災訓練:2024年度のテーマ「中四国地方広域地震」

年に1回、災害模擬演習を取り入れた全国一斉防災訓練を実施。富士通および国内グループ会社が連携して大規模災害(「首都直下型地震」、「南海トラフ巨大地震」などを想定)に対処するための要領の習熟とその検証を行う。

パンデミックなどを想定したBCP確認訓練

業務継続に関わる従業員一人ひとりの意識向上を促し、組織全体の事業継続能力を図ることを目標にグローバル全従業員を対象に、危機事象発生による人的リソースの損失を想定したアウェアネス訓練を実施した。また、各組織のBCPに沿ってオペレーションや複数組織間連携をシミュレーションすることにより課題を洗い出し、富士通グループのBCP改善に繋げる。