「変わり切れない」富士通を動かした「人起点」の全社変革とは -前編-

2023年8月8日

富士通が2020年に全社変革の取り組みをスタートさせてから約3年が経過しました。その間、富士通はどう変わってきたのでしょうか。フジトラの実践的なアプローチを解説した書籍「HUMAN∞TRANSFORMATION」を上梓したRidgelinez(リッジラインズ) 代表取締役CEOの今井 俊哉と、フジトラの陣頭指揮を執ってきた富士通 執行役員EVP CDXO(兼)CIOの福田 譲に、これまでの変革の道のり、現在、そして、今後の取り組みを聞きました。前編・後編の2回に分けてお届けします。

製造立国だった30年前の「勝利の方程式」はもはや通じない

――富士通は2020年7月に全社DXプロジェクト「フジトラ」を立ち上げました。その年の4月に、お二人とも富士通グループに参画されました。まさに全社変革のリーダーとして白羽の矢が立ったかたちですね。

今井:私はもともと富士通の社員でしたが、思うところあって富士通を退職し、その後はおもに外資系コンサルティング会社でキャリアを積んできました。その間、富士通グループのコンサルティングを行うなど、外部から30年以上にわたって富士通グループを見続けてきました。

富士通が全社変革の一環として、これまでの富士通グループにはなかったようなコンサルティング会社を立ち上げるという話が出たときも、実は外部のコンサルティング会社の人間として、富士通の代表取締役副社長の古田さん(古田 英範)と「どんなコンサルティング会社にすべきか」という青写真を一緒に描いていました。私としては一歩離れた立場から検討に加わっていましたので、Ridgelinezを立ち上げる際に、CEO就任を打診された時は正直驚きました。

Ridgelinezはコンサルティング会社としてお客様のDXを支援するのはもちろん、富士通自身の変革も支援します。長年、外部からコンサルタントとして日本企業の変革を支援しながらも、未だに十分結果を出し切れていないという忸怩たる思いもあり、「変わり切れない富士通」を変えることで日本企業の進化に対するお役に立てるならと思い、お引き受けすることにしました。

福田:私は1997年にSAPジャパンに入社しました。当時のSAPは売上高が連結で約4000億円、社員数が2万人弱でしたが、私が退職した2020年には売上高約3兆円、社員数約10万人にもなっていました。23年で約7倍にも成長したのです。世界にはこんなに成長している企業がたくさんあるのに、なぜ日本は取り残されているのか、なぜ日本はマーケットも企業も低位安定のままなのかと、まさに「失われた四半世紀」を痛感していました。

富士通グループとは以前から仕事を通じてのお付き合いがあったので、当時、代表取締役社長に就任したばかりの時田に、外部の人間として「富士通は、いわば『日本株式会社のIT本部』、そんな重要な会社なんだから、もっと率先して変わっていくべきだ」などと言っていました。もちろん、まさか自分がそのグループに参画するとは思わずに(笑)。そんな話をしているうちに、富士通の経営トップが富士通を本気で変えようとしていると感じ、参画を決意しました。

――富士通は7倍とまではいかないまでも、低位安定の成長はしていたと思います。それでも「変えるべきところだけを変える」程度ではなく、「全社変革」という大胆な施策が必要だったのはなぜでしょうか。

今井:富士通は、ある時期に国内のIT企業として急成長を遂げましたが、そこから10年以上にわたって伸び悩んでいたと思います。外部のコンサルタントとして、その要因がどこにあるのかを考えたとき、そもそも日本のIT産業のビジネスモデルが寿命を迎えているのではないかと強く感じました。そのことは、富士通に限ったことではなく、日本のICT業界やITサービス産業全体に共通していたことです。

ビジネスモデルが終焉を迎えつつある中で、「このままで良い」はずはないでしょう。何か新しいことをしなくてはならない。しかし、それには失敗のリスクもあれば、時間もお金もかかります。そうなると、「まだ本業で利益が上げられているこの時期に次の手を打たないとならない」、それも一つや二つではなく、いくつも打たなくてはならないとなると、タイミングを逃すことはできない。全社変革が必要だと感じました。

福田:日本企業が力強く成長できない要因の一つに、社員自身が自分の会社への関心やエンゲージメントが低く、働き甲斐を感じてアグレッシブに仕事をしている人が少ないということを、今まさに感じています。アメリカの調査会社(注1)によると、日本の企業全体で自分の仕事に強くエンゲージしている社員の割合はわずか5%程度で、調査対象だった145カ国中、最低でした。富士通は日本経済の課題の縮図のように感じており、この問題は当てはまっています。

今井:福田さんの話を聞いていて、日本が低位安定でもやってこられたのは、かつて日本が経済大国だったからだと思いました。例えば、1995年には日本のGDP(国内総生産)はOECD(経済協力開発機構)加盟国中の第2位で、トップのアメリカの約半分、3位のドイツの約2倍、世界経済に占める割合は約18%という経済大国だったのです。だから、日本というマーケットの中で勝てば世界経済の中でも優位なポジションを確保できました。それが、2020年には中国に次ぐ第3位ではあっても、世界経済に占める割合は5.3%にまで低下しています。もはや、「日本で一番」は世界的に何の意味も持たないのです。

福田:まさに、そうですね。日本が製造立国として経済大国だった頃に確立されたカルチャーや仕組みが、今でもずっと継続されているものが多いですよね。もちろん、そこには良い部分もたくさんあります。例えば、「勤勉に働く風土や人材」、会社の上層部や上司からの指示を絶対視して、決められたことをきちんとこなすといったことは、世界の中で優れていると思いますし、良くない側面ばかりではないでしょう。

しかし、そういった30年前の日本の「勝利の方程式」はもはや通用しなくなってしまったのです。だから、変わらなくてはならないのです。

私は富士通がもがき苦しみ、変わろうとしていること、そのことに大きな意味があると考えています。富士通は日本の主要産業を支えるたくさんの企業をお客様に持ち、テクノロジーやシステムを通じて社会の重要な仕組みに深く入り込んでいます。その富士通が変われば、お客様も変わり、社会を、そして世界を変えることにインパクトを与えるかもしれません。そうした思いがあって、富士通の全社変革に取り組んでいます。

- (注1)米ギャラップ社 グローバル職場環境調査(2022年)より

- 参考:https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s3_2_15.html

空振りしても打席に立ち続けるそんな選手を育てなくてはならない

――こうした背景があって、富士通の全社変革に取り組みがスタートします。実際に全社変革を進めるにあたって、最初に感じたことはどのようなことでしたか。

今井:ひと言で示すと「挑戦する文化」、「(挑戦して)失敗しても良いという文化」を、きちんと醸成しなくてはならないなということでした。どんな技術でも必ずいつかは陳腐化します。自分たちが変わり進化していかないと、これまでのポジションを維持できないのですが、実はジワジワと陳腐化していくので、変化が起きていることに気がつかないことも多い。先ほども話しましたが、本業で利益がでているうちに新しいことにチャレンジすることが大切なのに「今のままで良いだろう」といった考えに陥ってしまいがちです。新たな事業に挑戦するには、どれが成功するかわからないので、できるだけ多くの手を打つことが重要です。挑戦する文化や(挑戦して)失敗しても良い文化がないとそれができない。

福田:その通りですね。野球でいえば、できるだけ多く打席に立ち、空振りもたくさんして、それでも打席に立ち続ける選手が必要です。ただし、そういった選手だけでもうまくいきません。既存事業でも利益を上げながら、新しいことにも挑戦する「両利き経営」の実践には、空振りをしても打席に立ち続ける選手と、コツコツと確実に送りバントをしてチームの勝利に貢献する選手の両方が必要なのです。

したがって、利益を出している既存事業だけが幅を利かせて、先行投資がかさむ新規事業は肩身が狭いようでは、新しい挑戦ができなくなってしまいます。新たな挑戦がしたいという社員たちが辞めていってしまい、組織としての多様性にもネガティブな影響を与えるでしょう。こうしたことは日本企業が共通して抱える課題であり、富士通も例外ではありません。

EXが一定水準になって初めてCXやOX、MXが動き出す

――全社変革では、「4X思考」のフレームワークを活用し、全社一斉・同時多発的に取り組まれたと書籍にありました。

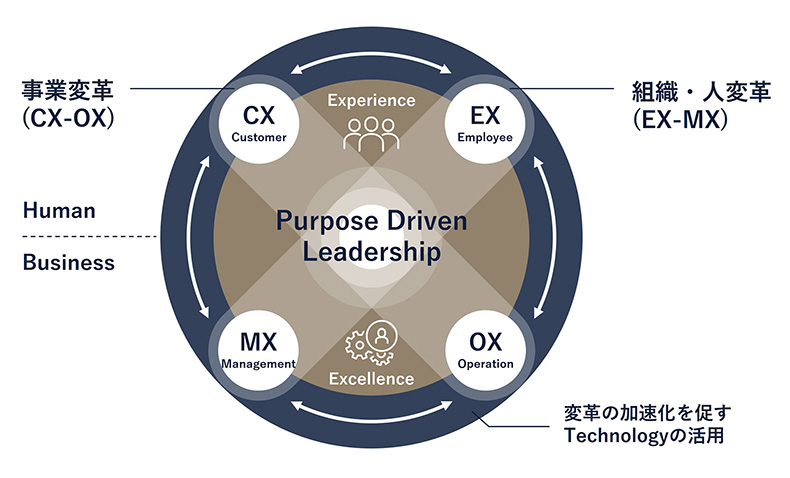

今井:まず、4X思考について説明します。これは、「Customer Experience」 、「Employee Experience」、「Management Excellence」、「Operational Excellence」の4つのトランスフォーメーション(4つのX)と、それを実現するためのデジタル技術(Technology)から成るフレームワークです。4つのXは、「人を捉える2つのExperience」と「ビジネスを高度化する2つのExcellence」で構成され、変革の取り組みをCustomer Experience=顧客体験、Employee Experience=従業員体験、Operational Excellence=運営、Management Excellence=経営の4つの視点で考えて実践していこうというものです。

4つのXの取り組みを同時多発的に取り組むべきというのは、実は結果的にそう考える様になったのであって、最初から4つを同時多発的に進めるとは決めていませんでした。それでも、4つのXのうち、EXの重要性には当初から確信を持っていました。大きな変革を乗り切るには、まず社員一人ひとりが「個として強い」ことが極めて重要です。EXが一定水準に達してこそ、オペレーションの世界で効率と効果を高めるCX・OX、マネジメントの質を高めるMXが機能し始めるのです。

一人ひとりが新しいことに対応する力を持っていなければ、そもそも変革はできません。変革においては、新しいことに挑戦し、その経験からの学びをどう会社として活かしていくかが大切です。そのためには、学びを共有し、新たな価値を生む「場」が必要で、そういった経験ができることが重要です。だからEXを重視したのです。

我々が「人起点」と言っているのは、結局、変革の最前線にいるのは「人」だからです。つまり社員一人ひとりが何らかの行動を起こすことで組織的な行動変容につながっていくわけで、その変革の源とも言える「個」をいかに強くするかが大切です。

福田:振り返ってみるとEX起点だったことは確かです。どこがEX起点だったのか。第一弾は「時田社長の誕生」です。外部取締役主導の指名委員会で選任された富士通史上初の社長です。つまり、トップの選び方が変わった。

第二弾が「経営陣の多様化」です。現在の富士通の役員構成を見ると、およそ3分の1が多様なバックグランドを持ってキャリア入社してきた人たちで、3分の2が富士通のことを熟知している内部人材です。多様な人材が、従来とは少し違った視点や価値観で、従来よりもオープンに意見を交わす機会が増え、自然に「今までと同じではまずい」という空気感が醸成されていったように感じます。

そこから、富士通のパーパスを実現するための「Fujitsu Uvance」(全てのものをサステナブルにという考え方)を今後の事業そのものと一体化させていく気運が生まれ、CXの方向性が明確になっていったのです。さらに、Fujitsu Uvanceは全世界的な取り組みなので、今までとは違ったグローバルなオペレーションが必要になります。つまりMX(経営戦略)が変わることで、OX(オペレーション戦略)も変わってくる。

そして、今が第三弾です。いよいよ社員一人ひとりが変わるタイミングです。これまでのように、上司が過去の経験から正解を知っていて、上司の指示をよく聞いて仕事をして評価され、役職が上がっていくという時代ではありません。社員の一人ひとりが、「自分はいったい何者か」という視点でパーパスカービング(注2)をし、この先をどんなキャリアを歩んでいきたいのかを自分で決める。やりたいことが見つかったら、声がかかるのを待つのではなくポスティングで自分から手を挙げる。そういう段階にきているのです。

今井:コンサルティング事業では「人」が付加価値の中心ですから、EX起点にならざるを得ないのです。Ridgelinez も設立当初から、ジョブ型をベースにした人事制度や360度評価の導入など、集団としてのクオリティを高めていく仕組み作りに徹底的にこだわりました。

また、出島としてのRidgelinezでもパーパスカービングを実践していますが、パーパスカービングは単なる従業員エンゲージメント向上のためだけでなく組織全体の行動変容につながるものであることを強調したいです。

- (注2)パーパスカービング:社員一人ひとりが歩んできた道のりや大切にしている価値観を振り返り、未来に向けて想いを馳せながら、個人のパーパスを彫り出していく富士通独自のプログラム。

後半では具体的な取り組みと人起点、そして、全社変革で得た経験値を今後、どのように活かしていくのかについて紹介します。

関連情報

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

フジトラニュース編集部

「フジトラニュース」では、社会課題の解決に向けた最新の取り組みをお届けします。

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

「構造」と「リスク」を可視化しサプライチェーンをレジリエントに。東京海上グループ×富士通の取り組みとは

サプライチェーン全体の脱炭素化は持続可能な未来を残すための共通課題 ―古河電工×富士通の取り組み―

富士通の”いま”と”未来”が見える!「富士通統合レポート2024」3つのハイライト