これからのテクノロジーを、大学ともっと一緒に~第1回富士通スモールリサーチラボ全国大会の実施

2023年11月24日

富士通は2022年4月から、大学内に設置する富士通研究拠点を起点として、幅広い分野の大学の研究者と密に連携しながら、複雑化・高度化する様々な社会課題の解決を目的とした産学連携活動を行う枠組みである「富士通スモールリサーチラボ」を国内外で展開しています。

この富士通スモールリサーチラボを通じて、個々の大学との連携の強化を図るとともに、各大学に設置された研究拠点間における相互連携の取り組みを推進しています。

この取り組みの一環として、2023年10月6日、「第1回富士通スモールリサーチラボ全国大会」を北海道大学にて開催いたしました。全国13の大学と富士通から約100名が一堂に会し、また、70名を超えるオンライン参加がありました。

本記事では、富士通スモールリサーチラボの取り組みを推進する産学連携推進室が、全国大会で得られた成果やインサイトを、参加者から頂いたコメントを交えながらご紹介いたします。

富士通スモールリサーチラボの取り組み状況

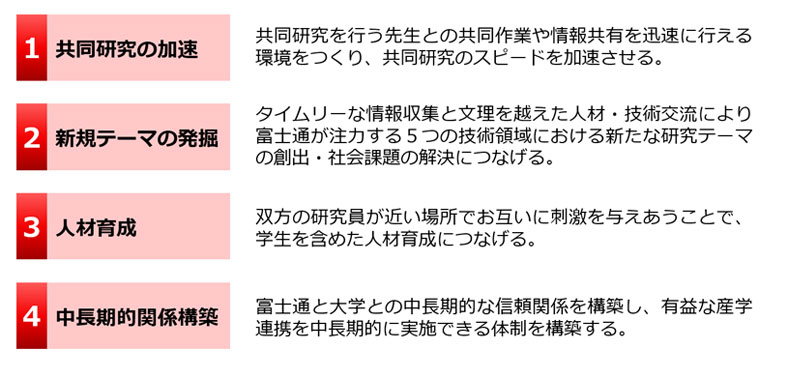

富士通における従来の産学連携は、共通の技術テーマをベースとした研究者個人での連携が多数を占めてきました。しかしながら、特定の技術や既存の研究者間人脈などに依存した取り組み、短期的成果を目指したテーマ設定などに偏っていないかとの問題意識を我々は持ちました。

そこで、既存のテーマや人脈だけにとらわれずに、社会課題の解決に取り組む研究体制を構築し、実効性のあるものとするため、幅広い分野の大学の先生や学生の方々と富士通の研究者が、密に連携して研究や人材育成などに取り組む場を設置することに着手しました。

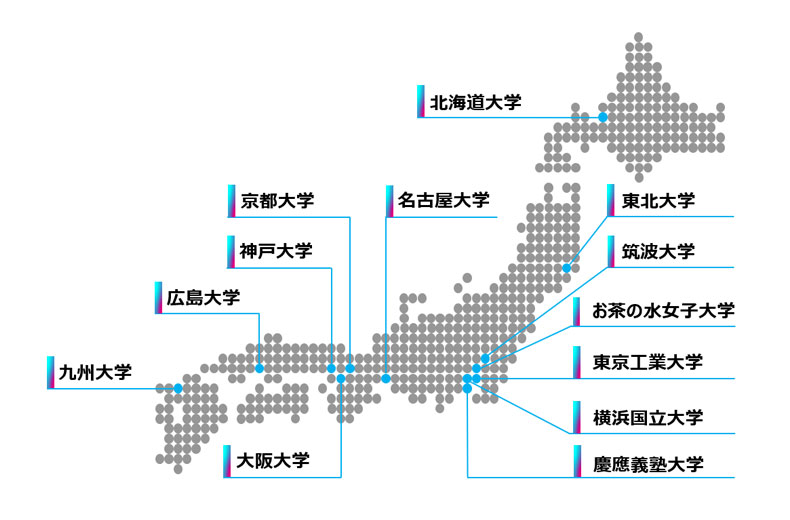

具体的には、国内外の大学の中に研究拠点を設け、富士通の研究員が大学内に常駐または長期的に滞在しながら大学と膝詰めで研究活動を行う「富士通スモールリサーチラボ」を、2022年4月から順次開設しています。現在までに、国内13拠点、海外4拠点を開設し、各拠点で活動を行っています。

第1回富士通スモールリサーチラボ全国大会の概要・ねらい

各大学を拠点として研究活動が進み、成果が生まれ始めている一方、さらに大きな視野での連携の可能性があるのではないか、複雑化する社会課題の解決に向けて、より大きな知の結集が必要ではないかと感じ始めました。また、富士通スモールリサーチラボそのものが新たな取り組みで、各拠点それぞれが試行錯誤で取り組んでいる面もあります。そこで、研究の進め方や人材育成などに関する取り組み・課題を相互に共有・議論する場を設けることができれば、富士通スモールリサーチラボを起点としたアカデミアとの連携が一段と活性化、発展し、社会課題の解決・イノベーションの創出といった大きなブレイクスルーを起こせるのではないかと考えました。

そのような考えのもと、国内拠点の富士通スモールリサーチラボに関わる大学及び富士通の研究者を一堂に会する、「第1回富士通スモールリサーチラボ全国大会」を北海道大学にて開催しました。各富士通スモールリサーチラボの取り組みを発表、相互に共有するとともに横連携を推進することが狙いです。このような研究分野を超えた研究者が集中的に交流・議論を行う機会を設けることは、社内外を通じてあまり前例のない試みでした。

開催にあたっては、新たな研究の方向性が相互の交流から生まれるとともに、富士通スモールリサーチラボを軸とした人材育成などの活動に対する創意工夫・活動の活発化が進むことを理想としました。

当日は「将来的にどのような社会課題の解決を目指しているかという視点」、「人材育成や各富士通スモールリサーチラボ拠点を起点とした他企業との連携や関連イベント活動」などの通常の共同研究にとどまらない広範な活動内容を発表していただきました。参加者間で活発な意見交換・議論も行われ、本大会は成功を収められたと感じています。

(登壇者:富士通株式会社 人工知能研究所 シニアリサーチマネージャー 兼 東北大学特任教授 樋口 博之)

参加者の声:企業がハブとなってイノベーションを生みだす新たなかたちですね!

全国大会のプログラムの一環として実施された懇親会の場では、今回の全国大会の開催趣旨に共感したとのコメントを多く頂戴しました。一例として、広島大学 学術・社会連携室 オープンイノベーション本部 産学連携部 豊田部長からのコメントをご紹介します。

「これだけの大学を束ねていらっしゃる富士通さん、素晴らしいと思います。こんなに活発に盛り上がっていますしね。大学起点で企業さんを集めることはありますが、企業同士って、それぞれ企業秘密があるせいか、オープンの場でもお互いに気を遣いあっているような雰囲気を感じることがあります。でも今日は違いますね。企業さんがハブとなって大学が集まる場を作っているので、皆さんが本当にざっくばらんに、特定の興味関心に特化せず様々な視点から生き生きと話しておられます。皆、純粋に語りたいのでしょう。そうすることで、新しい発見があるかもしれないですからね」

事後アンケートでは、富士通が軸となって、もっとドライブしていくべきでしょうといったコメントを複数の方々から頂きました。

参加者の声:多様な視点の研究者間の議論

懇親会では、研究者の方々の多様な視点が融合し活発な議論も行われていました。その模様をいくつか紹介いたします。

「情報の正しさ」に関する議論(数理×トラスト)

フェイク情報などが社会課題となる中で、「情報の正しさ」について、研究者間で議論が始まりました。「言語モデルや数学で、情報の正しさについて、どこまで踏み込めるのかに関心がある(九州大学 神山教授)」という数理の立場からのコメントに対して、「インターネット上の仕組みでどこまでできるかにチャレンジしている(富士通 データ&セキュリティ研究所 二村シニアリサーチマネージャー)」と、トラストの立場からの取り組みが紹介されていました。これを契機に、数理とトラストの両面からの技術的接点など、議論が盛り上がっていました。

人文科学と工学の融合へのチャレンジ

心理学、哲学、社会科学など幅広い分野の人文科学分野の研究者も参加されており、人文科学の研究者同士の議論も盛り上がっていました。北海道大学とお茶の水女子大学では、人文科学(大学)×工学(富士通)をテーマとした富士通スモールリサーチラボが開設されています。そこで研究に取り組む研究者間で人文科学と自然科学の掛け合わせ方の差異に着目した議論がありました。

例えば、対象とするAIを定めて、そのAIに必要な社会科学や心理学などの知見を得るという研究手法(お茶の水女子大学 柏木社会連携講座准教授)と、Well-beingに関わる様々なAIと組み合わせることを想定して、モチベーションなどの向上に取り組む研究手法(北海道大学 池田特任助教)が対照的で、双方の立ち位置から、その差異や参考にできることを熱く語り合っていました。学術的に盛り上がったと同時に、人文科学×工学の融合、難しいですね、という苦労話で共感しあっていたのも印象的でした。

産学連携活動の一層の発展に向けて

今回の全国大会には、研究者の方々だけでなく、大学の産学部門、研究支援部門の方々にも参加いただきました。「取り組む方々の本気度や熱意を実感した」、「連携可能性、発展可能性を感じた」などの声を多く頂き、富士通スモールリサーチラボの活動の推進・発展への思いを共有できました。

特に、九州大学や慶應義塾大学に設置された富士通スモールリサーチラボにおける人材育成への取り組みに関して、「卓越社会人博士制度を活用した学生の積極的な参加」や「富士通研究員が実施するグループワークを含む集中授業を通じた学生の発想を吸い上げる仕組み」が、非常に参考になったとの声が多く寄せられました。

以上のとおり、今回の全国大会では、大学の研究者と富士通研究員との間で組織・分野を超えた幅広い意見交換が行われ、富士通スモールリサーチラボの設置及び全国大会のねらいに即した成果を確認することができました。テクノロジーの世界で富士通がこれからも技術の進化をリードし、優秀な人材を育成・採用していくには大学との連携を欠くことはできません。その観点からも、富士通スモールリサーチラボは大学と富士通のwin-winな関係強化を図っていきます。

関連情報

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

富士通株式会社

テクノロジビジネスマネジメント本部 産学連携推進室 エキスパート 清水 雅芳 / マネージャー 大平 弘太郎

技術戦略本部 コミュニケーション戦略統括部 園部 順

「産学連携を推進・変革しイノベーション創出を目指す産学連携推進室と、R&D活動を軸に富士通のパーパスから先端技術まで社内外への発信に取り組むコミュニケーション統括部が共同して作成しました」

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~