富士通がコンバージングテクノロジーで社会課題に挑む。革新的アプローチを産学官連携の場から発信

2024年11月19日

複雑化する社会課題に対し、テクノロジーだけでは解決できない現代。富士通は、人文・社会科学とデジタル技術の融合による「コンバージングテクノロジー」を提唱し、新規技術の開発だけではなく啓発活動として研究会活動を実施しています。本記事では、2024年7月27日に東洋大学で開催した第2回コンバージングテクノロジー研究大会を紹介します。

(注)トップ画像左から

富士通 フェロー(コンバージングテクノロジー担当) 増本 大器

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 参事官 永澤 剛 氏

東洋大学 社会学部長 桐生 正幸 氏

津田塾大学 総合政策学部 教授 伊藤 由希子 氏

株式会社御用聞き 代表取締役社長 古市 盛久 氏

社会課題解決の未来:人文科学とテクノロジーの融合による革新

複雑化する社会課題の解決には、単一の分野に閉じたテクノロジーだけでは不十分です。富士通は2021年から、最先端デジタル技術と人文・社会科学の知見を融合した「コンバージングテクノロジー」の研究開発を進めています。この技術の理解促進と社会普及のため、「コンバージングテクノロジー研究大会」を開催し、産学官の専門家による講演を通して一般の方へ学びの場を提供するとともに、富士通のコンバージングテクノロジーの研究成果を報告しました。

コンバージングテクノロジー社会実装の進展

大会では、富士通 フェロー 増本 大器による「コンバージングテクノロジー社会実装の進展」と題した講演が行われました。増本は、富士通がサステナブルな社会の実現に向け、Planet、Prosperity、Peopleをマテリアリティとして重視し、それを支える5つのキーテクノロジーの一つとしてコンバージングテクノロジーを位置付けていると説明しました。

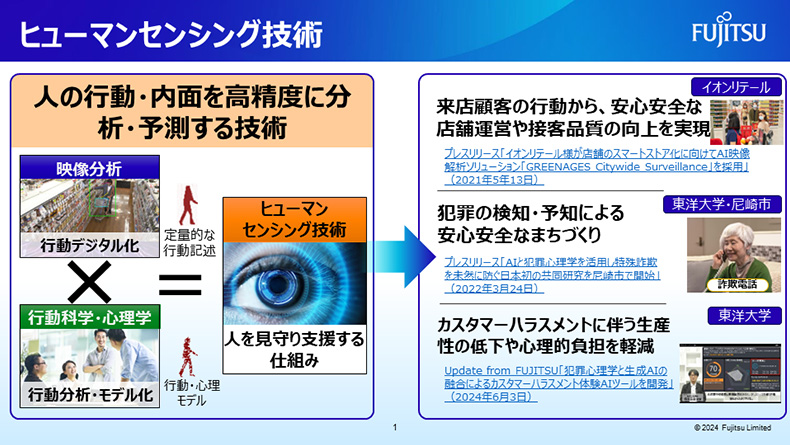

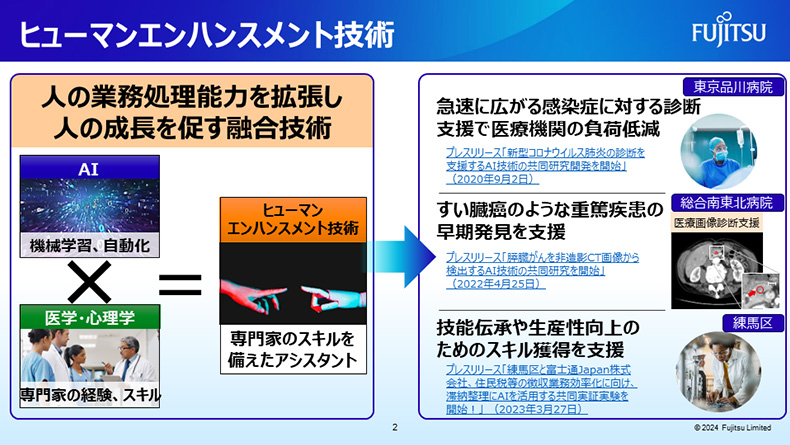

増本:コンバージングテクノロジーは、人や社会を深く理解・予測し、働きかけることで複雑な社会課題の解決を目指します。当初は、「ヒューマンセンシング技術」(映像分析と行動科学・心理学の融合による行動・内面の高精度分析・予測)と「ヒューマンエンハンスメント技術」(AIと医学・心理学の融合による業務処理能力拡張と成長促進)の開発に注力していました。しかし、さらに価値を社会に幅広く提供していけないかを考えて、新たな取り組みを始めました。

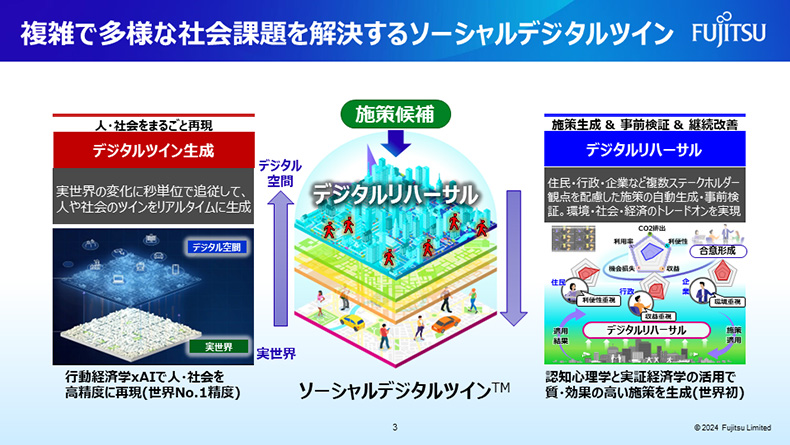

具体的には、社会課題解決に向けて技術・知見を収束(コンバージング)する取り組みの一つとして「ソーシャルデジタルツイン™」の研究開発を開始しました。

増本:これは、人や社会をデジタル空間で再現し、行動経済学の知見とAIを活用して人の行動モデルを作成、デジタルツインを用いた効果検証(デジタルリハーサル)を行うものです。既に複数の企業、自治体、大学と協力してその価値を実証しており、将来的には国や業種の課題、さらには地球規模の課題解決にも展開していく構想です。 これらの取り組みを通じて、コンバージングテクノロジーが社会課題解決に貢献していきます。

産官学からの注目

複雑化する社会課題に対し、富士通のコンバージングテクノロジーは新たな解決策を提供しており、産官学から高い注目と期待を集めています。本研究大会では、各分野の第一人者の方々よりご講演を実施いただきました。

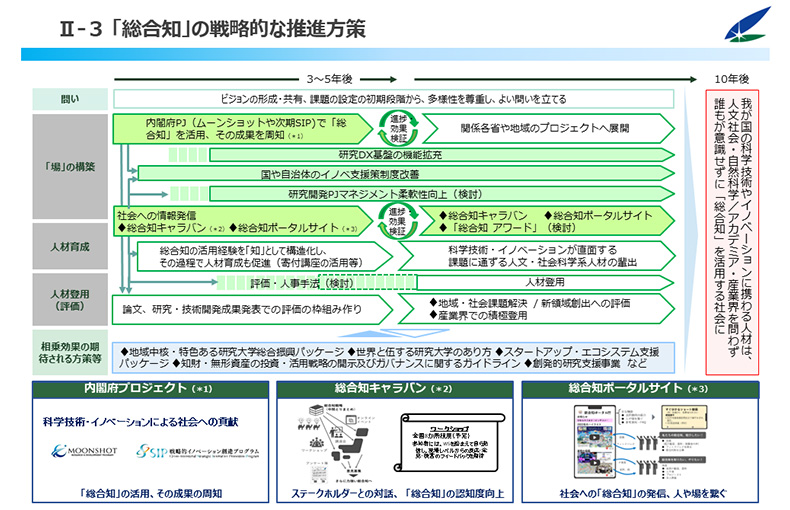

総合知(Convergence Knowledge)について

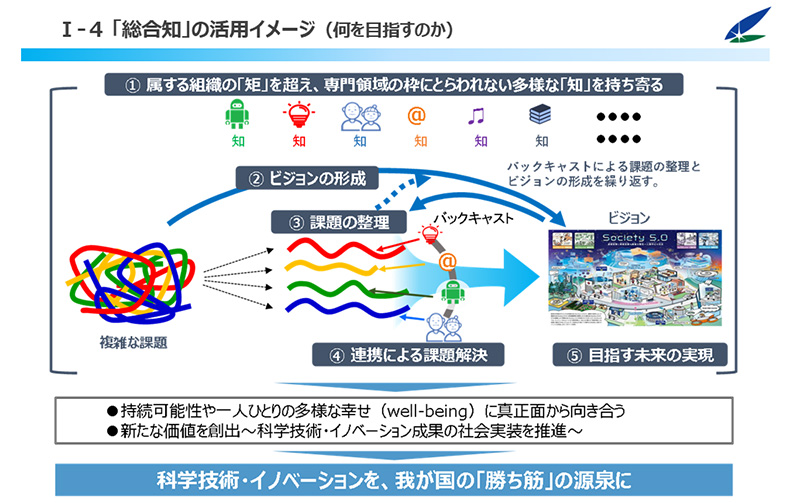

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 参事官 永澤 剛氏からは、内閣府が推進する「総合知」について解説いただきました。

永澤氏:持続可能性と強靭性を備え、国民の安全・安心を確保し、一人ひとりの多様な幸せを実現するという社会像を目指し、多様な社会課題解決のため「総合知」を提唱、普及活動を進めています。「総合知」とは、「科学技術のみならず人文社会を含む多様な知が集い、新たな価値を創出する『知の活力』を生み出すこと」であり、具体的な社会課題解決手段を生み出すことを指します。

また、富士通の取り組みについても触れられ、応援のお言葉もいただきました。

永澤氏:その推進策として、交流・連携・融合、育成を促進する「場」の構築や、「総合知」を活用する人材育成などを挙げ、政府だけでなく大学や企業における様々な取り組みを行っています。富士通さんのコンバージングテクノロジー研究会もその一つとして我々にとっても非常にありがたい取り組みだと思っています。

ソーシャルビジネスからの視点

株式会社御用聞き 代表取締役社長 古市 盛久氏からは、高齢化社会における社会課題解決に向けた同社のソーシャルビジネスについて講演をいただきました。公的な資金に頼らず、個人の活力から地域活性を目指す取り組みは、地域住民の悩みや関心に耳を傾け、技術を活用しながらより良いビジネスモデルを模索・展開する過程を示すものでした。

科学技術振興機構からのコメント

国立研究開発法人科学技術振興機構 上席フェロー 木村 康則氏は、技術の社会実装において社会課題の理解が重要であると述べられ、本研究大会のような試みを高く評価いただきました。分野横断的な対話の継続の重要性を強調し、同様の取り組みの拡大への期待を示されました。

活用事例:カスハラ対策・政策評価

本研究大会では、富士通のコンバージングテクノロジーの2つの活用事例も紹介されました。

カスタマーハラスメント対応教育プログラムの構築

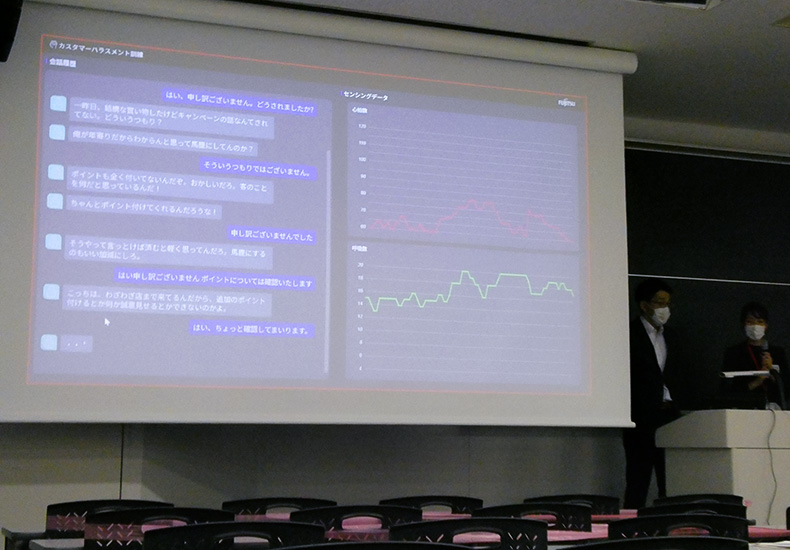

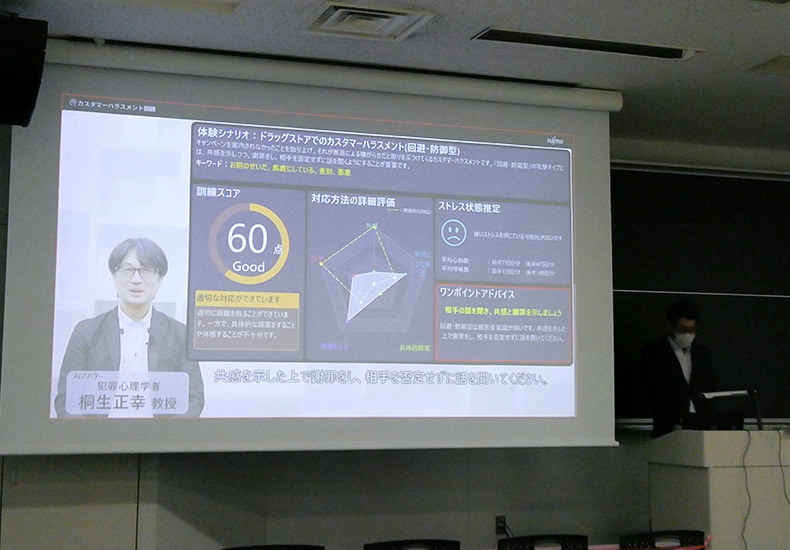

東洋大学 社会学部長 桐生 正幸氏からは、富士通との共同研究で開発したカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対応教育プログラムについて講演いただきました。

桐生氏:世の中の価値観やシステムを変えていくには、まず私たちの心、すなわち意識や価値観などを変えていかなければならないと思っています。今話題のカスハラも、現代の価値観になじめない、合わない人がいることで生まれていると考えられます。そこで、私たちは研究会を立ち上げ、カスハラの対策マニュアルの作成や講演会の実施などを行っています。

カスハラとは、顧客からの要求によって労働者の就労環境等を害するものを指します。カスハラの要因を調べていくと、最も多いのは世代間などの価値観の齟齬により無自覚に起きていることが分かっています。ただ、日本の購買時のコミュニケーションが温かみの無いものになっており、もう少し売り手側も買い手側も対等な目線で行動することが大事なのではないかと考えています。そのために、カスハラ度チェックリストやカスハラ・ストレッサー尺度、トリアージ制度などを作成し、根本的な問題解決案などを提案しているところです。また、カスハラ加害を一種の攻撃行動と捉えて、攻撃性のタイプで4つに分類し、自分が受けているカスハラがどのタイプかを理解することで店頭の方が対応できるようにしています。

一方で、心理学も新しい技術をいれて変わっていく必要がある時代となってきました。今回は研究成果をもとに、富士通さんが開発しているシステムに搭載してもらい、教育プログラムツールを作成してもらいました。心理学は見えないココロを説明してくれる学問ですが、AIが加わることでその効果と可能性がますます広がっていきます。

――講演ではこの後、カスタマーハラスメント対応教育プログラムのデモを実施しました。

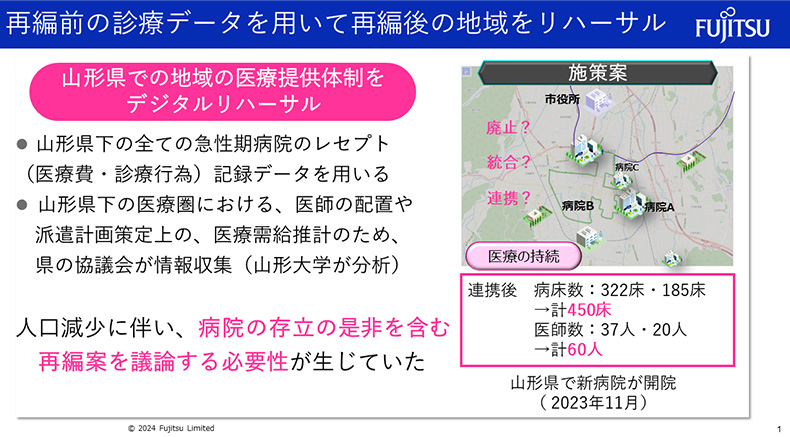

住民の健康につながる病院再編は設計可能か?-富士通研究所とのケアパスウェイ分析-

津田塾大学 総合政策学部 教授 伊藤 由希子氏からは、富士通のソーシャルデジタルツイン™を利用した病院再編のデジタルリハーサルについてご講演いただきました。

伊藤氏:最適な資源配分が難しい理由は、患者、医師、行政が思う最適が異なっているためだと考えています。そこで、どういう情報をそれぞれの関係者が持って考えなければならないのかを示すツールが作れないかと考えていました。そこで、富士通さんと一緒にソーシャルデジタルツイン™を用いたデジタルリハーサルによって、政策の有効性を検討しています。現実では政策を一度始めてしまうと後戻りが難しいので、デジタルリハーサルを使うことで社会の損失を避けるためにリハーサルをします。

今回は、富士通さんと共同研究で行った地域の病院再編のデジタルリハーサルについて話します。地域の病院は、施設の老朽化・人材不足といった「今」の問題と、人口規模・都市サービスの提供といった「将来」の問題、そして、医療サービスと病院経営の持続性の問題があります。人口減少している地域では、医療の需給のミスマッチの改善を図ることが求められています。しかし、どのように縮小させるかを悩み続けているとその間にいろんな社会損失が発生します。そのため、今回は、病院編成した際の変化をリハーサルすることで、良い面も悪い面も客観的に比較を行い、その結果を意思決定者に示すことでより素早い合意形成を図れます。

コンバージングテクノロジー研究所では、デジタル技術と人文社会科学の融合により産官学ともに様々な分野の知識を集約させ、よりよい社会の創出へ貢献してまいります。本研究会では、融合のきっかけとなるよう、社内にとどまらず具体的なコンバージングの例を世の中に示して、共感し一緒に考える人を増やしていきたいと考えています。ご興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。一緒に未来を創りましょう。

関連情報

- コンバージングテクノロジー研究会ホームページ

- 研究大会アーカイブ配信視聴申し込み

- [プレスリリース] 犯罪心理学と生成AIの融合によるカスタマーハラスメント体験AIツールを開発

- [記事] 「コンバージングテクノロジー」 デジタル技術と人文・社会科学の掛け合わせにより、富士通が目指す未来とは

- [記事] 犯罪心理学×AIでカスハラから従業員を守る!~東洋大学と富士通の革新的な取り組み事例~

- [記事] 【変革のキーテクノロジー】 デジタルツインで持続可能な地域社会を実現

- 【Fujitsu Research Portal】 Converging Technologies – Fujitsu Social Digital Twin

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは

富士通研究所コンバージングテクノロジー研究所コンバージングテクノロジー基礎PJ

富士通研究所コンバージングテクノロジー研究所で、集団・社会を理解し変容させる先端融合技術を研究開発しています。我々の活動にご賛同いただける方は、担当までご連絡ください。

研究会へのお問合せ:contact-convtech01@cs.jp.fujitsu.com

編集部おすすめ!

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通

ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す

最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

ナラティブの力:行動変容を促す「語り」の戦略[富士通研究所×大治朋子氏]