TNFD提言に基づく情報開示

1.初めに

富士通グループは、マテリアリティの1つに「地球環境問題の解決(自然共生)」を設定しています。マテリアリティへのアプローチとして、リスクについては富士通自身の社内取り組みを中心に施策を実施し、機会についてはFujitsu Uvanceをはじめとしたビジネスを拡大することによって社会課題を解決します。お客様・社会に価値を提供していき、マテリアリティへのアプローチの推進により、富士通の事業および社会に対するネガティブなインパクトの縮小、ポジティブなインパクトの拡大を促進し、ネットポジティブの実現に貢献することを表明しています。

自然関連課題はロケーションや事業ごとに異なるため、富士通グループの「あるべき姿」の達成のためには事業内容や地域ごとの課題を把握し対応する必要があります。そこで2024年度は、TNFD対応の1年目として、LEAP分析の考え方に沿って、自然関連課題に関して、注視すべき事業や優先地域の検討を行いました。

2.TNFD提言に基づく情報開示

一般的要求事項および、ガバナンス、戦略、リスクと影響の管理、指標と目標に関して、下表に示します。

- 重要性(マテリアリティ)の適用

自然に対する依存と影響の大きさ、および事業上の重要度を加味し、重要性(マテリアリティ)を判断。 - 開示の範囲

① バリューチェーン上流(以下、サプライチェーンとする):要注意地域の特定においては、富士通グループにとって重要原材料であるエネルギー・鉱物資源10種(亜鉛、金、銀、石油、鉄、天然ガス、銅、ニッケル、ボーキサイト、石炭)を分析対象とした。また、重要な依存・影響の特定、およびリスク・機会の特定と評価においては、サービスソリューションの情報通信業およびハードウェアソリューションの製造業を分析対象とした。

② 直接操業:富士通株式会社およびグループ会社(出資比率50%以上)を分析対象とした。

但し、優先地域の特定においては、工場、主なデータセンター、主な開発拠点・オフィス(GHG排出量上位拠点)を分析対象とした。また、重要な依存・影響の特定、およびリスク・機会の特定と評価においては、サービスソリューションの情報通信業およびハードウェアソリューションの製造業を分析対象とした。

③ バリューチェーン下流:顧客業種や使用用途が多岐にわたり、詳細情報の追跡は情報入手可能性の観点から難しく、また、顧客がおよぼす環境影響についてコントロールすることは難しいため、分析対象外とした。 - 自然関連問題のロケーション(場所)

上記範囲内の地域に関して、IBAT等を用い、要注意地域を特定。また、ENCOREの評価結果による自然への依存影響度と各拠点の環境パフォーマンスデータよりマテリアルな地域を特定。そして、要注意地域かつマテリアルな地域を優先地域として特定。 - 他のサステナビリティ開示との統合

富士通グループのTCFDに基づく情報開示(注1)は実施済み。今回は、個別の開示とし、今後、TCFDに基づく開示との統合を検討。 - 考慮した時間軸

リスク・機会の特定と評価の際、短中期:~2030年、長期:~2050年とした。 - 先住民、地域コミュニティ、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

先住民、地域コミュニティ、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメントの必要性が生じた場合、「富士通グループ人権ステートメント」および「マルチステークホルダー方針」に沿った対応を実施。 - 注1:富士通グループのTCFDに基づく情報開示

- ガバナンスA,B:

TCFD提言に基づく情報開示と同様 - ガバナンスC:

人権に関して、「富士通グループ人権ステートメント」に沿った対応を実施。ステークホルダーエンゲージメントに関して、「マルチステークホルダー方針」に沿った対応を実施。

- 戦略A:

【依存と影響】

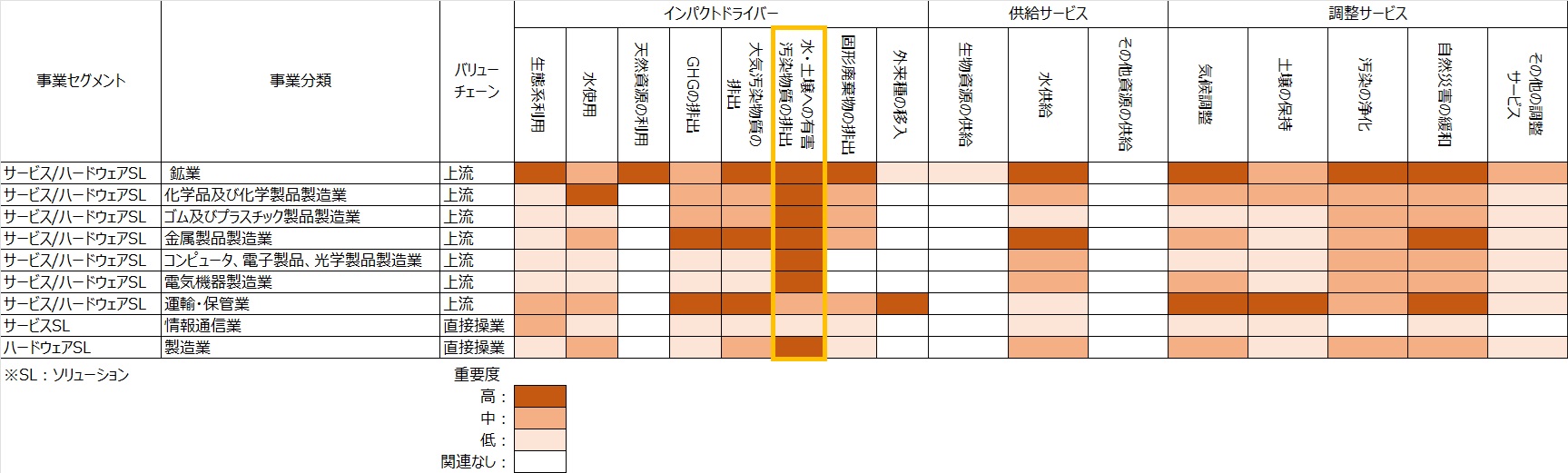

一般的な自然関連分析ツールである「ENCORE」を活用し、サプライチェーンおよび直接操業における自然への依存・影響を評価。「水・土壌への有害汚染物質の排出」による自然への影響が、サプライチェーンおよび直接操業において重要度が高い影響であると特定。

【リスクと機会】

当社サプライチェーンが依存する生態系サービスが劣化すると、原料調達や操業、製品・サービス提供に関するリスクが発生。ネイチャーポジティブ実現に向けて社会が変化することで、法規制や報告基準への対応、顧客の嗜好変化への対応にコストが増加する、自然資本への対応不足によって企業の評判が低下する、といったリスクが発生。

ICT技術に強みを持つ富士通に特徴的な機会として、持続可能なサプライチェーンの構築や、ICT技術活用による生態系モニタリングや環境負荷測定等の効率化といった企業向けサービスの需要増加、といった機会が存在。 - 戦略B:

今後、検討予定。 - 戦略C:

今後、検討予定。 - 戦略D:

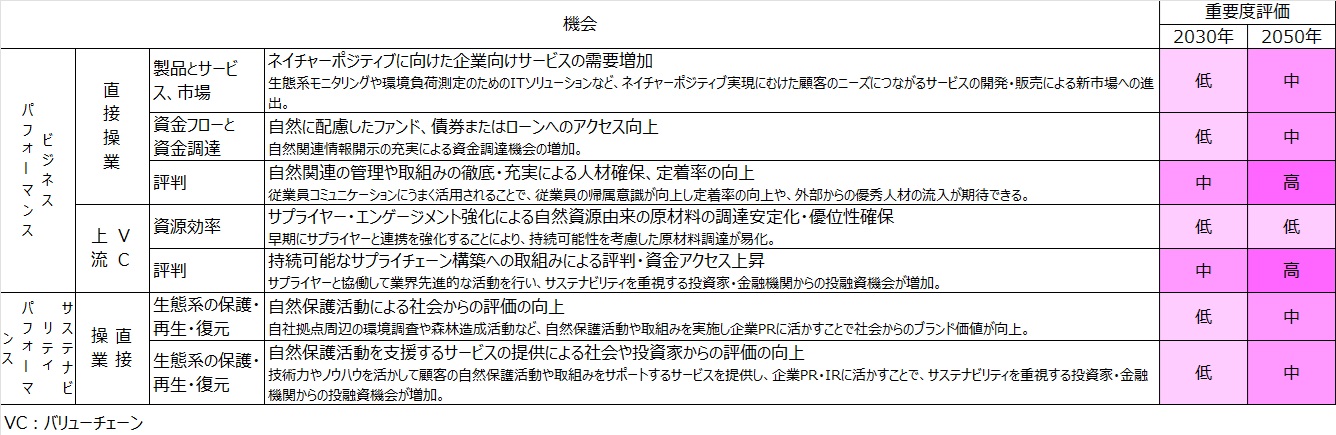

【優先地域】

①直接操業:水・土壌への有害汚染物質の排出によって周辺の自然や重要な生態系への負の影響が発生している恐れがある拠点として、海外の3工場を特定。今後、負の影響の有無の詳細確認を実施予定。

②サプライチェーン:エネルギー・鉱物資源(10種)に関する一般情報に基づく分析による要注意地域の候補(582拠点)を特定。評価対象が一般的な推定にとどまることから、優先地域の特定は対象外とした。今後は、「優先地域の特定」に向けた「マテリアルな地域」の判断が可能な1次サプライヤー情報を活用した分析・評価を実施予定。

- リスクと影響の管理A,B,C:

TCFD提言に基づく情報開示と同様

- 指標と目標A:

今後、検討予定。 - 指標と目標B:

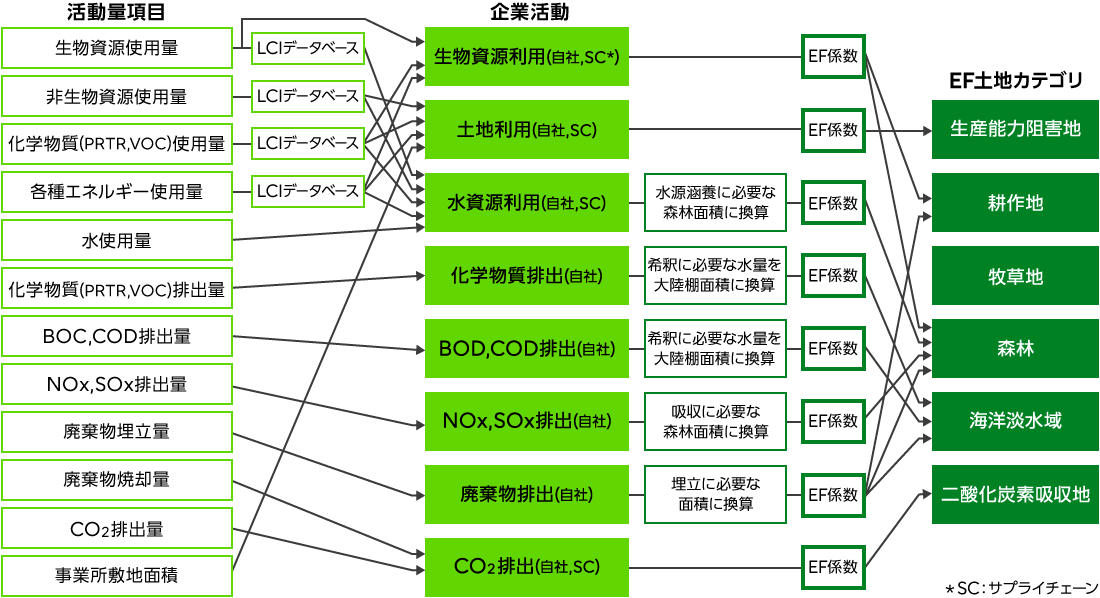

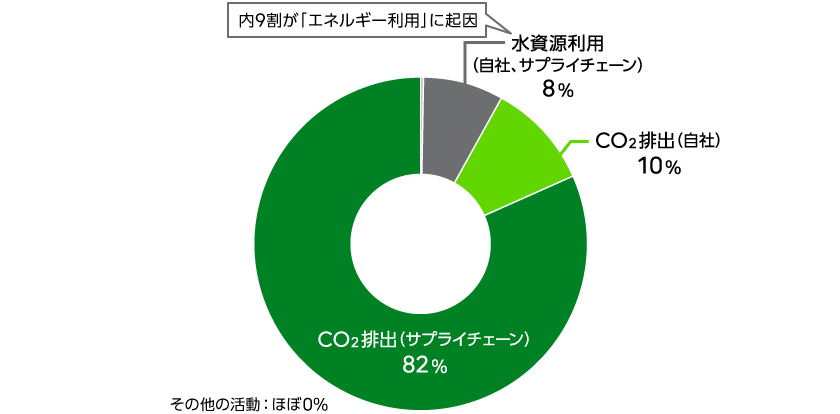

企業活動全体を包括的に評価する指標として、「エコロジカル・フットプリント」を選定。 優先地域(ロケーション)に関する指標は、今後、検討予定。 - 指標と目標C:

企業活動全体を包括的に評価する指標、および優先地域(ロケーション)に関する指標を用いて、目標の下、実績管理をしていく。

企業活動全体に対する2030年の中期的な目標:「サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を25%以上低減する(基準年度:2020年)。加えて、生物多様性への正の影響を増加させる活動を推進する。」 2024年度実績:2020年度比28.5%低減。

優先地域(ロケーション)に関する目標は、今後、検討予定。

3.TNFD提言に基づく情報開示内容に関する補足情報

3.1 開示の範囲

対象範囲

原材料や部材を調達するバリューチェーン上流では、「富士通グループグリーン調達基準」、「お取引先向け生物多様性ガイドライン」等、環境に配慮した物品を調達することによる、環境への負の影響やリスクの発生への対処が可能と判断し、分析対象とした。

但し、要注意地域の特定においては、最上流までのトレーサビリティの確保は困難なため、SBTNのHigh Impact Commodity Listを参照した上で、富士通グループにとって重要原材料であるエネルギー・鉱物資源10種(亜鉛、金、銀、石油、鉄、天然ガス、銅、ニッケル、ボーキサイト、石炭)を分析対象とした。

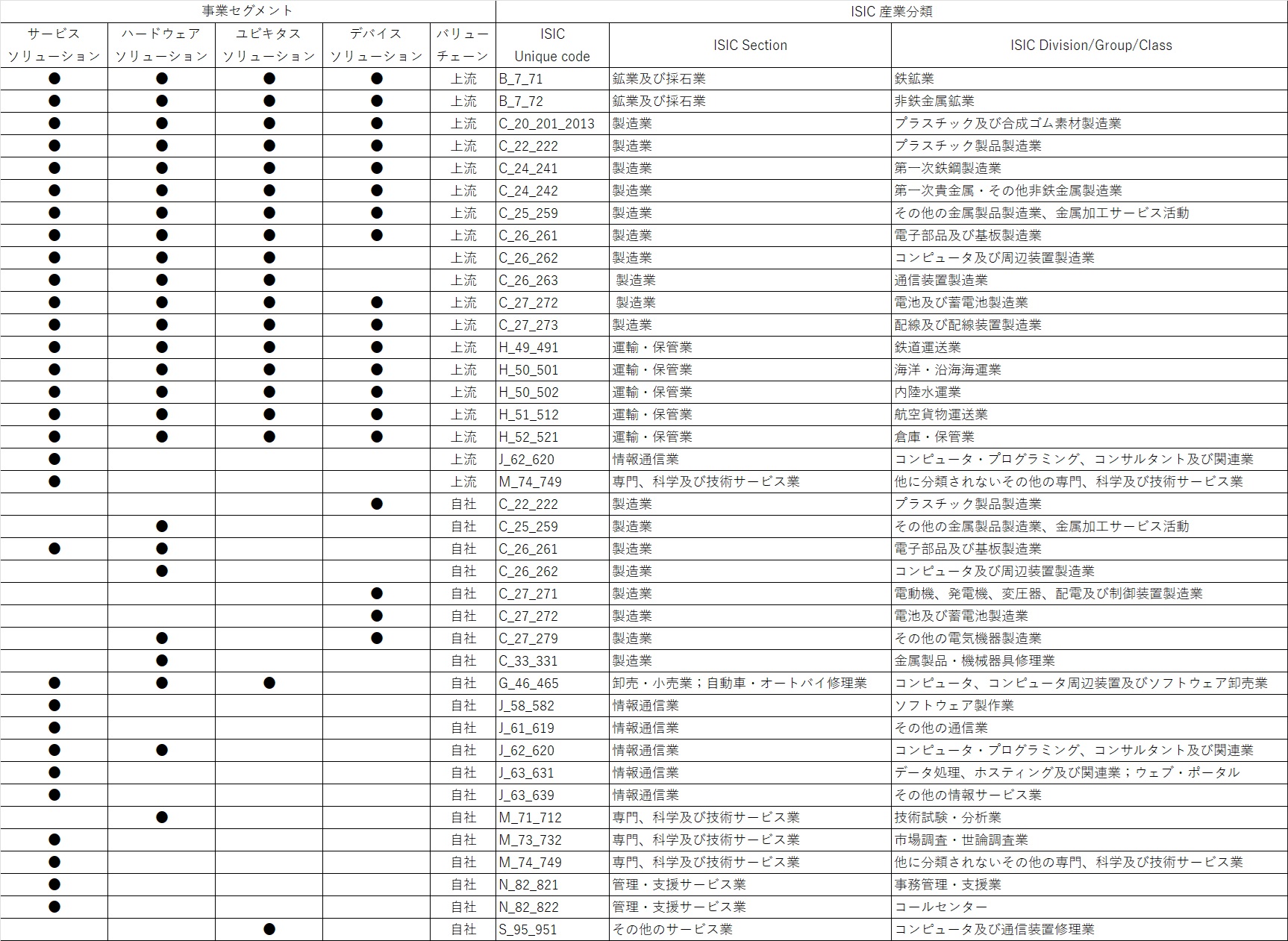

また、重要な依存・影響の特定、およびリスク・機会の特定と評価においては、サービスソリューションの情報通信業およびハードウェアソリューションの製造業を分析対象とした。

注:ENCOREの評価結果による自然に対する依存・影響度と事業上の重要度(売上等)で判断した結果、サービスソリューションの情報通信業およびハードウェアソリューションの製造業を優先すべき事業と特定した。

富士通株式会社およびグループ会社(出資比率50%以上)を分析対象とした。

但し、優先地域の特定においては、工場、主なデータセンター、主な開発拠点・オフィス(温室効果ガス(GHG)排出量上位拠点)を分析対象とした。規模の小さな拠点は、自然への負荷が小さいと考えられるため、分析対象外としている。規模は概ねGHG排出量に比例すると考え、GHG排出量が1,000トン以上の拠点を分析対象とした(GHG排出量ベースで全体の約97%をカバー)。

また、重要な依存・影響の特定、およびリスク・機会の特定と評価においては、サービスソリューションの情報通信業およびハードウェアソリューションの製造業を分析対象とした。

注:ENCOREの評価結果による自然に対する依存・影響度と事業上の重要度(売上等)で判断した結果、サービスソリューションの情報通信業およびハードウェアソリューションの製造業を優先すべき事業と特定した。

顧客業種や使用用途が多岐にわたり、詳細情報の追跡は情報入手可能性の観点から難しく、また、顧客がおよぼす環境影響についてコントロールすることは難しいため、分析対象外とした。

3.2 自然への依存・影響評価

(1)事業活動のISIC分類への紐づけ

富士通グループの全事業をISIC分類に紐づけ、ENCOREを用いて分析・評価を実施しました。

(2)重要度が高い依存・影響の特定

ENCOREによる評価結果を可視化し、サプライチェーンおよび直接操業における自然への依存・影響に関するヒートマップを作成しました。その結果、水・土壌への有害汚染物質の排出が、サプライチェーンおよび直接操業において考慮すべき重要度が高い影響であると特定しました。

3.3 自然関連リスク・機会の評価

(1)全体概要

Evaluateフェーズで特定された自然への依存・影響を踏まえて、①TNFDのリスク・機会の例、②ベンチマーク企業の開示、③過去に特定済のリスク・機会を集約・整理し、自社固有の自然関連リスク・機会リストを作成しました。

特定したリスク・機会は、「影響度」と「発生可能性」の2つを主な判断軸とし、以下シナリオを前提にしてリスク・機会の重要性評価として定性的評価(高中低の3段階)を実施しました。

シナリオ:「自然・生態系サービスの劣化」が急速に進み、「市場原理と非市場原理の一貫性」が一致・集約に進むシナリオ

• ビジネスが急速に重大な自然破壊を招き、速やかかつ組織的な行動の開始を促す必要がある状況

• 気候変動を含めた自然資本が大きな課題として認識され、世間の注目を集め、政策の転換に至る

• マクロ経済上の変化が自然資本への行動を早め、ネイチャーポジティブに関連する技術投資を急速に促す

なお、今回のリスク・機会の特定および重要性評価はファーストステップであり、今後、検討を深め、2026年度以降、開示内容を更新していく予定です。

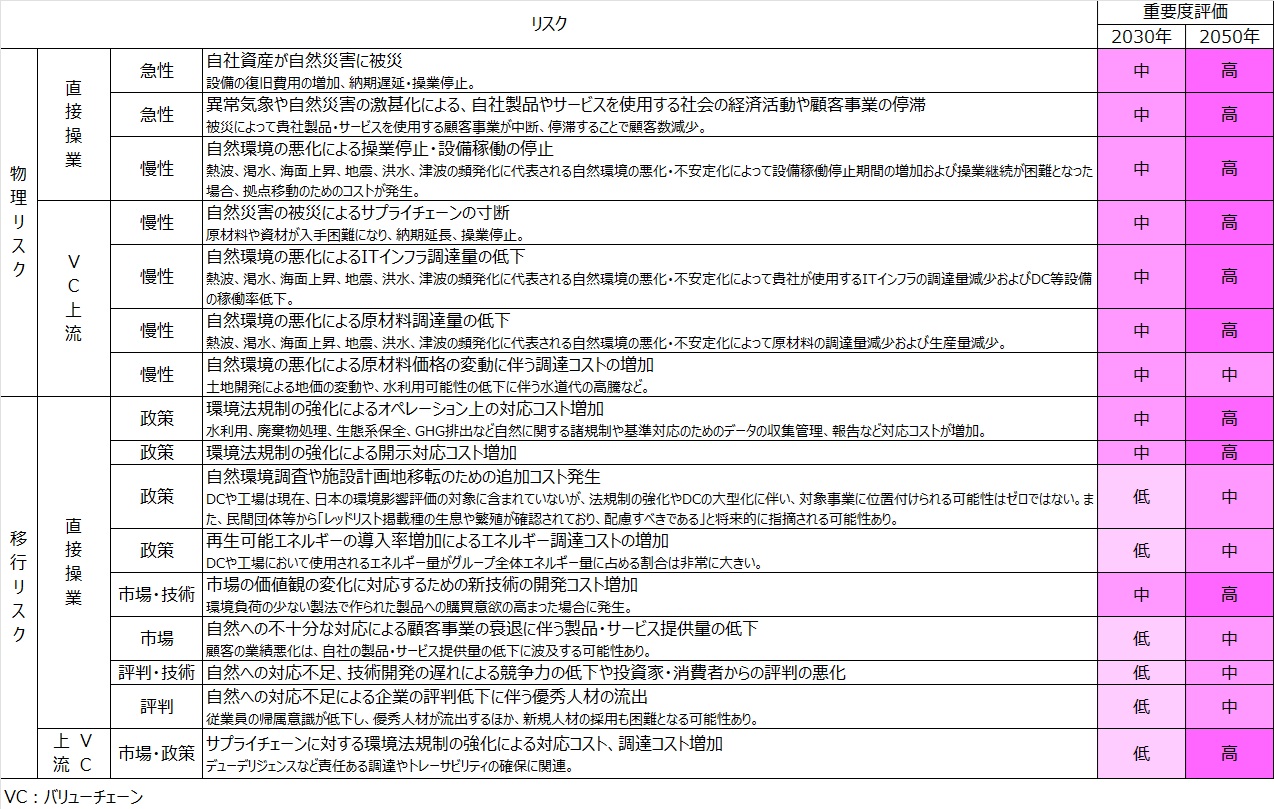

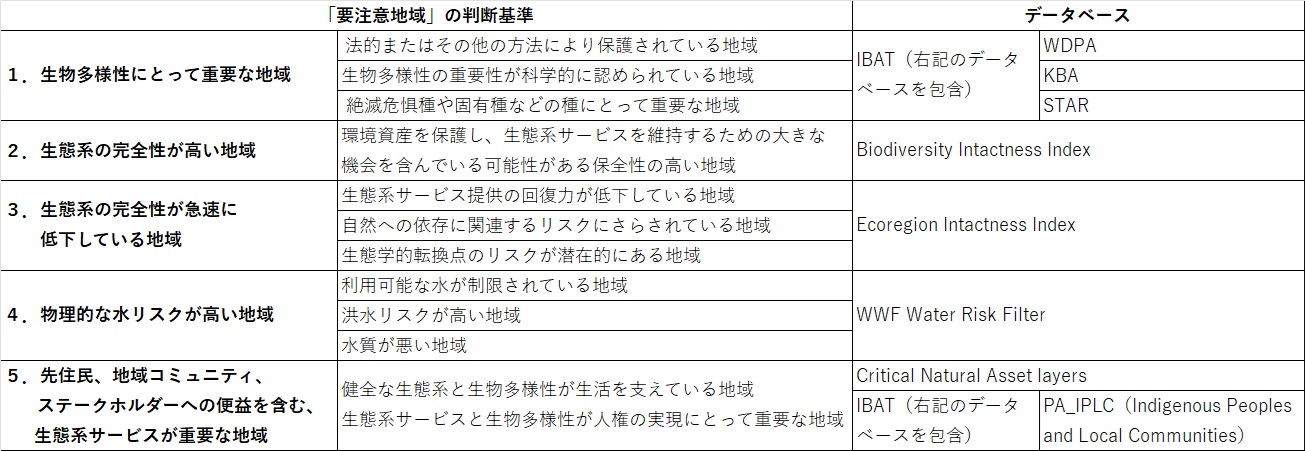

(2)主な自然関連リスク(2026年度以降、更新予定)

サプライチェーンが依存する生態系サービスが劣化すると、原材料調達や操業、製品・サービス提供に関するリスクが発生する可能性があります。また、ネイチャーポジティブ実現に向けて社会が変化することで、法規制や報告基準への対応、顧客の嗜好変化への対応にコストが増加する、自然資本への対応不足によって企業の評判が低下する、といったリスクが発生する可能性が特定できました。

(3)主な自然関連機会(2026年度以降、更新予定)

ICT技術に強みを持つ富士通に特徴的な機会として、持続可能なサプライチェーンの構築やICT技術活用による生態系モニタリング、環境負荷測定の効率化など企業向けサービスの需要が増加する、といった機会の可能性が特定できました。

3.4 優先地域の特定

(1)全体概要

「要注意地域」かつ「マテリアルな地域」を『優先地域』としました。

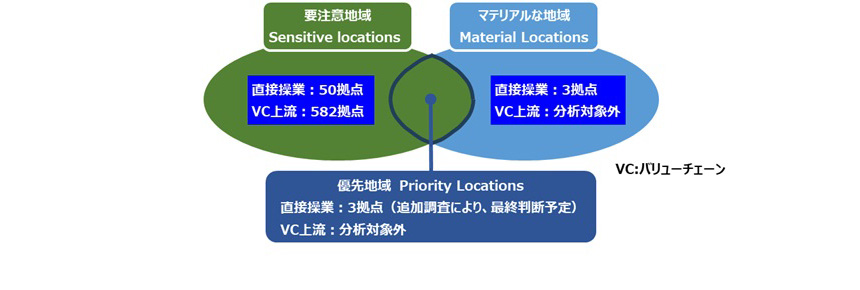

(2)要注意地域の特定(2026年度以降、更新予定)

直接操業に関しては、製造拠点、主なデータセンター、主な開発拠点・オフィスを対象に評価しました。

サプライチェーンに関しては、10種類のエネルギー・鉱物資源の採掘場所を貿易統計から推定し、評価しました。10種類のエネルギー・鉱物資源は、SBTNのHigh Impact Commodity List、富士通の製品LCAデータおよび調達エネルギー種類を参考に以下を選定しました。

・石炭、天然ガス(液化天然ガス、圧縮天然ガスなどを含む)、石油(原油)/石油、銅、金、ニッケル、銀、亜鉛、アルミニウム、鋼

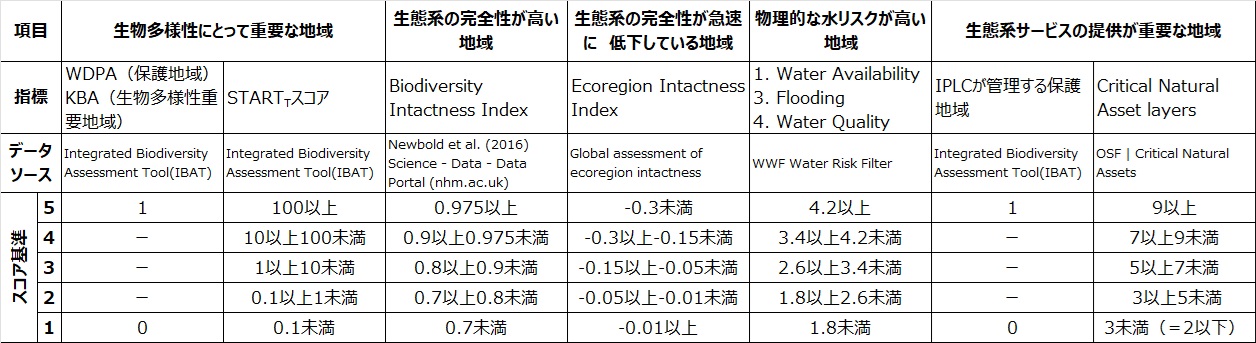

要注意地域の特定に採用したデータベースは、データベースとしての定番性やツールの可用性の状況から、下表のとおり選定しました。

要注意地域の判断基準となる各指標のスコア基準の閾値は下表のとおりで、指標のうち1つでもスコアが5 と評価された場合、「要注意地域」に該当すると判定しました。

前述のスコア基準に従って各拠点を評価した結果、要注意地域に該当する拠点は、632拠点(全829拠点)でした。

直接操業の拠点は、主に保護地域、KBAが拠点周辺20㎞の範囲に存在することを要因として、51拠点中50拠点が要注意地域の基準に該当しました。

上流の拠点は各資源で3~6割程度、保護地域やKBAが拠点周辺20㎞の範囲に存在し、石油・天然ガス田ではBII、ErII、物理的な水ストレスが高い地域などに一部該当しました。

要注意地域の判断基準となる各指標のスコア基準は暫定的であるため、上記は暫定的な結果となります。

(3)マテリアルな地域及び優先地域の特定

直接操業に関しては、拠点情報とEvaluate評価結果を紐づけ、重要な自然へのインパクト(「水・土壌への有害汚染物質の排出」)がある拠点に関し、『化学物質排出量』、『廃棄物排出量』を確認しました。周辺の自然や重要な生態系への負の影響が発生している恐れがある拠点として、海外の3工場を特定しました。今後、負の影響の有無の詳細確認を実施し、マテリアルな地域および優先地域の判断を実施する予定です。

サプライチェーンに関しては、評価対象が一般的な推定にとどまることから、マテリアルな地域および優先地域の特定は対象外としました。

3.5 指標と目標(企業活動全体の包括的な評価)

(1)「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」との整合

富士通グループでは2050年のあるべき姿として「持続可能な社会の基盤である『自然・生物多様性』をデジタル技術により十分回復させ、自然と共生する世界を実現する。」を設定しており、これは生物多様性に関する世界目標であるGBFが目指す2050年「自然と共生する世界」と整合するものです。

さらに、中期的な目標として、GBFの2030年国際目標15に整合した「サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を25%以上低減する(基準年度:2020年)。加えて、生物多様性への正の影響を増加させる活動を推進する。」を設定しています。負の影響については、「エコロジカル・フットプリント」を用いて評価しています。

(2)指標(エコロジカル・フットプリント)の妥当性

エコロジカル・フットプリントは、2025年のCOP16で採択されたモニタリングフレームワークにおいて、Goal B(自然と共に反映する)の補完指標として設定されているものでありGBFとの整合性が高いです。

また、 SBSTTA(生物多様性条約第24回科学技術助言補助機関会合)等ではターゲット15の指標候補としても上がった経緯があり、科学的にも生物多様性への影響を測る指標として認められていると考えられます。また生物多様性への様々なタイプの影響を集約評価できることから、全社的目標として適切です。

一方で、重要な自然関連課題はロケーションごとに異なるため、「戦略」で説明したLEAP分析の結果を踏まえて、富士通グループにとっての優先地域について、当該地域での事業活動や生態系の状態に応じた追加的な指標のモニタリングが必要かどうか、検討をする予定です。

(3)指標(エコロジカル・フットプリント)を用いた評価結果・実績

富士通グループの企業活動におけるエコロジカル・フットプリント評価の結果、自社およびサプライチェーンにおける「CO₂排出」が要因の92%を占めることが分かりました。また、「水資源利用」が残りの8%を占めますが、これは主に「エネルギー利用」に起因していることが分かり、「CO₂排出」と「エネルギー利用」で要因の99%を占めることが特定できました。このことは、すなわち、省エネルギーや再生可能エネルギー導入等のGHG排出の削減に向けた活動によって、エコロジカル・フットプリントも低減できることを意味します。つまり、富士通グループの場合、生物多様性への負の影響を低減するためには、気候変動対策が有効であることが明確になりました。2024年度実績では、2020年度比28.5%低減しています。