人権

ありたい姿

実社会/デジタル社会において、「人間の尊厳」への配慮がすべての企業活動に反映され、「人を中心とした価値創造」が恒常的に行われている

2025年度目標

当社バリューチェーン全体における人権リスクの予防・軽減

- 継続的な人権教育の実施(受講率90%以上を維持)

- 有識者ダイアログの実施(毎年)

- パートナー、お客様、NGOと連携し、富士通の知見・テクノロジーで人権尊重の促進と保護へ貢献する

方針

行動規範

富士通グループ共通の価値観を示すFujitsu Wayでは、行動規範の1番目に「人権を尊重します」と掲げています。これは、「あらゆる企業活動の中で、『人権尊重』の精神を根底に据えて活動する」という企業の姿勢を明示したもので、全グループ社員が、この精神を実際の行動で示していくことを徹底するよう努めており、人権を尊重した経営を推進しています。

人権ステートメント

富士通グループは2014年に「富士通グループ人権に関するステートメント」を初めて制定し、2022年12月に「富士通グループ人権ステートメント」として改定しました。人権に関する国際規範の支持や法令遵守、人権デューデリジェンスの継続的な実施、ステークホルダーとの対話等について経営トップがコミットする形で明文化しています。

人権ステートメントは日・英を含む21カ国語に翻訳し、グループ各社で浸透を図っています。また、主要なサプライヤーには本ステートメントに対するご理解と遵守をお願いしています。

国連 ビジネスと人権に関する指導原則、世界人権宣言、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」など、人権や労働に関する普遍的原則に基づく国連グローバル・コンパクトの10原則(注1)への支持を公式に表明し、英国現代奴隷法および豪州現代奴隷法についても声明を開示しています。

注1:国連グローバル・コンパクトの10原則:「人権」「労働基準」「環境」「腐敗防止」の4分野において、企業が遵守すべき10原則を示したもの。

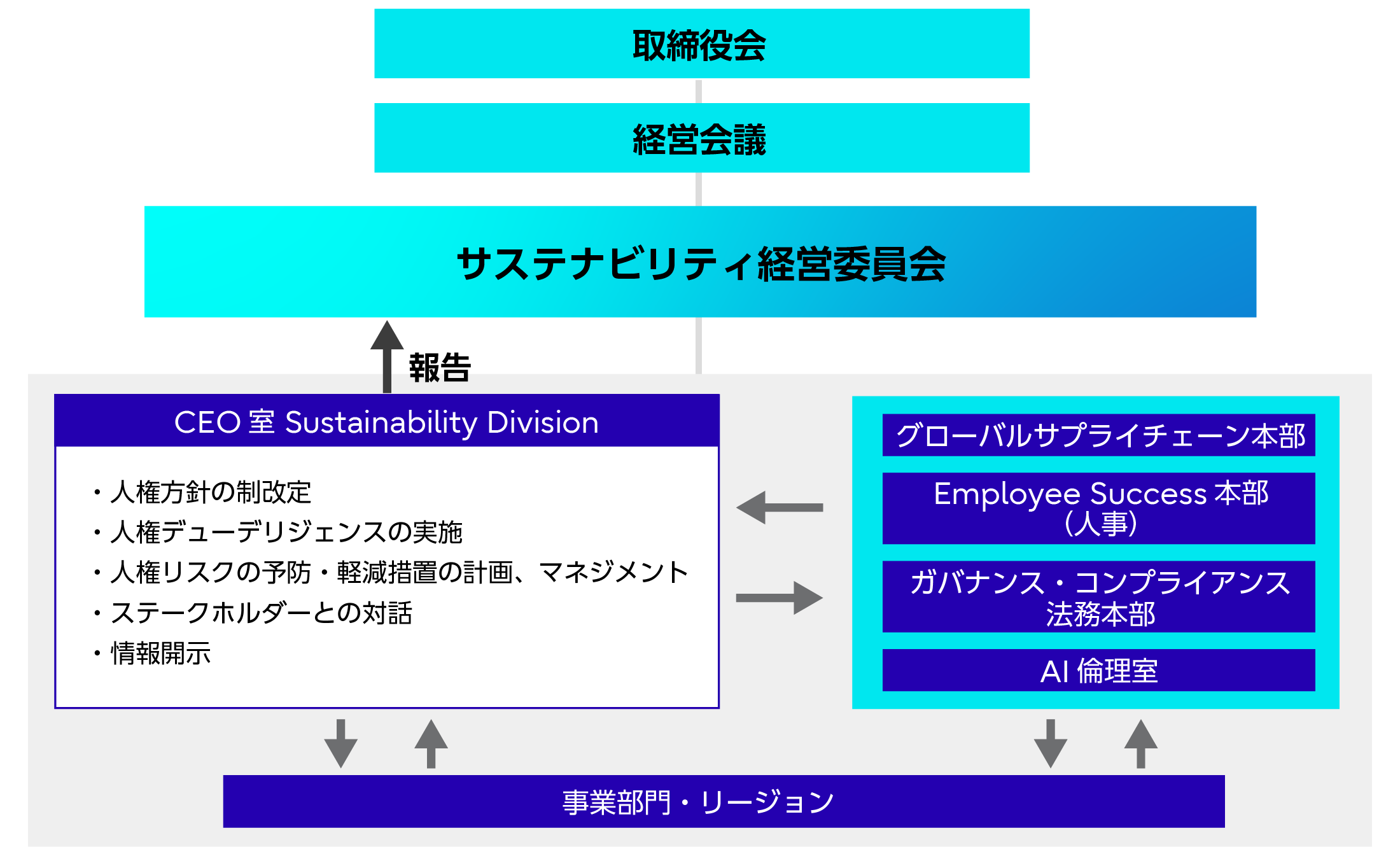

推進体制

社長直下であるCEO室に人権の主幹組織を設置し、コーポレート部門、事業部門と連携し、バリューチェーン全体における人権課題の解決に向けた活動を推進するとともに、各リージョンの人権担当者との定期的な会議体制を構築し、グローバルに取り組みを推進しています。

活動内容については、社長を委員長とするサステナビリティ経営委員会へ報告・討議し、その結果を経営会議と取締役会に報告しています。

人権デューデリジェンスの推進

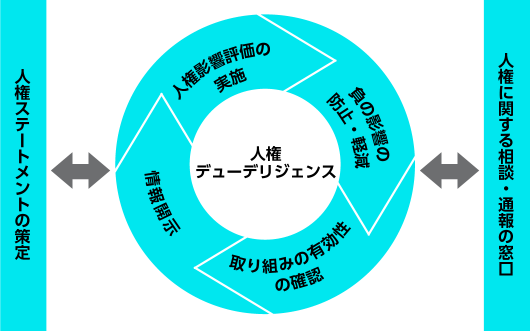

富士通グループでは、「富士通グループ人権に関するステートメント」に従い、グローバルなバリューチェーン全体を通じて、事業活動の人権への影響を特定し、負の影響を防止・緩和していく「人権デューデリジェンス」を推進しています。

人権影響評価の実施

富士通グループでは人権デューデリジェンスの実効性を高めるため、定期的に人権影響評価を実施しています。

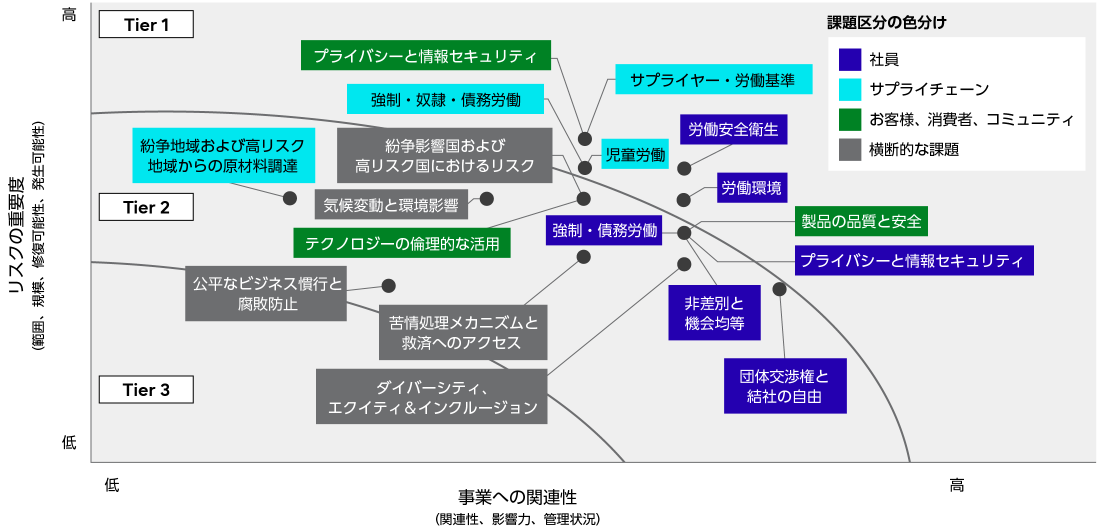

国際NPOであるBusiness for Social Responsibility(BSR)の協力のもと、富士通グループの事業内容の分析に加え、各リージョン、コーポレート部門、事業部門へのインタビューを行い、人権課題をリストアップしました。これらの課題は、重要度、発生可能性、事業への関連性という観点から優先順位付けを行っています。直近の人権影響評価として、「社員の労働環境や健康・安全」、「サプライチェーンにおける強制労働や児童労働」、「事業におけるデータプライバシーや情報セキュリティ」などの優先課題を特定しています。

人権の負の影響を防止・軽減する取り組み

サプライチェーン

富士通グループは、すべてのサプライヤーに対して「富士通グループ人権ステートメント」への支持を求めるとともに、人身売買・強制労働・児童労働・差別の禁止、結社の自由と団体交渉権の支持、賃金平等の促進を求めていきます。

<サプライヤー労働環境>

- ITサービスの役務調達に関連するリスク:ITの業務委託を行う請負業者の長時間労働や結社の自由の欠如による労働条件の改善が困難であるリスク

- ハードウェア調達に関するリスク:グローバルなサプライチェーンにおける移民労働者への長時間労働、不十分な賃金や労働安全衛生、結社の自由の制限、雇用保障が制限されるなどのリスク

- 「富士通グループサステナブル調達指針」の策定・公表、お取引先への内容理解と遵守を要請

- 取り組み状況の確認のため、国内外主要取引先へ毎年定期的な「CSR調査」を実施

- 「CSR調査」を実施し、609社の回答を入手

<強制労働、児童労働>

- 外国人技能実習生に関する強制労働のリスク:移動の自由や外部とのコミュニケーションが制限され、賃金の不払いや長時間労働、高額の借金により強制労働を強いられるリスク

- 児童労働のリスク:見習い制度やインターンシップ制度を通じて雇用された若年労働者が長時間労働、低賃金、健康と安全の不十分な慣行などの虐待的な労働慣行の下で労働しているリスク

- 富士通グループでは、強制労働・児童労働の禁止を定め、お取引先に対しては、「富士通グループサステナブル調達指針」の中で強制労働・児童労働の排除を要請

- 取り組み状況について書面調査で確認

- 「CSR調査」を実施し、609社の回答を入手。強制労働、児童労働がないことを確認

<高リスク鉱物への対応>

- 紛争の影響を受ける地域またはリスクの高い地域から原材料(銅、コバルト、スズ、タングステン、タンタル、および金を含む)を調達するリスク

- これらの調達の結果として、富士通が紛争や非国家武装集団および民間、公安部隊による虐待を直接的または間接的に支援するリスク

- 強制労働、児童労働を含む人権侵害に関わるリスク

- 富士通グループは、紛争を助長している、あるいは強制労働や人権侵害と関連しているリスクの高い鉱物を、富士通グループの製品や部品、およびサプライチェーンから排除していくことを方針とし、高リスク鉱物の調査を定期的に実施

- 調査対象の89.2%のお取引先より回答を受領

- 542社の製錬業者を確認し、そのうち274社がRMI認定の「責任ある鉱物保証プロセス(評価プロトコル)Responsible Minerals Assurance Process(RMAP)」に準拠していることを確認

社員

富士通グループは、ILOが定める中核的労働基準に則り、すべての社員の権利を尊重します。また、人種、皮膚の色、宗教、信条、性別、社会的身分、門地、障がい、性的指向・性自認、出身地、年齢およびその他のビジネス上の正当な利益と関係しない要素に基づく差別をしません。

労働環境

- 長時間労働のリスク:システムエンジニア(SE)とプログラマー(PG)など、短納期の業務や顧客対応、急な仕様変更が必要な業務に携わる職種でリスクが高くなる

- ハラスメントに関するリスク

- 社員一人ひとりのワークライフバランスと生産性の向上を目指し、長時間労働削減に向けた様々な取り組みを実施

- Work Life Shiftの推進により、テレワーク勤務を基本とし、また、フレックスタイム制や裁量労働制など柔軟な勤務形態を積極的に活用することで、多様な働き方をサポートする仕組みを充実

- Social Well-being

非差別と機会均等

- 階級、人種、肌の色、性別、言語、宗教、年齢、政治的またはその他の意見、出身国、財産、性的指向、障害、出生またはその他のステータス等に基づいて、雇用方針、研修、昇進、雇用慣行、賃金、社会保障に関して、職場で差別されるリスク

人権教育・啓発

教育

富士通は全社員を対象とした包括的な人権教育を継続的に実施するとともに、それぞれの地域の具体的課題を加味した人権に関する研修を行います。

<「ビジネスと人権」に関するeラーニング>

- 目的:⼈権を尊重したビジネスの⾏い⽅についての理解と⼈権侵害のリスクに気づき⾏動するための基礎知識を学ぶ

- 対象:グローバルグループ全社員

- 受講率:96%(2024年度)

<「AI倫理」に関するeラーニング>

- 目的:AI倫理に関する国内外の動向や富士通の取り組み、ビジネスにおけるAI倫理リスクを理解する

- 対象:国内グループ全社員

- 受講率:94%(2024年度)

<「職場マネジメント」に関するeラーニング>

- 目的:職場マネジメントに必須の知識と考え方を学び、働きやすい環境づくりにつなげる(ハラスメント防止、メンタルヘルス、労働時間管理他)

- 対象:富士通および国内グループ会社の幹部社員

- 受講率:98%(2024年度)

啓発・webinar

富士通および国内グループ会社では、入社時/昇格時研修(新入社員/キャリア入社者、新任幹部社員、新任役員)、幹部社員を対象としたマネジメント研修のほか、世界人権デーや人権週間における人権啓発標語の募集・表彰、オンラインセミナー等、様々な機会をとらえて研修・啓発活動を展開しています。また、任意団体「東京人権啓発企業連絡会」に参加し、人権尊重が企業文化として定着するよう、多くの参加企業と相互研鑽に努めるとともに、企業の立場から社会啓発につながる活動に取り組んでいます。

世界人権デーを記念し、グローバル規模で「テクノロジーと人権課題」をテーマとしたアイデアコンテストを社内向けに開催。テクノロジーの活用によって、人権課題の解決を目指す、革新的なビジネスアイデアを募集。世界各地から多様なバックグラウンドを持つ社員が応募し、既存の枠にとらわれない斬新な人権関連ビジネスの素案が集結。

お客様・エンドユーザー

富士通グループは、ICTの開発者・提供者としての責任を果たすため、データ・セキュリティ、プライバシー保護、データの利活用における倫理などの観点から、AIなどICTの先進技術をめぐる様々な人権課題について、潜在的に生じうる負の影響への理解を深め、低減するように努めます。

プライバシー・データセキュリティ

- 富士通の顧客または富士通製品およびサービスのエンドユーザーが、データを収集、使用、共有、またはその他の方法で処理する際に、適切なインフォームド・コンセントを取得せず、結果として個人のプライバシーとデータ保護の権利に悪影響を与えるリスク

- 製品およびサービスが販売後など、意図していない方法で使用されることによって、個人のプライバシーが侵害され、結果として生命や安全を脅かすような事態を招くリスク

- 富士通の顧客または富士通製品およびサービスのエンドユーザーのデータと情報の管理、保護が外部のサイバー攻撃のリスクにさらされるリスク

- 2024年度にはパートナー向け情報セキュリティ教育教材を提供

- 製品およびサービスを通じてお客様の情報セキュリティの確保・向上への取り組みを実施

- 情報セキュリティ

AI倫理に関する取り組み

生成AIやAIエージェントを含むAIの急速な進歩は人々の生活やとりまく社会を劇的に変え、社会課題や環境課題に新たな解決方法をもたらす一方で、なぜその結果が導き出されたのかが人間にわからず、ブラックボックス状態に陥ることがあります。また、大量のデータのなかに潜んでいたバイアスを顕在化し、助長することもあります。慎重に配慮のうえAIを使っていたとしても、人間の予期せぬ不都合を発生させるなど、AIの誤認識による負の判定から差別や不公平が生じるなどの倫理的な問題がもたらされる事例も報告され、AIに対する信頼が棄損されかねない事態も生じています。そのため富士通グループはAIを研究・開発・提供・運用するものの責務として、AIの利便性だけでなく安心・安全な利用を実現することが不可欠であると考えます。

富士通グループは、かねてから「ヒューマンセントリック」、すなわち情報技術が人間中心に利用されるべきであることを訴えてきました。2019年3月には、近年のAI技術の急速な発展を踏まえて「富士通グループAIコミットメント」を策定、公表しました。これは、AIの研究・開発・提供・運用などのビジネスに携わる企業として、ユーザーや消費者を含む幅広い社会のステークホルダーとの対話を重視しながら、AIがもたらす豊かな価値を広く社会に普及させていくことを目指して、富士通グループが守るべき項目をお客様や社会に対する約束としてまとめたものです。

富士通グループは、将来の事業に大きな影響を与えうるエマージングリスクへの対応として、AI活用における倫理面のリスクについては以下のように内容を特定し、軽減策を講じています。

エマージングリスク

AIを活用することによる倫理面のリスク

富士通は、1980年代以前からAIの研究・開発・提供・運用を行ってきた中で情報技術は人間中心に利用されるべきであることを訴えてきました。

近年、プライバシー情報にAIを活用することで、AIの誤認識による負の判定から差別や不公平が生じるなどの倫理的な問題がもたらされる不都合な事例が報告され、AIに対する信頼が棄損されかねない事態も報告されています。そのため富士通はAIを研究・開発・提供・運用するものの責務として、便利さだけでなく安心・安全な利用を実現することが不可欠であると考えます。

近年、生成AIの普及に加え、AIエージェントの登場によりAIが人間の判断領域を広く代替するなど、AIの活用はさらに進んでいます。活用が広がる一方で、富士通が提供したAIの動作や不適切なアウトプットによってユーザーや消費者の人権を侵害するなどのリスクもこれまで以上に高まっており、法的責任に加え富士通グループのレピュテーションが損なわれるリスクがあります。

また、2024年度に施行されたEUAI法では、開発者や利用者などの関係者に対し、AIが人権に悪影響を与え得るリスクの大きさに基づいて厳格に対応することを求めています。違反すれば全世界の売上総額の最大7%の制裁金を含む罰則が課せられる可能性があり、AIの研究・開発・提供・運用において適切なリスク管理を実施することが不可欠となります。(2024年6月現在)

富士通では、全社のAI倫理リスク把握のため、リスク判定レベルを定め、一定のレベル以上に該当する製品、商談についてAI倫理の観点から審査を受ける制度を設けています。この審査は、AI倫理室のほか人権、法務などの専門部署も参画し、多様な観点からAIが社会に与える影響を評価しています。

従業員一人ひとりが早期にAI倫理リスクを発見できるよう、グループ全体において教育、テーマ別啓発資料の提供など様々な手段でAI倫理の重要性、注意すべき点などの理解を深める取り組みを実施しています。

品質面のリスク軽減策としては、品質保証プロセスにAI特有のリスクへの対処を組み込み、EUAI法への対応もこのプロセスに組みこんでいます。

また、安心・安全なAIの社会実装に向け、外部の有識者を含めた社会のステークホルダーと対話を重ねていくことを目指して「富士通グループAI倫理外部委員会」を設置、会合を定期的に開催しています。

このほか、社会全体のAI倫理リスク低減の取り組みとしては、AI4People加盟や政府の有識者会議等への参加を通して、日本をはじめ各国政府が提唱するAIの開発・利用に関する指針を調査、検討してきました。

これらのリスク軽減策により、富士通グループの経営陣と社員がAI倫理のリスクを認識し、AIを研究・開発・提供・運用する際の注意事項を理解し、ユーザーや消費者に不都合が生じる事態を最小限に軽減することで、AIに対する信頼を維持できると考えています。

AIの研究・開発・提供・運用をする企業として、ユーザーや消費者を含む幅広い社会のステークホルダーとの対話を重視しながら、AIがもたらす豊かな価値を広く社会に普及させていくことを目指しています。

AI倫理の浸透・実践

富士通グループでは、「富士通グループAIコミットメント」でお約束した方針の下、全社研修コンテンツに、喫緊のAI倫理の具体的課題を加味しながら、研修・啓発活動を行っています。

人権尊重を踏まえたAI倫理の企業風土を根付かせるには、経営トップ層の主導が欠かせないとの認識から、グループ内における倫理実践について客観的な評価を受けるために、社外専門委員からなる「富士通グループAI倫理外部委員会」を設置しています。委員会での議論は取締役会へ共有する仕組みとなっており、AI倫理に関する取り組みをコーポレートガバナンスの一環として位置付け、継続的に見直し・改善を図ることとしています。さらにマテリアリティの経営基盤(の項目の一つ)に位置づけることで、AI倫理を経営課題として認識して取り組んでおります。

2024年度の実績

- 外部有識者から人権を含むAI倫理の富士通の取り組みについて客観的な評価をいただく、「富士通グループAI倫理外部委員会」を2回実施

- 取締役会に2024年度の活動内容と上記外部委員会の議事内容、提言内容を共有

- 国内グループ全社員を対象とした「AI倫理」に関するeラーニングを実施し、国内全社員の94%が受講

- AIによって引き起こされ得る差別や不公平などを抑止するために、お客様へ提供する全AI商談において倫理面でのチェックを実施し、AIの種類や用途に応じたリスク低減策を実践

- G7広島AIプロセスの成果物である国際行動規範の遵守状況の報告枠組みへ、グローバルにビジネスを行う企業として参画し、富士通の取り組みを公開

- AIをめぐる様々な論点について議論する内閣府の「AI戦略会議」、総務省の「AIネットワーク社会推進会議」を通して、AIの活用に向けた日本のAI規制の在り方の検討に参画

- 生成AIの公平性に関するリスク、その対応を含め生成AIの利活用に関する注意点を広く共有し、特に生成AIによって引き起こされうる差別などの人権侵害について利用者向けに情報発信することで、社会全体で生成AIを適切に活用するための一助となることを目的とし、生成AIの利活用ガイドライン(注2)を社外へ公開

- 注2:生成AIの利活用ガイドライン

実効性のモニタリング

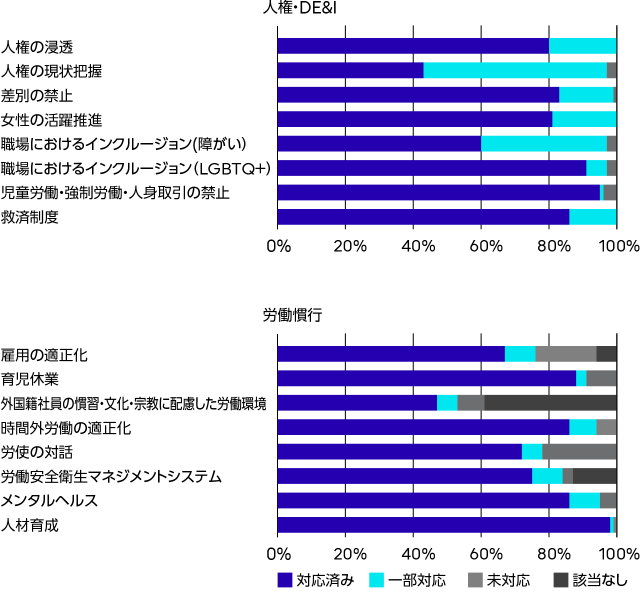

ISO26000に基づく書面調査

ISO26000に基づく書面調査を国内外グループ会社に対して実施し、人権尊重への取り組み状況を確認しています。2022年度に実施した調査では、グローバル規模でグループ会社79社および6拠点を調査し、「人権」「労働慣行」に関する各社の取り組み状況を把握し、課題の抽出や全社施策の展開につなげています。また、海外のグループ会社21社については、労働時間、賃金、プライバシーならびに通報制度に関する調査を2020年度に実施しています。調査の結果、「外国籍社員の慣習・文化・宗教に配慮した労働環境」につき、課題が確認されました。これを受け、企業文化の醸成及び、多様性を尊重する意識の醸成を目的として、DE&I Session(注3)の開催やアンコンシャス・バイアスに関する動画コンテンツの配信を行っています。

また、労働慣行および労働環境の整備の一環として、いくつかの主要事業所には礼拝室を設置しています。さらに、人権侵害行為が発生した際の対応策として、人権相談窓口および内部通報窓口を設けるなどの是正措置を講じています。

RBA監査

RBA(Responsible Business Alliance)はグローバルサプライチェーンにおける人権侵害、環境破壊などを排除していくため、グローバルエレクトロニクス企業を中心に構成されるCSRアライアンスです。人権尊重をはじめとする企業が遵守すべき責任ある行動基準を「RBA行動規範」として定めています。

富士通グループは2017年にRBAに加入し、以来RBA行動規範を「富士通グループサステナブル調達指針」へ取り入れる等、自社およびお取引先における責任あるビジネスの推進とサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

RBA監査(VAP監査)は事業所がRBA行動規範に沿って適切に運営されているか第三者監査機関が評価するものです。富士通グループでは2023年度「保原工場(福島)」、2025年度(5月時点)「笠島工場(石川)」の2つのサーバ・ストレージ工場がVAP監査を受け、それぞれ「シルバー・ステータス」「ゴールド・ステータス」を取得、高いレベルで労働者の人権が尊重され、安全安心な労働環境であることが確認されています。監査では「日没時の避難訓練未実施」「非常灯の一部不具合」(保原工場)「労働条件通知書における給与控除項目(税金・社会保険料他)の金額算出方法の記載不十分」(笠島工場)など一部に指摘事項がありましたが、その後すべて是正措置が図られ、現在はRBA行動規範にすべて適合するよう改善が図られています。

ステークホルダーとの対話

富士通グループでは、EUのCSDDD(企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令)への対応に向けて、社内関連部門を交え、外部有識者と議論を行いました。

人権に関する相談・通報の窓口

富士通グループは、世界中の様々な国や地域において社会と密接に関わりながら事業活動を行っています。それらの社会と関わっていくなかで、様々な立場からの意見に耳を傾け、理解し、自らの活動による人権への悪影響を低減・防止し、人権尊重への取り組みを強化するために、社内外から人権に関わる相談や意見を収集するための仕組みを用意しています。

国内富士通グループ社員向け相談窓口「人権に関する相談窓口」

富士通グループ全社員からハラスメントなど人権侵害行為に関する相談や意見を受け付ける仕組みとして「人権に関する相談窓口」をイントラネット内に設けており、1つひとつの相談に対応しています。相談内容は、個人情報やプライバシーに十分に配慮したうえで、人権啓発推進委員会に報告しているほか、監査役に対して定期的に報告するなどして、窓口の活用状況の確認、再発防止の取り組みに活かしています。

幅広いステークホルダー向け通報窓口「JaCER対話救済プラットフォーム」

富士通グループは2023年11月より、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)が運営・提供する「対話救済プラットフォーム」に参加し、幅広いステークホルダー(注4)からの人権に関わる苦情・通報を受け付けています。JaCERは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して非司法的な苦情処理プラットフォームを提供し、専門的な立場から会員企業の苦情処理の支援・推進を目指す組織です。第三者窓口を介して苦情を受け付けることで、苦情処理の公平性・透明性を図り、対話・救済のさらなる促進を目指します。

注4:富士通グループ社員による違法行為、不正取引などのコンプライアンス違反行為を対象とする通報や、富士通グループ従業員からの通報・相談は、本プラットフォームではなく、「FUJITSU Alert」で受け付ける運用としています。また、人権に関する相談については、「人権に関する相談窓口」にて受け付けています。

社会の人権課題に対する活動

富士通グループでは、グローバルでコミュニティ活動を推進しています。様々な人々との交流や協働を通じて、互いを尊重し、人権意識を高めることを目指しています。